Face à un manque de disponibilités, les associés du Gaec de la Montée ont amélioré leurs performances de reproduction en formalisant un protocole qui inclut la synchronisation de toutes vaches non vues en chaleur.

La synchronisation des chaleurs est une pratique éprouvée. Rien de bien nouveau donc. La particularité du Gaec de la Montée, est d’avoir généralisé son utilisation dans le cadre du suivi de reproduction.

« Nous avons mis en place un essai sur proposition de notre inséminateur Gen’IAtest, afin de redresser des performances de reproduction, explique Gaël Michenon, un des trois associés. Nous sommes conscients de ne pas être assez présents dans le troupeau. Cela a généré un défaut de détection des chaleurs et des premières inséminations trop tardives sur vaches, comme sur génisses. Derrière, les résultats sont forcément pénalisés par une moins bonne valorisation de la ration de vaches vieilles en lait et un excès de réformes pour infertilité. »

Un défaut de détection lié à la main-d’œuvre

Le problème est donc identifié : la disponibilité de la main-d’œuvre. Il n’est pas zootechnique ni sanitaire. En effet, depuis trois ans, les éleveurs ont mis en place une phase de préparation au vêlage d’un mois en vue d’optimiser le début de lactation. Élevées dans plusieurs cases sur aire paillée, les taries y reçoivent une alimentation comprenant 2 kg de céréales aplaties, du foin et 150 g de minéral spécifique pour baisser la Baca, et, « grâce à cette pratique, les vêlages se passent mieux, les fièvres de lait sont rares et le colostrum de meilleure qualité ». Les vêlages sont étalés toute l’année, avec un pic en septembre-octobre.

Par ailleurs, le vétérinaire contrôle la bonne involution utérine après chaque mise-bas et le bilan du contrôle laitier indique que seules 5,5 % des vaches présentent une situation d’acétonémie en début de lactation (application dans ce cas d’un apport de propylène curatif pendant cinq jours).

Une forte charge de travail estivale en AOP

Rappelons donc le contexte. Gaël (34 ans) s’installe en 2016, en même temps que Maxime Odrion (28 ans), avec Didier Odrion, le père de Maxime. À cette occasion, le troupeau va plus que doubler, profitant notamment de la reprise d’un cheptel de 80 vaches. Les jeunes éleveurs vont consacrer beaucoup de temps à l’autoconstruction pour l’agrandissement des installations, qui comprennent un site principal et un second, situé à 15 km, dédié à l’élevage des génisses depuis le post-sevrage jusqu’à la mise à la reproduction. Au cours des trois premières années, la traite des 180 laitières se fera dans une salle de traite 2 x 6 postes.

Parallèlement, les associés doivent faire face à l’instabilité de la main-d’œuvre salariée sur la ferme, le dernier salarié étant parti s’installer plus tôt que prévu, après un an et demi de présence. Dans ce système sous cahier des charges AOP gruyère, le manque de temps consacré à la détection des chaleurs se fait surtout ressentir en période estivale : le troupeau est conduit à l’herbe sur 170 ha de pâtures jusqu’à plus de 1 km de la stabulation ; les éleveurs vont faucher pas moins de 270 ha d’herbe en deux coupes, afin de constituer les stocks nécessaires à une alimentation hivernale sans ensilage : foin + regain + luzerne + betterave et un maximum de 1 800 kg de concentrés par vache.

Synchronisation à plus de 90 jours systématique

Pour améliorer la reproduction, le protocole mis en place avec l’inséminateur repose sur le programme Gar (Gestion active de la reproduction) élaboré par Ceva Santé animale. Le principe : se fixer un objectif d’âge à la première IA, puis mettre en place un traitement de synchronisation pour toutes les vaches non vue en chaleur au-delà de cet objectif.

Ici, la limite a été fixée à 90 jours. Le protocole est appliqué à l’occasion du suivi de reproduction mensuel. Après les échographies, lorsque le troupeau est bloqué au cornadis, les vaches à plus 90 jours qui n’ont toujours pas été inséminées sont identifiées. Le technicien refait un contrôle de l’appareil reproducteur et de l’état corporel. Si tout est en ordre, la vache reçoit une injection de GNRH et une spirale de progestagène ; sept jours plus tard, l’éleveur retire la spirale et fait une injection de prostaglandine ; encore deux jours plus tard, après la traite du soir, il fait une dernière injection de 2 ml de GNRH. L’insémination est programmée le lendemain. Le même protocole est appliqué aux génisses. Il est désormais associé à des pesées régulières au ruban. « Grâce à ces mesures, nous avons constaté que les génisses étaient plus lourdes que nous ne l’estimions visuellement. Ainsi, la mise à la reproduction intervient dès 17 mois, au lieu de 22 ou 23 mois. Le protocole de synchronisation est appliqué à partir de 20 mois sans chaleur observée », indique Gaël.

Premiers résultats et coût du protocole

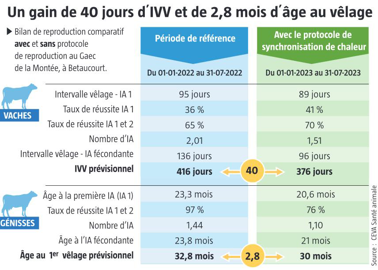

80 % du troupeau a été inséminé sur ce modèle, avec une moyenne de 1,51 paillette chez les multipares et un gain estimé à 40 jours d’IVV. Chez les génisses, l’âge au 1er vêlage a baissé de 2,8 mois, avec un coefficient d’utilisation de paillettes de 1,10. Le coût est compris entre 25 et 35 € par animal, peu ou prou le prix d’un suivi « repro » contractualisé avec son vétérinaire, lorsque c’est possible.

Les associés ont néanmoins décidé de poursuivre ce modèle de management de la reproduction : « Les résultats sont là, nous avons pu rattraper toutes les retardataires et réduire les réformes pour infertilité. Le fait de planifier tous les mois l’insémination d’un lot d’une quinzaine d’animaux apporte plus de sérénité d’esprit au quotidien, d’autant qu’un évènement familial va m’amener à être un peu moins présent sur la ferme. Nous allons donc poursuivre l’expérience jusqu’au printemps, puis nous étudierons l’option d’investir dans le monitoring de détection de chaleur, si la topographie et l’éloignement des pâtures le permettent. »

Négociations commerciales : les entreprises des viandes entre le marteau et l’enclume

Dans l’Est, dix producteurs rebondissent chez Delin

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

« Objectif doublement du poids de naissance à 56 jours de vie »

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Quatre étapes pour transmettre ses moyens de production