CRÉÉ IL Y A CINQUANTE ANS PAR HUIT AGRICULTEURS SANS LIEN DE PARENTÉ, POUR RÉDUIRE L'ASTREINTE ET RESTER DANS CETTE ZONE DE PLAINE, LE GAEC DE CHICHERY EST ENGAGÉ DANS UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE : COMMENT ASSURER AU MIEUX LA LONGÉVITÉ DE L'EXPLOITATION LAIT-CÉRÉALES.

AU GAEC DE CHICHERY, SUR LES PLATEAUX DE BOURGOGNE, à une dizaine de kilomètres d'Auxerre (Yonne), une réflexion stratégique a été lancée. Alors que Guy Pichon, l'un des six associés, va partir à la retraite fin 2017, les agriculteurs s'interrogent : comment assurer au mieux la pérennité de l'exploitation lait et céréales ? Comment remplacer à court terme l'associé partant ? Faut-il en chercher un nouveau, recruter un salarié, externaliser certaines tâches ? « À l'heure payée, l'associé reste la solution la plus rentable, estime Guy Pichon. Mais encore faut-il l'occuper et lui donner des responsabilités. »

Cinquantenaire, le Gaec de Chichery, l'un des plus vieux de France, a eu plusieurs fois l'occasion de s'interroger sur son avenir. « La dernière réflexion de fond remonte à la fin des années 1990. À l'époque, le groupe comptait sept associés et la mise aux normes de l'élevage était un impératif. La question était alors de savoir comment la faire : rester sur le site existant en réduisant le cheptel ou développer le lait en montant un nouveau bâtiment à quelques centaines de mètres de là ? »

« PRENDRE DU RECUL AVEC DES CONSULTANTES EXTÉRIEURES »

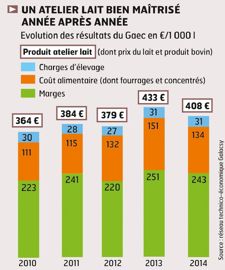

Finalement, une stabulation à logettes paillées de 154 places, dotée d'une salle de traite 2 x 12 TPA, avait été construite. « Notre objectif était alors d'améliorer la qualité du lait et de produire rapidement 200 000 litres en plus pour rentabiliser l'investissement. Dès le départ, nous avons trait 140 vaches. » Aujourd'hui, le bâtiment est saturé, et il faudra rénover la TPA d'ici à deux ans. Cette fois-ci, la réflexion est plus globale et le contexte plus incertain : la visibilité sur les prix des produits, qu'ils soient lait ou céréales, est inexistante. Sur le lait livré chez Sodiaal, elle se limite à trente jours. Heureusement, la stabulation est payée (pas encore amortie) et l'exploitation est financièrement bien assise. L'envie de faire du lait est toujours là. L'atelier, qui représente la moitié du chiffre d'affaires de l'exploitation, semble incontournable. « Compte tenu de la taille de notre structure et du potentiel agronomique de nos terres, nous ne serions pas six associés sans les vaches », note Romain.

Responsable du troupeau laitier avec son père Guy, le jeune éleveur veut croire qu'il y aura des jours meilleurs. Les difficultés actuelles du marché laitier étaient à prévoir avec la fin des quotas.

La réflexion stratégique, lancée en décembre dernier, est conduite avec l'aide de deux conseillères d'entreprise du CERFrance de l'Yonne, Catherine Louat et Cécile Vallet. Aucune d'elles ne connaissait l'exploitation. C'est un choix. « Nous voulions un regard neuf et sans a priori, soulignent les associés. Se faire accompagner par deux intervenantes extérieures aide à prendre de la distance, et empêche que les débats ne s'enlisent. Cela évite d'être taxé de ne faire avancer que l'intérêt de l'atelier dont les uns ou les autres avons la responsabilité (lait ou grande culture). Travailler avec des animateurs extérieurs oblige par ailleurs à une discipline, et donne un rythme à la démarche. À partir de l'expression de chacun, l'enjeu est de dégager une vision commune. »

« À SIX ASSOCIÉS, IL FAUT COMPOSER AVEC LES DÉSIRS DE CHACUN »

Un exercice pas simple quand le groupe se compose de six personnes aux envies diverses, de générations différentes, aux statuts variés (célibataire, marié, avec ou sans enfant). Investir à nouveau de grosses sommes peut être un frein pour les plus anciens qui ne profiteront pas ou peu du nouvel outil, mais qui paieront quand même. « C'était déjà le cas lors de la précédente réflexion, note Guy. Certains n'ont jamais trait dans la nouvelle TPA. »

Après plusieurs jours de réflexion collective, un premier objectif commun est ressorti. « Il s'agit d'améliorer les conditions de travail et de remplacer l'associé qui part sans s'interdire d'être un de plus, explique Mathieu Stroebel, associé depuis 2005. La question porte sur les moyens à engager pour y arriver et sur la vitesse à laquelle investir. » Les questions sont nombreuses. Doit-on maintenir le niveau de production de l'atelier lait tel qu'il est, ou plutôt le développer ? Dans ce cas, un agrandissement de la stabulation actuelle est nécessaire. Le fait de libérer le bâtiment, qui abrite une partie des génisses, pourrait-il être valorisé pour faire de la viande ? Installer des robots serait une avancée au regard de l'astreinte et de la pénibilité. Autant Thierry Castellata que Guy Pichon souffrent d'arthrose dans les mains et de problèmes d'épaules.

« REDÉMARRER LA TRANSFORMATIONA ÉTÉ ÉVOQUÉ »

« L'idée serait de dégager les taries de la stabulation des laitières et d'accoler un nouveau bâtiment dédié aux taries et aux génisses avec 100 logettes supplémentaires, avancent Romain et Julien. Faute de place, vingt génisses de moins de un an sont actuellement en pension chez un voisin. Le fumier pourrait aller directement dans la fumière existante. Nous pourrions conduire le troupeau en deux lots : un constitué de primipares avec un robot, l'autre avec les multipares et deux robots. Cela permettrait de réduire les effets de dominance à l'auge, de mieux couvrir les besoins des débuts de lactation et de lever le pied sur les fins de lactation. »

L'idée de redémarrer la transformation d'une partie du lait a aussi été évoquée. Mise en place en 1994, la production de yaourts avait été arrêtée huit ans plus tard avec le départ de Vanessa, l'associée qui s'en occupait à l'époque.

« LE CHANVRE POURRAIT ÊTRE DÉVELOPPÉ »

Il fallait aussi renouveler le matériel et les volumes, commercialisés sous la marque La Fermière de Chichery (30 000 litres), étaient trop faibles. Il en aurait fallu le double. Alors que les circuits courts se développent, et que les débouchés existent à proximité de la région parisienne, redémarrer la transformation exigerait des investissements et la présence d'un associé supplémentaire au profil plutôt commercial.

Autre interrogation de fond : développer l'outil de production lait est-il envisageable sans bloquer les autres investissements du Gaec ou annihiler toute possibilité de saisir des opportunités qui pourraient se présenter pour les grandes cultures ? « Nous pourrions doubler la surface cultivée en chanvre depuis sept ans, observe Mathieu. Notre contrat avec la chanvrière de l'Aube porte sur 120 tonnes, mais l'usine recherche 3 000 ha supplémentaires. Nous avons le matériel. Économe, la culture ne requiert que peu d'azote (80 unités/ha) et pas de traitement phytosanitaire. Elle est dans l'air du temps et rémunératrice. Elle valorise les bonnes terres sur les plateaux. Le point noir est la récolte qui demande du temps à une période déjà chargée. » Garder des marges de manoeuvre financières pour saisir d'éventuelles opportunités d'agrandissement foncier serait une bonne chose. « En matériel, nous sommes équipés pour en faire plus », note Mathieu. Un autre projet, collectif, est également bien avancé. Porté par des coopératives régionales, dont la Cecna, 110 Bourgogne, Sicavyl, avec cinq exploitations fournisseuses d'effluents, il concerne la production de biogaz avec l'injection directe de biométhane.

« UN GROS MÉTHANISEUR COLLECTIF EST EN PROJET »

La construction d'un méthaniseur de 815 kWe (35 000 t d'effluents, 1 500 ha minimum de plan d'épandage) doit aboutir fin 2018. À 5 km de distance de l'unité, le Gaec serait bien placé. Pour l'exploitation, la méthanisation permettrait de simplifier la manutention des effluents, et de libérer du temps. « Nous nous contenterions de charger nos effluents chaque semaine dans des bennes, expliquent les associés. L'épandage, auquel Thierry Castellata consacre trois semaines par an, serait sous-traité, ce qui tombe bien car notre matériel est en fin de vie. En valorisant mieux nos fumiers et lisiers, nous réduirions les achats d'engrais chimiques N et P. Des investissements coûteux en stockage d'effluents seraient évités si on choisit de développer la production laitière. La question à trancher est aussi de savoir quel argent nous pouvons consacrer à ce projet qui peut être rémunérateur ? »

Globale et multifactorielle, la démarche est complexe. « Il faut trouver une évolution qui aille bien à tout le monde et qui intègre les envies d'évoluer de chacun », résume Julien Magret. Lui aspire à s'impliquer davantage dans la conduite de l'atelier lait, responsabilité partagée essentiellement jusqu'à présent par Romain et son père Guy. « Pour l'instant, je n'ai pas de pouvoir de décision sur le troupeau. Quand j'ai remplacé Gabriel en 2014, j'ai repris son poste : traite, parage, comptabilité et irrigation. »

« TENIR COMPTE DES GAINS DE PRODUCTIVITÉ »

La réflexion en cours doit aussi tenir compte des gains de productivité réalisés dans les différents postes ou ateliers. « Le choix en 2015 de faire l'ensilage d'herbe avec une autochargeuse (une 38 m3 en Cuma), a libéré deux personnes sur le chantier, note Mathieu. De 4-5 personnes, nous sommes passés à 2-3 ». Pour se projeter d'ici à quelques années, les associés partent donc de leur quotidien en regardant qui fait quoi, comment, dans quel temps, et s'interrogent : « Y a-t-il moyen de faire la même chose plus simplement ou plus rapidement ? »

Pour l'instant, aucune piste n'a été élaguée. Beaucoup d'éléments sont liés. Si le Gaec investit dans des robots, il devra en tenir compte pour définir le profil du prochain associé. Par ailleurs, la conjoncture et la tendance auront un impact sur la capacité de l'exploitation à investir. « À 250-270 €/1 000 litres, ce sera dur de payer les robots, 150 000€par stalle, soit 800 000 € avec les options et l'extension du bâtiment. Serons-nous enclins à prendre le risque financier ? Peut-être faudra-t-il concrétiser ce projet en plusieurs étapes : le bâtiment des génisses, le développement du troupeau laitier (180 vaches à traire), puis les robots ? »

Quoi qu'il en soit, il serait bon d'arrêter les grandes orientations d'ici à la fin de l'année. Pour Guy, il faut aller assez vite, car deux à trois ans seront nécessaires pour faire aboutir le ou les projets retenus.

Cinquante ans après sa création, une démarche révolutionnaire à l'époque, le Gaec se donne les moyens de se projeter à nouveau dans l'avenir. n

ANNE BRÉHIER

Le nouveau site de l'exploitation, là où a été construite la stabulation laitière en 2000. © CÉDRIC FAIMALI/GFA

La mélangeuse distributrice automotrice d'une capacité de 14 m3 est indispensable : quatre bols chaque jour, dont trois pour les laitières, sont distribués le matin. L'alimentation est repoussée au tracteur 5 ou 6 fois par jour. © CÉDRIC FAIMALI/GFA

Pour le confort et la propreté des animaux, mais aussi pour avoir du fumier, les logettes sont bien paillées : 5 à 6 kg par vache et par jour. Deux aires paillées sont disponibles pour le vêlage et l'infirmerie. © CÉDRIC FAIMALI/GFA

Pour les semis d'automne, le Gaec a opté pour le semis simplifié (déchaumage et semis direct) sans abandonner tout à fait la charrue. Chaque année, une centaine d'hectares sont labourés, ce qui permet de résoudre certains problèmes de désherbage. © CÉDRIC FAIMALI/GFA

Après sept jours de lait maternel et quinze de lait en poudre, en cases individuelles, les veaux sont élevés au Dal au lait entier. Les génisses sont sorties le plus tôt possible, vers 7 ou 8 mois et complétées au pré. © CÉDRIC FAIMALI/GFA

Dans la TPA 2 x 12 dotée d'un décrochage automatique et d'un chien mécanique qui pousse les animaux et racle l'aire d'attente, il faut compter deux heures et demie de traite matin et soir à deux associés, nettoyage compris. © CÉDRIC FAIMALI/GFA

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026