En quatre ans, Sylvie et Jean-Pierre Briens ont abaissé de 400 kg la consommation de concentrés par vache.

SYLVIE ET JEAN-PIERRE BRIENS TRAVAILLENT depuis 2009 à la réduction des apports de concentrés, en particulier de correcteur azoté. « Le déclic s'est produit en mai. Le prix de base était tombé à 210 €/1 000 l pour le lait d'avril. Nous avions demandé un acompte sur sa livraison. Après avoir payé un camion de 25 t d'aliments, il nous restait 400 € pour le mois. Il fallait réagir et vite. » L'implantation de chou fourrager sur 6 ha, fin août après le blé, leur paraît une solution « pas chère » (101 €/ha dont 48 € de semences en 2012). Avec 1 UFL, 104 de PDIN et 98 de PDIE par kilo de MS (valeurs Inra 2007), les références indiquent une économie de 700 g à 1 kg/j de tourteau de soja pour 3 kg de MS. « Comme seulement 20 ha autour des bâtiments sont accessibles aux vaches, il n'était pas possible d'organiser le pâturage du chou fourrager. Nous avons trouvé sur Le Bon coin une Taarup à 800 € pour un affouragement en vert. Fin octobre, c'était parti », déclare le couple. L'essai se pérennise. Pour la cinquième année consécutive, le couple vient d'implanter 6 ha derrière un blé. Cet hiver, il espère l'exploiter de fin octobre à début mars, date habituelle de mise à l'herbe. « Tout dépendra des conditions climatiques de l'automne et l'hiver. En cas de temps très pluvieux ou neigeux, il n'est pas possible de rentrer dans la parcelle. C'est le gros inconvénient de cette conduite. De même, la production de choux fourragers peut être décevante. Il faut prévoir des stocks de sécurité en ensilage de maïs et d'herbe. Une autre solution est de "taaruper" le ray-grass d'Italie que nous cultivons tous les ans en dérobée. » Contraints par des terres assez humides sur l'ensemble de l'exploitation, les Briens travaillent en alternance sur deux parcelles assez portantes, avec une rotation maïs-blé-chou fourrager avant le maïs suivant. En 2012, le rendement des 6 ha est estimé à 3,8 t de MS/ha (12 % de MS retenus).

« UNE SOURCE AZOTÉE FOURRAGÈRE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE »

Le chou fourrager est une réponse partielle à l'objectif de réduction de la consommation de correcteur azoté. Il n'intervient que sur une partie de l'année. Sylvie et Jean-Pierre tâtonnent pour trouver d'autres sources protéiques. En 2010 et 2011, ils emblavent 12,5 ha de féverole. « La récolte médiocre en 2011 (25 q/ha) ne nous incite pas à en semer en 2012. » Ils tentent alors la luzerne, bien que leurs terres humides ne lui soient pas adaptées a priori. « Dans l'assolement 2011-2012, nous lui réservons la seule parcelle caillouteuse de la ferme, elle aussi à 2 km des bâtiments. Nous avons risqué la moitié des 11 ha en veillant à apporter de la chaux. » L'idée est d'ensiler les deux premières coupes pour enrichir la ration fourragère hivernale en azote. Ensuite, à partir de la mi-août, la luzerne fraîche pallie la baisse de production estivale des prairies pâturées. Les résultats sont concluants. En 2012 et 2013, les deux premières coupes des 6 ha de luzerne fournissent au total, selon les estimations de Jean-Pierre, 80 % de ce que donnent 6 ha de maïs. La première coupe 2013 donne 0,73 UFL, 118 g de PDIN et 69 g de PDIE. Quant à la distribution en vert, il l'évalue à 5 t de MS/ha en 2012 (avec 17 % de MS). Le coût de la culture, sans la récolte, revient cette année-là à 120 €/ha (hors chaux).

« PAS PLUS DE 2 KG DE CORRECTEUR AZOTÉ »

L'éleveur assure l'affouragement en vert. Plus globalement, il gère l'alimentation du troupeau. Chrono en main, il y consacre 30 min par jour, distribution comprise. « Ce travail quotidien est envisageable si la culture n'est pas loin. Grâce à nos efforts d'échanges de parcelles depuis vingt ans, c'est aujourd'hui techniquement possible », souligne Sylvie. Inconvénient : tout repose sur l'analyse de Jean-Pierre. Cela tient à la conception des rations, « au pif », plaisante-t-il. Pas tant que ça. Ne recourant ni à un nutritionniste (OCL ou privé) ni à un système de pesée, elles reposent sur une conduite bien calée. À commencer par des vêlages étalés pour traire toujours le même nombre de vaches. Autre principe : la distribution systématique d'une remorque-distributrice de maïs-ensilage en ration semi-complète qui, selon lui, équivaut à 10 kg de MS par vache. « En complément, l'été, j'apporte 5 kg de MS en luzerne fraîche en plus du pâturage, puis en automne et hiver, 2 kg de MS de chou fourrager, en plus de l'ensilage d'herbe et de luzerne. Dans les deux cas, j'ajuste en fonction des refus des vaches, du niveau de lait dans le tank et des bouses. Il faut surveiller aussi l'effet du stade de la luzerne, avant floraison lorsque l'on débute la parcelle et "passé floraison", lorsqu'on la finit ».

Dernier principe : pas plus de 2 kg de tourteau de colza amélioré/vache/jour contre 3 kg avant. « Cela vaut la peine de passer 30 min sur le tracteur chaque jour pour économiser 3 t de correcteur azoté dans le mois. Nous avons payé notre dernière livraison de tourteau de colza 320 €/t, soit un gain de 1 000 €. »

« 72 % DU LAIT PERMIS PAR LES FOURRAGES »

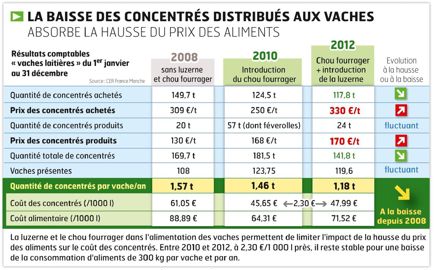

Si les éleveurs ne s'appuient pas sur un nutritionniste, leur participation depuis dix ans à un groupe Ecolait-BTPL leur permet de valider chaque mois leurs décisions. « Nous envoyons à l'animateur les quantités apportées, les prix des aliments achetés, etc. Il nous renvoie nos résultats et ceux du groupe. Nous vérifions ainsi si nous sommes dans la bonne direction. » L'évolution des coûts de concentrés et alimentaires montre qu'ils le sont. Entre 2008, année sans chou fourrager et luzerne, et 2012 qui intègre les deux, la quantité de concentrés par vache a baissé de 400 kg (ci-dessus). Cette réduction s'accompagne d'une ration fourragère plus efficace. Selon l'analyse 2012 d'Ecolait-BTPL, 72 % du lait sont permis par les fourrages contre 55 % pour le groupe. Côté concentrés, également en 2012, ces efforts placent l'EARL Brichesne au-dessus des 25 % meilleurs du groupe de référence CER France Manche : 1 185 kg/VL contre 1 293 kg et 1 329 kg pour la moyenne du groupe. Cela se traduit par un coût de concentrés « vaches » de 48 €/1 000 l contre 60 € pour les 25 % meilleurs. Ceci alors que l'EARL a un prix moyen de l'aliment supérieur : 303 €/t contre 295 €. Comme, parallèlement, son coût fourrager est compétitif, notamment grâce au maïs (497 €/ha contre 579 €/ha), le coût alimentaire en ressort renforcé. Exprimé à l'échelle de l'atelier lait, il est de 101 €/1 000 l, soit 24 € de moins que le groupe des 25 % meilleurs et 40 € de moins que la moyenne.

CLAIRE HUE

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs