Suite à un voyage d’étude pour voir les grands troupeaux laitiers d’Allemagne du Nord, le BTPL a rencontré Steffi Wille-Sonk, scientifique du réseau European Dairy Farmers (EDF), pour la branche allemande. Elle brosse la situation de la production laitière allemande en période de crise laitière et ses différences par rapport aux élevages français.

1. Un poids politique de l’agriculture moins fort qu’en France

En France, le poids politique pour maintenir une population agricole et rurale est important, contrairement à l'Allemagne où la migration vers les villes est plus marquée. Le syndicalisme agricole semble moins revendicatif outre-Rhin. L’Allemagne veut être compétitive d’un point de vue mondial, et le soutien politique à l’agriculture n’est pas une priorité. Suite aux réformes du travail en 2003 et 2005 menées sous Gerhard Schröder, une bonne partie de la population accepte de moins en moins que les agriculteurs perçoivent des subventions européennes. La Bavière est l’une des dernières régions d’Allemagne avec des exploitations laitières d’une trentaine de vaches. Ces exploitations survivent grâce à la double activité, au tourisme et souvent au salaire non agricole d’un des conjoints.

2. Un prix des terres élevé

En moyenne, le prix des terres allemandes s’élève à plus du double de la France ! En l’absence de régulation, comme en France via la Safer, les agrandissements sont plus faciles pour ceux qui peuvent payer.

Prix des fermages en Allemagne :

- Prairies naturelles : de 50 à 800 €/ha contre 80 à 220€ en France

- Terres labourables : de 150 à 1100 €/ha contre 100 à 300€ en France.

Les prix du foncier (30 000 €/ha) ont augmenté suite à :

- La mise en place d’installations de méthanisation

- La mise en place de réglementations environnementales

- L’arrivée d’investisseurs extérieurs (phénomène récent en Allemagne de l’Est)

L’augmentation des prix continue, même si cela ne reflète pas la réalité économique. Est-ce une bulle spéculative ? En Irlande, 2015 est la première année de baisse du prix des terres : un phénomène à suivre ! Vu d’Allemagne, le prix très bas des terres est un gros avantage de l’agriculture française.

3. Flexibilité du travail

Comme en France, la majorité des élevages allemands n’emploient pas de salariés. Il est difficile de trouver de la main-d’œuvre en agriculture, car l’industrie crée plus d’emplois en Allemagne. Il faut donc aligner les salaires sur le secteur automobile et faire le maximum pour fidéliser ses meilleurs salariés. Les exploitations qui cherchent des salariés emploient du personnel d’Europe de l’Est avant tout, pour pallier le manque de salariés allemands.

Différences réelles avec la France :

- Plus de flexibilité : en Allemagne, il est par exemple possible de licencier un salarié deux mois et le reprendre par la suite.

- Des semaines de 40 heures.

- Les heures supplémentaires sont payées au tarif normal sauf dimanche et nuit.

- Des cours de management et de gestion des relations humaines à l’université agricole.

- Pas de formation agricole avant le bac.

4. Prix du lait au cours mondial

En Allemagne, le marché du lait fluctue plus fortement qu’en France, en fonction du marché mondial. Depuis la crise, le prix du lait en Allemagne est actuellement plus bas qu’en France : avec par exemple 250€/ML en février 2015, avec de gros écarts de prix : de 180€/ML au nord à 280€/ML au sud, en Bavière. Ce meilleur prix s’explique par une valorisation du lait sur des marchés à valeur ajoutée (fromages, yaourts, …) pour les marchés locaux. Et par des exportations vers l’Italie, où les prix sont les plus élevés d’Europe. Les grandes laiteries du Nord de l’Allemagne sont plutôt sur des marchés difficiles à moindre valeur ajoutée (fromages pour pizza, poudre de lait, beurre).

5. Des coûts de production légèrement inférieurs

Même les meilleurs élevages allemands du réseau European Dairy Farmers (EDF) ont du mal à produire de manière rentable depuis la crise laitière. En France, le prix d’équilibre varie autour de 350 €/1 000 L, contre 300 € en Allemagne. C’est mieux en Allemagne, avec moins de variabilité entre élevages qu’en France.

Parmi les facteurs de réussite des bons coûts de production allemands, Steffi Wille-Sonk cite l’utilisation de l’herbe, principalement ensilée, plus importante qu’en France même dans les grandes exploitations de l’ex-Allemagne de l’est (généralement 2/3 d’ensilage d’herbe pour 1/3 de maïs).

Les coûts de production des fourrages varient beaucoup en fonction de la taille des parcelles. La compétitivité des zones défavorisées du sud du pays (petites parcelles et pentes) avec des charges de mécanisation élevées pour des rendements plus faibles est fortement impactée. Sans le soutien et les aides du gouvernement, il n’y aurait plus d’élevage dans ces régions.

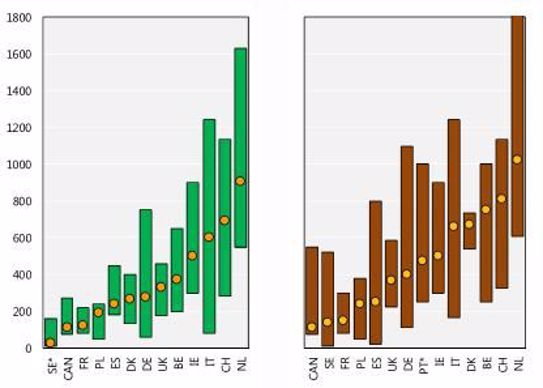

Comparaison des coûts de production entre pays dans le réseau EDF : moyenne des 33 % de meilleures exploitations dans chaque pays en euros par vache et prix d’équilibre (BEP II) en centimes d’euros par kg de lait standard (ECM)

- Les coûts directs (159 €/t en Allemagne contre 151 €/t en France) et les coûts de main-d’œuvre (127 €/t en Allemagne contre 120 €/t en France) sont très proches.

- Les coûts des bâtiments sont moins élevés en Allemagne, où ils sont liés en partie au financement favorable sur des périodes supérieures à 20 ans.

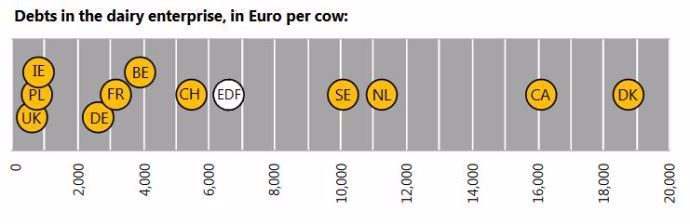

6. Les élevages agrandis récemment sont les plus en difficultés

Avec la crise laitière, la chercheuse Steffi Wille-Sonk estime que la proportion de cessation laitière en Allemagne restera comme d’habitude autour de 5 % par an. Mais c’est un ressenti très approximatif. Cela dépend de la durée et du soutien des banques.

Actuellement, les élevages les plus en difficultés sont ceux que l’on disait « élevages d’avenir ». C’est-à-dire ceux qui ont investi récemment pour passer d’environ 80 vaches à 150, 200 vaches en quelques années. Ils n’ont pas suffisamment d’assise et de réserve financière pour tenir longtemps et ne sont pas systématiquement adossés à une unité de méthanisation pour diversifier les sources de revenus. Ces exploitations viennent de franchir un palier, en passant d’une centaine à 200 vaches laitières ou plus mais n’ont pas toujours anticipé l’ensemble des changements que cela supposait :

- management : manque d’expérience face à la main-d'oeuvre salariée et au besoin d’organisation du travail.

- peu de liquidité, soucis de trésorerie.

- de gros investissements engagés, sans avoir pu profiter du réalisé.

A ce propos, Marc Benninghoff, propriétaire d’un troupeau de plus de 1 200 vaches soulignait la difficulté de gestion des troupeaux de taille intermédiaire : « j’ai eu beaucoup de mal à gérer le seuil de 200 à 500 vaches, le nombre de salariés est insuffisant pour faire face aux pics de travail, au week-end et aux vacances. C’est plus simple au-delà de 800 vaches, où l’on peut davantage déléguer et disposer de temps libre ».

Les grands troupeaux, de 1 000 vaches et plus, ne sont pas représentatifs de la moyenne des exploitations allemandes. Pour ces élevages, les banques suivront car elles ont engagé beaucoup d’argent à leurs côtés. Par ailleurs, ces grosses structures disposent d’autres sources de revenus, type énergie biogaz depuis plusieurs années, ou d’autres productions (céréales, porcs). Ces exploitations ont gagné beaucoup d’argent les années passées (placements cash pour 6 mois,…)

Les petits élevages disparaîtront, à cause de la pyramide des âges et du manque de volume. D’autant qu’au vu du prix des terres, la tentation est grande de laisser partir les petites fermes à l’agrandissement.

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »