A peine installé, Jean-Baptiste Maillier a fait construire une nouvelle stabulation avec robots de traite pour augmenter son effectif de Normandes.

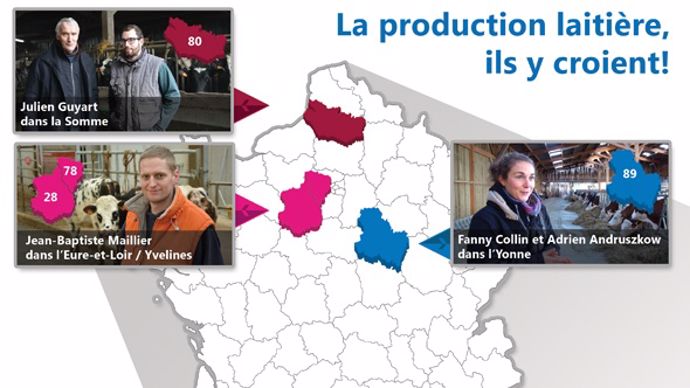

Un pied dans l’Eure-et-Loir, l’autre dans les Yvelines, l’élevage de Normandes de Jean-Baptiste Maillier sort d’une période de grands travaux. (Voir la première partie de l’article sur son installation). Pour s’installer dans l’exploitation familiale seul avec un salarié, cet ancien banquier de 28 ans a choisi d’investir 800.000 euros dans un bâtiment avec deux robots Lely A, 117 logettes et couloirs sur matelas.

Auparavant, les parents de Jean-Baptiste travaillaient tous les deux avec un vacher et un chauffeur pour les 135 ha de Sau, dont 80 ha en Scop. Les bâtiments de la ferme devenaient exigus et difficilement aménageables pour le troupeau de 85 laitières.

Faute de trouver un salarié suffisamment motivé pour faire la traite avec lui, Jean-Baptiste Maillier a opté pour la robotique dès son installation. Un seul robot de traite étant trop juste, il a choisi d’augmenter progressivement l’effectif pour atteindre 120 vaches avec deux stalles. En octobre 2013, les Normandes qui ne connaissaient ni le robot, ni les logettes prennent possession de la nouvelle stabulation ; l’ancien bâtiment sert désormais pour les génisses et les taries.

des robots plus faciles à gérer que les salariés

Le remboursement et l’entretien des robots de traite coûtent quasiment le même prix qu’un salarié à l’année. D’après ses calculs, Jean-Baptiste devrait parvenir au « point mort » de l’investissement des robots au bout de sept ans. « Un robot est certes moins polyvalent qu’un salarié, mais il ne prend pas de vacances ni de congés maladie. De plus, traire seul matin et soir, c’est difficilement conciliable avec une vie familiale et sociale », reconnait le jeune père de famille. Par ailleurs, l’éleveur apprécie les outils de gestion de troupeaux intégrés aux robots (mesure de la conductivité du lait à cellules et de l’activité au collier,…) qui lui permettent de mieux détecter les mammites et les chaleurs et de tenter ainsi d’utiliser moins d’antibiotiques intra-mammaire.

L’éleveur n’a pas l’intention de renoncer au pâturage avec l’arrivée des robots, mais appréhende un peu l'arrivée du printemps. Pour cela, il a échangé avec un voisin une parcelle en herbe située de l’autre côté d’une route que le troupeau traversait du temps de la salle de traite, contre un champ attenant au nouveau bâtiment qu'il s’est empressé de remettre en herbe.

Logettes et couloirs (trop) confortables

« Je ne souhaitais pas vraiment passer en logettes, explique Jean-Baptiste, car j’estime que la longévité des vaches est meilleure en aire paillée, d’autant que j’ai suffisamment de paille. Mais au-delà de 100 vaches en robot de traite, l’aire paillée devient difficile à gérer au niveau des leucocytes et du temps de travail. » Du coup, l’éleveur a choisi des logettes confortables sur matelas et des couloirs raclés recouverts d’un tapis en caoutchouc.

« J’ai encore beaucoup de vaches récalcitrantes qui ne se couchent pas dans les logettes. Les racleurs (à corde en polyester) ne leur font ni chaud ni froid, elles se recouchent dans les couloirs juste après le passage du racleur. Je passe mon temps à leur faire la guerre, surtout les fraîches vêlées afin qu’elles prennent rapidement le pli de ne pas se coucher dans les couloirs. Parfois, je dois même les bloquer à l’intérieur en tendant une corde à l’arrière des logettes. »

Un bâtiment qui peut etre agrandi

Pour la charpente du bâtiment, Jean-Baptiste a choisi une structure en bois brut. L’évacuation de l’air au faîtage se fait sur la moitié de la longueur, à intervalle régulier entre chaque panne. Le terrassement et les bétons ont coûté près de 200.000 euros, tandis que le reste du bâtiment (dont aménagements intérieurs hors robots) totalise environ 300.000 euros. Malgré les sollicitations pour barder les murs en bois, Jean-Baptiste n’ayant pas envie de lasurer les planches tous les trois ans, a décidé de recouvrir les murs de tôles perforées.

En cas d’agrandissement, il a tout prévu : il a placé le bâtiment à une vingtaine de mètres de la fosse déjà existante, afin d’allonger la stabulation et pourrait même envisager de doubler le bâtiment sur sa largeur.

Id de la galerie incorrectement formaté :

Plan du bâtiment :

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »