Sortir, découvrir, rencontrer. Et rentrer avec un regard neuf et une motivation décuplée. C’est ce qu’a fait un groupe d’éleveurs d’Europe parti voir des fermes dans quatre pays.

Si beaucoup d’éleveurs aiment leur quotidien et apprécient de toucher chaque jour du vivant, ils ont parfois aussi envie d’en sortir. Pour voir comment font les autres, pour oublier la routine et prendre du recul. Les pays voisins sont des concurrents, mais les éleveurs restent des collègues. Et on pense souvent que l’herbe est plus verte ailleurs. Pour le vérifier, il faut aller voir. Mais entre le manque de contacts et la barrière de la langue, c’est difficile. Sentant ce besoin de bouger chez certains de leurs clients, quelques commerciaux de Alltech ont imaginé d’utiliser leurs réseaux pour les aider. Une idée un peu folle au début. Mais qui s’est concrétisée. Et c’est ainsi que 130 personnes, en majorité des éleveurs issus de sept pays européens, ont fait ensemble un petit tour d’Europe, fin novembre (voir encadré). Une quarantaine d’entre eux étaient français. Retour sur une expérience unique dont tous sont sortis enrichis.

« Notre métier exige de toujours anticiper, précise Joël Pensec, éleveur dans le Finistère. Je travaille avec un groupe sur l’autonomie en protéines, je réfléchis aussi à ma succession. Pour trouver des réponses, j’ai besoin de sortir, de voir ce qui se passe ailleurs. » Joël est venu avec son fils Julien, 21 ans. Salarié en élevage, il mijote un projet d’installation et se donne cinq ans pour aboutir.

Comme lui, d’autres jeunes sont venus. Josué Magisson se poserait bien sur la ferme familiale, dans la Meuse. « Ce métier me plaît, mais je me demande comment il va évoluer. Je veux pouvoir mener une vie de famille normale, avec un vrai revenu. » Ce voyage lui donne une ouverture et l’aide à réfléchir.

« Tous européens, mais pas tous soumis aux mêmes règles »

« Nous sommes tous européens, mais nous ne sommes pas soumis aux mêmes règles », lance Fabienne Lépy, éleveuse en Côte-d’Or. Mais les Français ne sont pas forcément les plus mal lotis sur ce plan. Les Néerlandais sont bien plus contraints avec leur quota sur le phosphore. Un constat qui aide à relativiser.

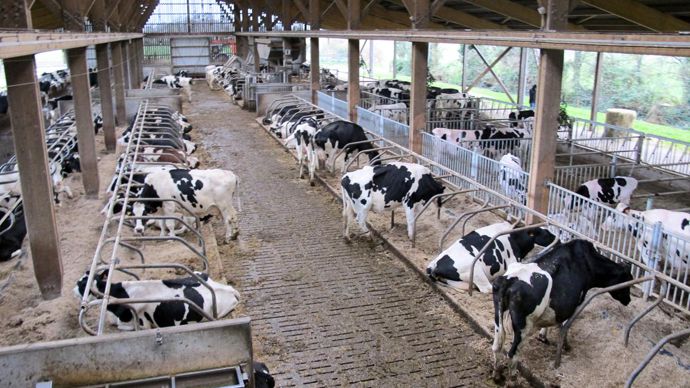

Et puis, les différences vont bien plus loin que la réglementation. Les éleveurs sont sortis impressionnés après la visite d’un élevage de 3 600 vaches en Allemagne. Ils ont touché du doigt la réalité de ces grandes structures, si décriées en France. Avec leurs avantages, telle la spécialisation qui permet une surveillance permanente des animaux les plus fragiles. Ou encore la possibilité de constituer des lots, et donc de conduire toutes les vaches à l’optimum de leurs besoins.

Dans ce type d’élevage, une personne décide de la conduite technique dans ses moindres détails. Elle définit ensuite les tâches des salariés. Et ça marche. On est loin des gros Gaec où chacun garde plus ou moins sa façon de faire. La rationalisation a clairement du bon.

Mais une grande ferme, c’est aussi un besoin en salariés. Et l’on s’aperçoit que c’est une difficulté. Les travaux d’astreinte en élevage ont du mal à attirer les bras. Un souci qui rapproche, tant la main-d’œuvre est devenue partout une préoccupation. La question de la robotisation en découle, malgré les coûts engendrés par cette option.

Autre découverte, le statut des vaches sur des élevages qui n’ont survécu à la crise que grâce au biogaz. « Les animaux servent à produire des bouses pour le digesteur. Le lait est devenu secondaire », lâche, désabusé, un éleveur français. Jean-Louis Commerçon, éleveur en Saône-et-Loire, s’inquiète devant les hectares de maïs engloutis dans les digesteurs. « C’est choquant. Il y aura un retour de bâton un jour. » « Ce manque de rentabilité du lait seul m’interroge », note Patrick Leroy, éleveur dans la Manche.

La liberté de produire représente une autre différence majeure. En Allemagne ou en Irlande, les entreprises collectent tout le lait et se chargent de trouver des débouchés. C’est moins vrai aux Pays-Bas, compte tenu de la pression environnementale. « On se rend compte que les industriels français ne se sont pas bien préparés à la fin des quotas. Ils ont investi trop tard, et nous nous trouvons bloqués », constate Julien.

Revenir avec des idées pouvant être dupliquées

Si le premier jour, les Français mettent l’accent sur les différences entre ce qu’ils voient et chez eux, leurs réactions évoluent. La curiosité l’emporte, l’envie de comprendre comment cela fonctionne. Il sera temps plus tard de savoir si des idées peuvent être dupliquées.

Il est assez étonnant d’observer un groupe d’éleveurs débarquer sur la ferme d’un collègue étranger. Tout est passé au crible. En un clin d’œil, chacun se fait une idée sur l’état de santé du troupeau, et donc sur celui de la ferme. Beaucoup cherchent ces petites astuces qui font gagner du temps et facilitent la vie.

Aux Pays-Bas, tous sont impressionnés par le silo de maïs. Un tassement parfait, pas de pertes. Ici, ce sont les ETA qui mènent le chantier avec un objectif de qualité du fourrage. C’est donc au rythme du tassage que la récolte avance, et pas pour faire tourner une ensileuse surdimensionnée ou pour terminer à 17 heures. Et ça change tout.

Trouver des pistes pour progresser

Les questions entrent au cœur de la technique : quelles rations ? Quelle conduite du tarissement ? « C’est dans les détails techniques que l’on peut trouver des leviers pour s’améliorer », estime Jérôme Vieuxbled, éleveur en Seine-Maritime. Le directeur de la ferme allemande de 3 600 vaches, M. Zillstra, explique que pour maximiser l’efficacité alimentaire, il doit maintenir l’intervalle entre deux vêlages autour de 400 jours et remplir 10 % des vaches chaque mois. Même discours aux Pays-Bas. Des indicateurs techniques à creuser en rentrant.

« Ce qui fait la différence, ce sont les motivations »

Au fil des visites, les éleveurs s’interrogent aussi sur leurs objectifs. À quoi bon grossir le troupeau si le biogaz devient indispensable pour passer les crises ? Connaître ces différents contextes permet de mieux comprendre les stratégies des autres. Et de s’interroger sur la sienne. « Il y a beaucoup de diversité partout. Ce qui fait la différence, ce sont les motivations de chacun », analyse Fabienne Lepy. Si le prix du lait a rarement animé les conversations, les écarts interpellent.

Ainsi, Benjamin Meise, à la tête de 740 vaches en Allemagne, explique : « L’essentiel de mon lait est collecté par DMK. Je vais toucher 42 € pour 100 kg en novembre, contre 20 € il y a un an. Mon coût de production est à 35 €. J’ai perdu 1 M€ depuis deux ans. J’essaie de m’en sortir en développant la vente directe. La banque me suit. » Ce témoignage amène à réfléchir au lissage à la française, qui amortit les baisses mais écrête les hausses. La transparence ne vaut-elle pas mieux qu’une certaine protection ?

« Ce que j’ai vu me conforte dans mes choix. Mais je trouve que la France a des marges de progrès, sur la technique ou les délais administratifs », résume Nicole Bourchard, éleveuse en Saône-et-Loire. Tous voient bien aussi qu’ils évoluent dans le même monde. Un marché où les prix fluctuent au gré de l’offre, de la demande, ou de divers aléas (politique, sanitaire, climatique…). Un marché mondial où finalement, les Européens se retrouvent face à un concurrent commun, la Nouvelle-Zélande, et à des incertitudes grandissantes.

Des remises en cause bénéfiques

« Ces visites me donnent des idées sur ce que j’ai intérêt à travailler, souligne Jérôme : le tarissement et les deux premières semaines des veaux. » Dès son retour, il a interpellé son nutritionniste sur le sujet. Avec 60 laitières et 20 blondes d’Aquitaine sur 70 ha, il sait aussi que ses charges de structure sont lourdes. « Les gros élevages ne me font pas envie. Mais ils ont des atouts dans la maîtrise des charges de structure. Je cherche comment tirer profit de leur expérience pour améliorer ce poste chez moi, notamment au niveau du matériel. » Mais surtout, Jérôme raconte le plaisir qu’il a ressenti quand il a trait ses vaches en rentrant. « J’ai pris du recul par rapport à mon métier. Je sais mieux pourquoi je travaille. »

Un nouveau réseau est né

De son côté, Baptiste Gressent, également éleveur en Seine-Maritime, rentre chez lui avec l’idée de faire un lot séparé pour les primipares. Il a vu les avantages de ce mode de conduite. Il réfléchit aussi à améliorer encore la confection et la reprise de son silo. « J’y ai déjà travaillé et je pensais que je maîtrisais bien. Mais quand je vois ce que font les Néerlandais, je sais que je peux faire mieux. »

Julien voit également des pistes de progrès technique.

« L’alimentation est la clé de la réussite. On a intérêt à mieux valoriser le pâturage et à sortir du maïs soja. On a vu des rations complexes, incorporant d’autres fourrages que l’on peut aussi produire chez nous. Il y a de la marge pour réduire le coût alimentaire. » Julien a aussi observé les bâtiments sous l’angle du confort et de la durabilité. « Je penche pour une construction en métal plutôt qu’en bois, avec des caillebotis », explique-t-il. Comme ses collègues, il est enchanté par ce voyage et conseille à tous les éleveurs de chercher à vivre ce genre d’expériences.

Au-delà de ces quatre jours que tous ont vécu intensément, les participants veulent préserver les liens tissés au sein du groupe. Car ils ont beaucoup appris aussi sur leurs collègues des autres régions françaises. Certains se sont promis de se retrouver au gré de leurs vacances. D’autres continueront à échanger car ils se sont trouvé des préoccupations communes et savent qu’ils peuvent progresser ensemble. C’est peut-être un nouveau réseau, profitable pour tous, qui a vu le jour au cours de ce voyage.

.jpg)

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »