Les deux départements ont achevé leur cinquième campagne de prophylaxie renforcée contre la tuberculose bovine fin avril. Les acteurs du secteur sanitaire ont établi une feuille de route pour accélérer la lutte. L’Anses apporte sa contribution par le séquençage génomique des souches de Mycobacterium bovis.

Les départements du Calvados et de l’Orne ont engagé une prophylaxie renforcée contre la tuberculose bovine à l’automne 2018, après l’émergence de plusieurs foyers. Ils ont achevé la cinquième campagne le 30 avril. Elle a duré six mois pour diagnostiquer un à un les élevages situés dans la zone de prophylaxie, qui occupe deux tiers du territoire calvadosien et un tiers de l’Orne.

Durant cette période, les éleveurs vivent avec une épée de Damoclès. La situation est encore plus stressante si un animal est testé « non négatif » (c’est ainsi que l’on dit). Il subit des tests complémentaires, très souvent via son abattage pour diagnostic. L’élevage fait alors l’objet d’un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) ; les animaux ne sont pas vendus ; les industriels laitiers ne peuvent utiliser le lait que pasteurisé. Ce dernier point rajoute à la tension car, plutôt que de le collecter, il peut être demandé au producteur de jeter le lait produit (qui est payé).

Huit foyers sous APMS en 2022-2023

« Dans le Calvados, 368 élevages dont 200 laitiers ont été déclarés sous APMS en 2022-2023. Leur durée moyenne de mise sous surveillance est de 15,9 jours, 14,6 jours pour les laitiers, indique Vincent Rivasseau, de la direction départementale de la protection des populations du Calvados (DDPP 14). Une attention plus particulière est accordée aux délais de blocage des élevages laitiers, par exemple en levant l’APMS dès le vendredi soir et non le lundi matin si les résultats sont négatifs. Le lait peut ainsi être collecté le week-end. »

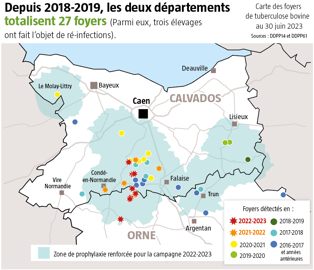

La campagne 2022-2023 a abouti à la détection de huit foyers contaminés, trois dans le Calvados et cinq dans l’Orne (dont un recontaminé). Les animaux ont été abattus. Face à cette situation, les deux départements ont décidé de mettre le paquet pour maîtriser la maladie. Les acteurs du secteur sanitaire ne veulent pas courir le risque qu’un statut défavorable soit appliqué à leur département si la France perdait son statut « indemne » de tuberculose bovine dans les prochaines années. Ils veulent d’autant plus renforcer les mesures de lutte que la bactérie responsable de la zoonose, Mycobacterium bovis, est « passée » dans la faune sauvage.

Les élevages déqualifiés contactés à partir de mi-juillet

Dans le Calvados, l’analyse des blaireaux trouvés sur les routes ou piégés autour des foyers, notamment, a révélé pour la première fois en 2021 deux blaireaux contaminés. Dans l’Orne, huit ont été diagnostiqués positifs depuis 2021.

En mars, l’administration, les deux GDS, groupements techniques vétérinaires et chambres d’agriculture ainsi que la Fédération nationale des chasseurs ont signé une feuille de route pour cinq ans. Son déploiement débute. Il porte sur les exploitations n’ayant pas réalisé la prophylaxie de 2022-2023. « Dans le Calvados, elles étaient 29 à l’issue de la campagne, soit 660 bovins sur les 105 000 concernés. 40 % ont moins de trois bovins, illustre Vincent Rivasseau. L’objectif est de connaître 100 % de l’état sanitaire du cheptel. » À partir de la mi-juillet, le GDS 14 va contacter les élevages déqualifiés, faute de s’être mis en règle. « Nous voulons en comprendre les raisons, intervient Jonathan Lenourichel, le président. Est-ce lié à une difficulté de contention ? Est-ce par manque d’intérêt ? Notre objectif est de leur expliquer les enjeux et de leur apporter des solutions. » Si, à l’issue de cette démarche, l’éleveur n’est toujours pas à jour, une procédure pénale sera engagée par la DPP 14. Le processus est identique dans l’Orne. Les deux départements travaillent en concertation. « En plus de cet accompagnement, les deux GDS se sont engagés durant les cinq ans de la feuille de route à apporter leur appui à la lutte contre la divagation bovine et à renforcer leurs actions sur la biosécurité en lien avec les vétérinaires », ajoute Jonathan Lenourichel.

Le génome des souches de Mycobacterium bovis séquencé

Le recours à l’analyse génétique complète le dispositif de lutte. Le génotypage des souches de Mycobacterium bovis par l’Anses a confirmé la résurgence de la souche historique bas-normande GB35 dans les foyers de tuberculose bovine du Calvados et de l’Orne. L’agence sanitaire va aujourd’hui plus loin. Elle utilise une technique plus fine : le séquençage du génome des différentes souches détectées dans les élevages et chez les blaireaux contaminés. En effet, une souche mute en moyenne tous les deux à trois ans. Identifier leurs mutations revient donc à établir la filiation des souches les unes par rapport aux autres. Dit autrement, aucune mutation où une petite distance génétique entre les souches de deux foyers indique une contamination récente. À l’inverse, une grande distance la réfute.

29 mutations génétiques de la souche bas-normande identifiées

Le croisement de cette information avec les données du terrain (parcelles de pâturage voisines, achats d’animaux, etc.) aidera à comprendre le mode de circulation de la bactérie et les mesures de biosécurité à renforcer (L’Éleveur laitier de mai 2022, p. 52). La contamination s’est-elle faite directement d’un foyer à un autre ? Le blaireau a-t-il servi de relais ? Les foyers éloignés sont-ils reliés ? etc. « L’objectif est d’alléger la prophylaxie en ciblant mieux les zones de vigilance », indique Vincent Rivasseau. L’étude de l’Anses a débuté cet automne dans les deux zones les plus sensibles (voir la carte des foyers). L’analyse des prélèvements réalisés sur les animaux de douze élevages infectés et sur trois blaireaux révèle, pour l’instant, 29 mutations génétiques.

Quels en sont les enseignements ? Le premier : la même souche est retrouvée dans plusieurs foyers voisins, ce qui confirme l’hypothèse des pâtures attenantes mise en évidence sur le terrain. Le deuxième : des souches proches sont détectées dans deux foyers et chez un blaireau contaminé, ce qui suggère que la contamination de la faune sauvage ou celle de bovins par la faune sauvage est récente, ce qui est encourageant. Le dernier : la mise en évidence pour l’instant de 29 mutations fait remonter l’ancêtre commun à toutes les souches à plus d’une vingtaine d’années, époque où la prophylaxie a été arrêtée en France.La bactérie a continué de circuler à bas bruit, avec des résurgences. « Il faut analyser toutes les souches détectées dans les foyers et la faune sauvage pour être en mesure de reconstituer la circulation de la maladie. Peut-être même pourrons-nous identifier l’ancêtre commun. Ce sera la deuxième phase de l’étude », conclut Vincent Rivasseau.

Négociations commerciales : les entreprises des viandes entre le marteau et l’enclume

Dans l’Est, dix producteurs rebondissent chez Delin

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

« Objectif doublement du poids de naissance à 56 jours de vie »

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Quatre étapes pour transmettre ses moyens de production