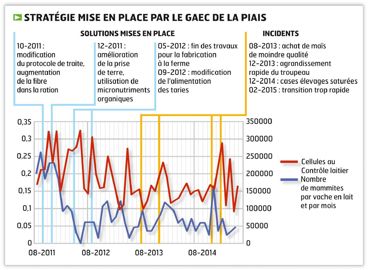

Au Gaec de la Piais, les mammites et les cellules n'étaient pas maîtrisées. En mettant en oeuvre une approche globale incluant l'alimentation des jeunes et des adultes, leur nombre a fortement baissé.

FIN 2011, NOUS AVIONS TELLEMENT DE PROBLÈMES de cellules et de mammites que nous en étions arrivés au point de nous demander si nous continuions à produire du lait, avoue Christian Voland, l'un des trois associés du Gaec de la Piais. Nous avions plus de 15 mammites par mois pour 65 vaches et du mal à les soigner. Le nombre de cellules dépassait les 300 000 au contrôle laitier. Du coup, nous jetions 30 000 litres de lait par an, soit 5 % de la production. » Les problèmes touchaient l'ensemble de l'élevage : mortalités inexpliquées, non-délivrances, avortements, fièvres de lait, faible expression des chaleurs, problèmes de fertilité, panaris, abcès, boiteries, dermatites... Le taux de réforme traduisait ces problèmes : 48 %.

La décision est prise de faire appel à un conseiller extérieur pour réaliser le bilan de l'exploitation (cf. encadré). La cytologie du lait (analyse des cellules du lait) et les techniques d'observation des animaux mettent en évidence un mauvais fonctionnement des rumens et un stress en salle de traite. « Les mammites n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Le problème était plus général, explique Christian. Nous avons amélioré le réglage du vide de traite et du décrochement. Nous avons également relié à la terre toutes les parties métalliques. » Un prétrempage est désormais inclus dans le protocole de traite. « Quand il y a une mammite, nous désinfectons les griffes alors qu'avant, nous nous contentions de les rincer, ajoute Corinne Voland. Cela évite les contaminations. Nous utilisons aussi des bouchons de tarissement en plus de l'antibiotique. Nous observons que cela limite les mammites au vêlage. » Christian et Corinne ont porté une attention particulière aux génisses d'élevage dès leur naissance. « Nous avons fait le lien entre la qualité de la minéralisation à la puberté et la santé une fois adulte Une fois un colostrum de qualité ingéré, il faut entretenir le capital santé des futures vaches. Pendant un temps, nous donnions le lait à cellules aux veaux. Nous avons arrêté car nous avons constaté que cela correspondait à des animaux qui, plus tard, faisaient plus facilement des mammites au vêlage. »

« UN COCKTAIL DE PLANTES ET D'ALGUES EST INTÉGRÉ À LA RATION »

Les transitions alimentaires sont maintenant plus douces et du maïs grain est distribué avec la ration des veaux. « Nous observons des génisses avec un meilleur gabarit et un meilleur poil au moment d'intégrer le troupeau laitier. Avec ces animaux, nous n'avons eu aucun problème de mammite. ».

Corinne et Christian ont également fait appel à des méthodes alternatives. Pour améliorer la digestion, un kilogramme de paille a intégré la ration distribuée à la mélangeuse ainsi que des noyaux de micronutriments organiques à base notamment de plantes, d'algues et de levures. « Combinés aux autres actions menées dans l'exploitation, ces additifs semblent améliorer l'efficacité digestive et l'immunité des animaux », expliquent-ils. Un géobiologue est également venu vérifier la prise de terre de la salle de traite. « Apparemment, elle était installée sur un passage de faille géobiologique, décrit Christian. Nous l'avons déplacée. »

Le géobiologue a également installé des aiguilles en pleine terre. « Nous avions les travaux pour la fabrication à la ferme à l'époque et le fait de remuer les sous-sols semblait gêner. Nous avions des types de mammites caractéristiques de ces perturbations. Il faut faire attention lors de l'installation d'un nouveau matériel », déclare Christian

« NOUS ÉCONOMISONS 30 €/1 000 LITRES »

Selon les éleveurs, la mise en place de la fabrication à la ferme a également contribué à l'amélioration de l'état du troupeau. « Nous avons gagné en régularité. Nous nous efforçons de tout produire nous-même, en dehors du soja, pour maîtriser la qualité des matières premières. Aujourd'hui, nous ne jetons plus que 15 000 litres de lait, soit moins de 2 % de la production, alors que le troupeau s'est agrandi, se félicite Christian. Le taux de cellules est maintenu entre 130 000 et 150 000. Le nombre de mammites par vache a été divisé par trois et elles sont plus facilement soignées. Les vaches produisent 1 kg de plus par jour et ont gagné, en moyenne, une lactation. En effet, notre taux de réformes n'est plus que de 17 %. Les pertes de l'atelier veaux ont aussi baissé et sont passées de 15 % entre 0 et 60 jours à 10 %. »

Corinne et Christian ont fait leurs calculs : les additifs alimentaires coûtent 10 €/1 000 litres et le géobiologue facture environ 600 €. Les aménagements ont été réalisés par Christian et n'ont donc presque rien coûté. En contrepartie, les frais vétérinaires ont diminué de 5 €/1 000 litres, les frais de reproduction de 5 €, l'augmentation du nombre de lactations économise 10 €, la diminution de l'âge au vêlage 2,50 € et l'impact des mammites près de 20 €. Soit une économie d'environ 30 €/1 000 litres. « À cela s'ajoutent les économies en matières premières, précise Christian. Le niveau de concentré est passé de 1 540 à 1 195 kg par vache en maintenant le même niveau de production. Cela nous a permis d'absorber l'augmentation du prix du soja de 100 € la tonne en deux ans. Grâce à l'amélioration de l'efficacité digestive, nous avons économisé 12 €/1 000 litres pour le soja », déclare-t-il.

« Il a fallu être patient pour commencer à voir les résultats de notre travail, dévoile Christian. Mais nous savions dès le départ que cela n'allait pas être immédiat. Il faut compter au minimum un an pour une stabilisation et qu'un nettoyage physiologique de la mamelle se fasse. » Cependant, Corinne et Christian ne doivent par relâcher leur attention. Dès que cela arrive, les résultats ne se font pas attendre.

« Dès qu'il y a un petit accident, des mammites peuvent réapparaître. Par exemple, nous avons eu une période où le bâtiment des veaux était saturé. Au changement de bâtiment, la transition alimentaire s'est faite trop rapidement et ces génisses ont développé des dartres », explique Christian. Les changements de silo trop rapides ou l'achat de maïs de moins bonne qualité se traduisent par une augmentation des cellules et/ou des mammites. « Quand ça va mieux, on a tendance à se relâcher, relativise Christian. Ce sont des incidents qui nous rappellent qu'il ne faut jamais baisser la garde. De plus, il y a encore de l'agitation en salle de traite. Il y a sans doute des courants parasites, ce qui expliquerait les mammites qu'il reste. »

ÉMILIE AUVRAY

« Le coup de stress que ces génisses ont subi au changement de bâtiment leur confère une sensibilité que les autres n'ont pas, révèle Christian. Ce sont les seules à avoir développé du dartre depuis plusieurs années. » © E.A.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs