La remise à plat de l'alimentation des taries et l'administration d'un bolus précurseur du glucose ont permis au Gaec des Forays de résoudre un problème de cétose et d'améliorer les performances.

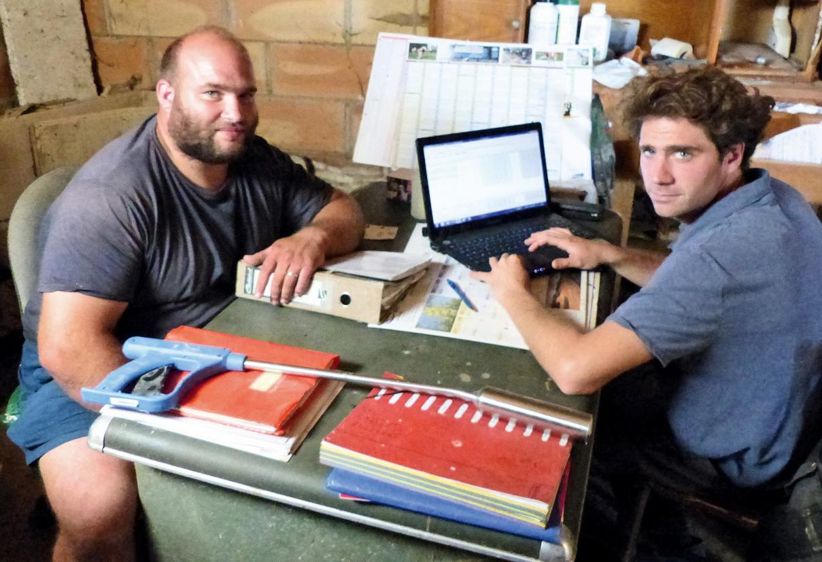

AVEC PLUS DE 25 % DU TROUPEAU PERFUSÉ EN DÉBUT DE LACTATION EN ÉTAT DE CÉTOSE CLINIQUE, difficile d'atteindre ses objectifs. Ceux du Gaec des Forays sont pourtant clairs : « Fixer la moyenne d'étable entre 9 000 et 9 500 kg de lait et passer de 85 à 105 vaches, après la mise en service du robot de traite et la conversion de l'aire paillée en logettes, prévue au mois d'octobre », explique Denis Perrin, l'un des trois associés. Or, en 2013, la moyenne du troupeau montbéliard est seulement de 7 600 kg par vache laitière, alors que la ration complète est équilibrée à 30 kg de lait par jour. « Pour corriger cette situation, nous avons donc souscrit un forfait de suivi du troupeau avec le cabinet vétérinaire Optivet. »

Pour rappel, il existe trois types de cétose ou d'acétonémie. La cétose de type 1 est associée à un déficit énergétique important autour du vêlage. Celle de type 2 apparaît sur des vaches trop grasses au vêlage. La cétose de type 3 est liée à l'ingestion excessive d'acides butyriques issus de l'alimentation.

Le diagnostic réalisé par Adrien Bernard, vétérinaire en charge du suivi, s'appuie sur une approche globale, associant l'utilisation systématique du Keto-test, un test de dépistage de la cétose, les observations de terrain et une analyse poussée du TB et du TP en début de lactation. En effet, sachant qu'une lipomobilisation excessive des réserves corporelles entraîne une hausse du TB et que le manque d'énergie disponible pour fabriquer des protéines a pour conséquence une diminution du TP, quelques repères apportent des éléments d'investigation.

Un TP inférieur à 28 : cette situation indique potentiellement un état de déficit énergétique. « Ce seuil dépend aussi du niveau de production, précise le praticien. Il correspond à des vaches produisant entre 25 et 35 kg de lait par jour. Pour des vaches à 55 kg, on accepte de descendre le seuil d'alerte à 26 et le repère pour des vaches à 15 kg est un TP de 30 au minimum », explique Adrien Bernard.

Un TB supérieur à 45 : cette situation indique un état d'engraissement trop marqué. « Il est normal que le TB au premier contrôle soit élevé, mais la situation doit se régulariser au deuxième contrôle. Sinon, la vache est potentiellement en état de cétose. »

Un TB/TP supérieur à 1,40 : un rapport TB/TP déséquilibré résulte soit d'un TB haut, soit d'un TP bas. La nuance a son importance, car il s'agit d'un profil de cétose différent (voir ci-dessus). On retient un rapport de 1,35 pour les montbéliardes et plutôt de 1,40 pour les holsteins (1,50 selon certaines sources). Cependant, « une valeur individuelle de taux n'est pas assez fiable pour identifier la cétose. C'est l'analyse globale qui donne une tendance à mettre en relation avec les observations de terrain. » Au Gaec des Forays, la tendance était clairement à un TB anormalement élevé en début de lactation, associé à un engraissement trop marqué confirmé par l'éleveur : « Les vaches étaient trop grasses en fin de lactation et continuaient à engraisser pendant le tarissement, avec une ration unique à base de maïs ensilage, d'enrubannage et de farine de blé autoproduit. »

Au préalable, l'utilisation du Keto-test sur toutes les vaches sept jours après la mise bas avait révélé une situation de cétose subclinique sur près de 100 % du troupeau (voir encadré ci-contre).

« UNE CONDUITE EN DEUX LOTS »

Sur la base de ce diagnostic, la première mesure a consisté à revoir en amont la conduite des vaches taries. Elles sont désormais élevées en deux lots : au cours de la première phase, l'alimentation se compose de 4 kg de paille, 4 kg de foin, 15 kg bruts de maïs ensilage, 1,5 kg de correcteur azoté et 150 g de minéral spécial taries, pour une densité de 8,5 UF et 940 g de PDI. La seconde phase débute trois semaines avant la mise bas dans un box spécifique. La ration de « préparation au vêlage » comprend alors 20 kg de maïs, 2 kg de paille et de foin, 2 kg de correcteur, 200 g de minéral et 100 g de chlorure de magnésium pour maintenir une Baca négative. Soit une densité de 10,5 UF pour 1 150 g de PDI. « Classiquement, les recommandations portent sur une densité de 7,5 à 8 UF en début de tarissement, pour monter progressivement jusqu'à 9,5 UF et 1 000 g de PDI, souligne le praticien. Au Gaec, nous avons choisi d'augmenter les apports pour un meilleur démarrage en lactation. » La deuxième mesure préventive mise en oeuvre est l'administration d'un bolus précurseur du glucose. Il remplace le propylène distribué par drogage aux fraîches vêlées en l'absence de Dac, à raison de 250 ml/jour pendant quinze jours. Le bolus en question est le Kexxtone, commercialisé par Elanco. Conçu pour prévenir la cétose, il diffuse dans le rumen, pendant quatre-vingt-dix jours, du Monensin. Cette molécule modifie l'équilibre microbien en faveur de l'acide propionique (C3), précurseur du glucose, au détriment de l'acide acétique (C2) et butyrique (C4), précurseurs des corps cétoniques. Au Gaec, il est administré trois semaines avant le terme et uniquement aux animaux à risques : les vaches trop grasses (note d'état corporel supérieure ou égale à 4), celles à antécédents de cétoses, de retournements de caillettes ou de métrites.

« UN BOLUS EST ADMINISTRÉ AUX VACHES À RISQUES »

« Pour déterminer à qui administrer le bolus, nous avons croisé avec Denis les observations de terrain et l'analyse des taux des premier et deuxième contrôles de la lactation N - 1. Nous avons ainsi établi une liste d'animaux à risques représentant environ 25 % du troupeau. » Par ailleurs, pour limiter l'engraissement en fin de lactation, écueil bien connu des rations complètes, la ration des laitières a été recalibrée à 28 kg de lait et la farine de blé progressivement remplacée par du maïs épis. « Le blé induit une sensation de satiété plus importante. Nous avons donc privilégié le maïs pour stimuler l'ingestion avec une forme d'amidon moins acidogène », explique Adrien Bernard. À l'auge, les vaches ont 24 kg d'ensilage de maïs, 2 kg de foin, 6 kg d'enrubannage de RGI, 2,7 kg de soja 49, 1 kg de blé et 3 kg de maïs épis.

« LA PRODUCTION EST PASSÉE DE 7 600 À 8 400 KG PAR VACHE EN UN AN »

Ce travail de rationnement est accompagné d'une plus grande vigilance quant à l'allongement de la lactation des vaches qui tardent à remplir. « Ce n'est pas problématique sur les fortes productrices, mais en ration complète, cette pratique favorise l'engraissement des moins bonnes productrices en fin de lactation, explique Denis Perrin. Nous faisons donc le point pour prendre les décisions de tarir en fonction de la note d'état corporel et du niveau de production. À travers cette meilleure préparation des taries, les vaches démarrent plus haut en lait. En un an, la production est ainsi passée de 7 600 à 8 400 kg par vache. La prochaine étape liée à l'installation du robot de traite nous amènera à passer en ration semi-complète, ce qui devrait assurer une meilleure expression du pic de production, pour atteindre nos objectifs sans dégrader le sanitaire. »

JÉRÔME PEZON

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs