Une étude de l'école vétérinaire de Nantes et de l'Institut de l'élevage lève un bout du voile sur un traitement sélectif contre les strongles digestifs. Première conclusion : tous les troupeaux ne méritent pas d'être traités. Prochaine étape, le profil des vaches à traiter.

LES STRONGLES GASTRO-INTESTINAUX PEUVENT AVOIR UN IMPACT non-négligeable sur la production laitière. C'est pourquoi la pratique est courante de traiter systématiquement toutes les laitières à la rentrée en stabulation depuis que des produits utilisables en lactation sont apparus. Ainsi le dernier, à base d'éprinomectine, est utilisable en Pour-On, moins contraignant qu'un drogage.

Mais le risque est de voir se développer des résistances aux strongylicides. Le fait est que l'éprinomectine appartient à la même famille de molécules (ivermectine, doramectine...) déjà largement utilisée sur les génisses. « Continuer des traitements systématiques et à tous les âges avec la même famille de molécules est un vrai facteur d'apparition de résistance », souligne Alain Chauvin, enseignant-chercheur à Oniris, l'ex-école vétérinaire de Nantes. Certes, il n'y a pas encore eu de constat de résistance sur bovins en France. Mais ce n'est pas le cas sur les chèvres et les moutons. Et dans d'autres pays, on observe sur les bovins, une diminution d'efficacité des antiparasitaires, voire de vraies résistances. Prévenir cette résistance ou tout faire pour qu'elle arrive le plus tard et garder, dans l'arsenal thérapeutique, ces endectocides aux propriétés indéniables passent par du traitement sélectif. Il se base sur l'idée que dans une population d'animaux porteurs de parasites, seuls méritent d'être traités ceux qui en souffrent sur le plan zootechnique... ceux qui sont porteurs d'une charge parasitaire importante, une minorité en réalité. On les estime à moins de 5 %, maximum 15 à 20 %. La majorité des bovins hébergent peu de parasites et la plupart sont immunisés vis-à-vis des strongles gastro-intestinaux. « Traiter de façon sélective permet de baisser la pression de sélection sur les parasites. Ils peuvent trouver refuge chez les animaux non-traités. On conserve ainsi des parasites sensibles aux anthelmintiques qui, par brassage génétique, continueront de transmettre leurs gènes de sensibilité », explique Alain Chauvin.

DESSINER LE PROFIL DES VACHES À TRAITER

Reste à cibler les vaches à traiter. C'est l'objet d'une étude pilote menée par Oniris et l'Institut de l'élevage. La première étape, achevée, a consisté à identifier les facteurs de variation de la production laitière après un traitement strongylicide. C'est sur cette base que pourrait se dessiner le profil des vaches à traiter. « On en est encore loin », note Nadine Ravinet, en charge du projet.

L'étude s'est déroulée pendant deux années consécutives dans vingt troupeaux, soit 1 100 vaches analysées. En lice dans ces troupeaux, des paires d'animaux comparables (numéro et stade de lactation, niveau de production) traitées ou pas par voie orale. Originalité de cette étude : disposer de données individuelles journalières sur la réponse en lait. En effet, les travaux réalisés jusqu'alors portaient sur des données mensuelles de contrôle de performances. Les exploitations ont été choisies en conséquence, une majorité étant équipée de robots de traite, mais toutes pratiquant un vrai pâturage.

Au-delà des critères classiques (primipare ou multipare, stade de lactation et niveau de production), ce sont six facteurs de variation potentielle qui ont été mis en relation avec la réponse en lait quinze semaines après le traitement. D'une part, trois marqueurs de l'infestation individuelle des animaux : niveau d'excrétion d'oeufs dans les fécès (coproscopie), niveau d'anticorps anti-Ostertagia (le vers de la caillette le plus fréquent et le plus pathogène) dans le sérum et taux de pepsinogène sérique (enzyme de la caillette qui passe dans le sang en cas de lésion de la paroi). D'autre part, trois marqueurs à l'échelle du troupeau : niveau d'anticorps anti-Ostertagia dans le lait de tank (mesure de la DO, densité optique), pourcentage de coproscopies positives et estimation du niveau d'immunité des primipares vis-à-vis des strongles à partir de leur historique de pâturage en tant que génisses.

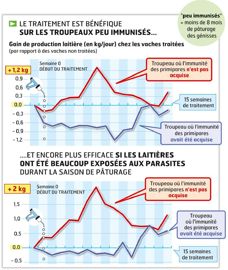

Premier constat : l'effet global du traitement reste modéré (gain moyen de 0,28 kg sur quinze semaines). L'augmentation de production n'est pas non plus immédiate. « La réponse d'abord négative sur deux semaines pourrait s'expliquer par la mort des parasites, conduisant à un relargage d'antigènes responsables d'une réaction inflammatoire avec un effet délétère sur la production. Le délai constaté ensuite pour l'apparition de la réponse en lait pourrait correspondre au temps nécessaire pour les réparations tissulaires et l'amélioration de l'appétit des animaux », explique Nadine Ravinet.

PEU OPPORTUN DANS LES TROUPEAUX IMMUNS

La réponse en lait apparaît bien plus probante là où les primipares peuvent être considérées comme non-immunes. Traduisez : qu'elles ont, génisses, été insuffisamment au pâturage (ou beaucoup trop traitées) pour être en contact effectif avec les parasites et acquérir cette immunité. « On peut considérer ce seuil à huit mois de pâturage minimum, dont sont déduites les périodes de traitement (temps de rémanence des produits), mais aussi celles où la complémentation en foin ou concentrés dépasse 50 % de la ration », précise Nadine Ravinet. Traiter des troupeaux où cette immunité des primipares et a fortiori des multipares est acquise, apparaît peu efficace, avec une réponse en lait nulle. En revanche, dans les troupeaux où les génisses ont peu pâturé avec un temps de contact effectif (TCE) avec les parasites de moins de huit mois, l'effet est probant entre animaux traités ou non. En moyenne sur quinze semaines, les traités affichent 0,35 kg de lait/VL/j en plus, avec un maximum de 1,3 kg/VL/j six semaines après le traitement. Les écarts apparaissent encore plus discriminants si l'on couple l'histoire à long et court termes des animaux avec les parasites. La première à travers le TCE quand les vaches étaient génisses, la seconde via le niveau d'anticorps anti-Ostertagia mesuré par la DO du lait de tank... cette dernière reflétant le challenge parasitaire auquel les animaux en production sont soumis au terme d'une saison de pâturage où ils se sont infestés. Les troupeaux associant une non-immunité des primipares et une DO du lait de tank élevée apparaissent comme la cible à privilégier pour les traitements. Le gain de production y est, en moyenne, de 1 kg par vache et par jour sur quinze semaines avec un pic à 2 kg/VL/j en semaine six. En revanche, inutile a priori de traiter les troupeaux où l'immunité est là, même si les laitières ont été au contact de parasites durant leur pâturage (DO élevée). La réponse en lait y est quasi nulle (voir infographie).

Comme on le pressentait, la seule DO du lait de tank est peu discriminante. Il convient aussi de parler de tendance pour les critères individuels. Les primipares répondraient un peu mieux que les multipares, mais seulement sur les huit semaines post-traitement (+ 0,6 kg/VL/j en semaine six). Même tendance des animaux traités dans les deux premiers tiers de leur lactation (+ 0,68 kg en semaine six). Le niveau de production laitière serait en revanche sans effet. « Ces résultats sur primipares montrent l'intérêt qu'il pourra y avoir à coupler différents critères pour tenter de dessiner, à terme, le profil des vaches à traiter », commente Nadine Ravinet.

JEAN-MICHEL VOCORET

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs