En fin de bail, le preneur sortant a le droit à une indemnisation pour les améliorations apportées au fonds loué.

Le statut du fermage donne la possibilité au locataire de réaliser des travaux améliorant le fonds loué. Cependant, le preneur ne dispose pas d'une totale liberté dans cette faculté d'investissement que lui accorde la loi. En effet, l'exploitant est soumis au contrôle du propriétaire qui peut s'opposer ou autoriser des travaux. Dans ce dernier cas, le bailleur devra, en fin de bail, indemniser le preneur selon un régime d'indemnisation spécial.

1) Les travaux concernés

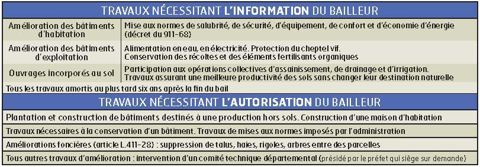

Les travaux du preneur s'entendent par des constructions neuves (nursery, stabulation…), des améliorations sur les bâtiments d'habitation ou d'exploitation (aménagements des locaux, laiterie, salle de traite, installation de câbles électriques…) et par des ouvrages incorporés au sol (assainissement, drainage, irrigation, suppression de talus…). Ils doivent présenter un caractère d'utilité pour l'exploitation. Par exemple, le juge n'a retenu que la construction d'un bâtiment neuf demeures utile malgré les équipements préexistants. À moins d'avoir été initialement prévus dans le bail, tous les travaux, pour qu'ils soient indemnisables en fin de bail, nécessitent l'information ou l'autorisation du bailleur. La procédure dépend de la nature des travaux.

2) L'Indemnisation tient compte de l'amortissement

L'indemnité due au preneur sortant « est égale au coût des travaux, évalué à la date d'expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution » (article L 411-71 du code rural).L'amortissement a donc en principe une durée de seize ans et huit mois. Cependant, dans chaque département, le préfet peut déroger au taux d'amortissement de 6 % par an en fixant des tables établies dans les limites du barème national (article R 411-18 du code rural). Selon ce barème, la durée d'amortissement des bâtiments d'exploitation peut aller de dix à trente ans en fonction du type d'ouvrages (pierres, parpaings, briques) ou de couverture (tuiles, ardoises, tôles, bois…). Elle varie de dix à soixante ans pour les bâtiments d'habitation selon qu'il s'agit d'une maison traditionnelle ou d'un simple aménagement.

L'indemnité des améliorations apportées par le fermier est due par le bailleur en fin de bail. Peu importe la cause qui a mis fin au bail (départ en retraite, résiliation, refus de renouvellement…). Pour que la créance soit exigible, il faut que le fermier ait la qualité de preneur, c'est-à-dire qu'il soit bien titulaire d'un bail rural soumis au statut du fermage. La fixation de l'indemnité se fait en accord avec le bailleur ou le juge du tribunal paritaire des baux ruraux, préalablement à la sortie de ferme. Son montant doit être apprécié à la date d'expiration du bail.

Preuve des travaux : pour prétendre à une indemnité, il faut pouvoir comparer le fonds lors de la conclusion du bail et son état en sortie de ferme, afin de prouver la plus-value apportée par le preneur. L'état des lieux demeure le moyen de preuve le plus sûr, même si elle peut se faire par tous les moyens. Par exemple, le tribunal a retenu comme preuve d'une amélioration culturale, la comparaison des cinq premières années et des cinq dernières années d'exploitation au sujet des rendements et de la qualité des sols.

CE QUE DISENT LES TEXTES

L'article L 411-69 du code rural rappelle que « le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ».

L'article L.411-73 fixe la liste des travaux nécessitant l'information du bailleur et ceux nécessitant une autorisation.

Information du bailleur : cela se traduit par la communication d'un état descriptif et estimatif des travaux envisagés deux mois avant leur commencement, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier. Passé ce délai, le preneur peut débuter les travaux, sauf si le bailleur s'y oppose en saisissant le tribunal paritaire. Par ailleurs, le bailleur peut aussi décider de prendre les travaux à sa charge.

Autorisation du bailleur : le preneur doit proposer les travaux envisagés par acte d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception. Il n'y a pas de délai pour notifier cette proposition car l'autorisation doit être sans équivoque et antérieure aux travaux. La plus grande précaution consiste à disposer d'un écrit du bailleur.

En cas de refus du bailleur ou d'absence de réponse dans les deux mois après la notification, le preneur devra faire autoriser les travaux par le tribunal paritaire des baux ruraux. Le preneur qui a construit sans avoir été autorisé s'expose à l'obligation de démolir le bâtiment litigieux.

Source : www.legifrance.gouv.fr

Une concession perd la carte Fendt, une armada de tracteurs part aux enchères

Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches

Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français

Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel

« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »

L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs

Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone

Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?

Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?

Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe