Le recours, même partiel, au taureau ne consiste pas à laisser faire la nature. Des précautions techniques et sanitaires doivent être respectées pour assurer la réussite de la reproduction.

LES INCONVÉNIENTS DE LA MONTE NATURELLE SONT BIEN CONNUS : les risques de consanguinité et l'absence d'index génétique confirmé, mais aussi de diversité des origines et des profils. Cette technique est donc principalement utilisée pour assurer les retours sur des vaches non gravides ou encore sur des lots de génisses laissées en pâture, dans un contexte où l'agrandissement des troupeaux et la baisse de fertilité des vaches complexifient la gestion de la reproduction. Dans ce cas, l'enjeu n'est plus le progrès génétique, mais d'assurer la gestation des femelles, afin qu'elles remplissent leur fonction de production. « Le choix de la saillie naturelle doit répondre à des objectifs précis et s'inscrire dans une stratégie de reproduction globale du troupeau pouvant associer le taureau, l'insémination artificielle (IA) et la transplantation embryonnaire, souligne Claude Joly, vétérinaire dans le Pas-de-Calais. Mais on ne met pas un taureau dans le troupeau par désabusement en se disant "je laisse faire la nature".Cela peut coûter très cher en cas de dérive sanitaire, génétique ou de fécondité. » Le praticien propose donc un rapide tour d'horizon des bonnes pratiques à acquérir.

APPRENDRE À GÉRER LES RISQUES

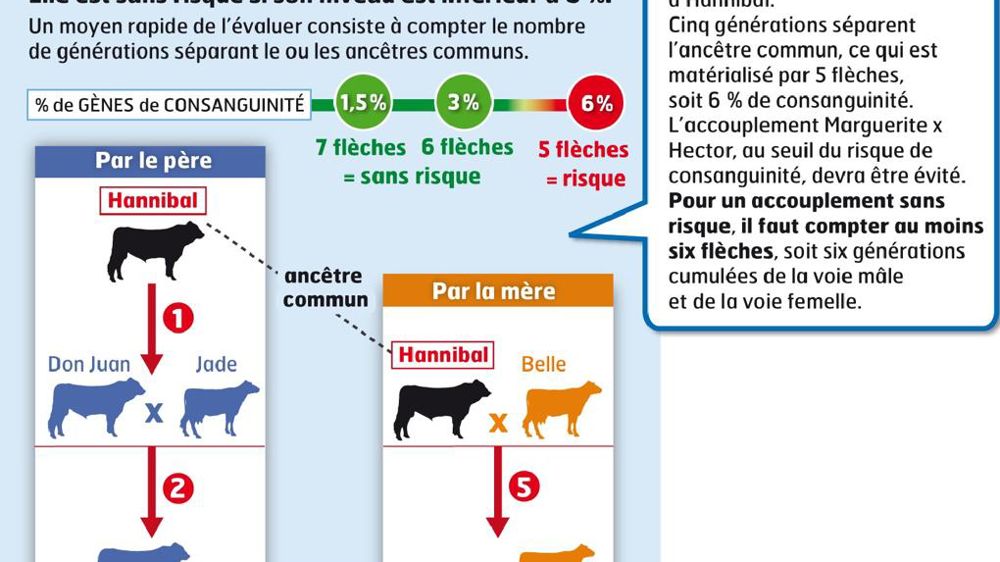

- Le risque génétique. En premier lieu, le choix du taureau doit se porter sur un individu qui possède une bonne origine, pour prévenir la dégradation des caractères ou la transmission de tares génétiques. « À l'instar des éleveurs charolais, il convient de se renseigner sur l'origine du taureau en privilégiant la visite d'achat. À cette occasion, on contrôlera les papiers des ascendants, mais aussi la morphologie de la mère et de ses filles. Ce n'est pas une garantie, mais un moyen de limiter les risques pour les éleveurs ayant fait ce choix. »

- Le risque de recul de la fécondité. Le mâle devra ensuite être contrôlé sur son aptitude à la reproduction. Car certains taureaux ne sont pas en mesure d'assurer la fécondation des femelles en chaleur si la qualité de leur sperme est insuffisante ou s'ils sont trop sollicités. Avant la mise en service, on procédera donc à l'examen des aplombs, de la locomotion, de l'état corporel et de la libido (comportement en présence d'une vache en chaleur). Pubère autour de 13 à 14 mois, le taureau sera mis à la reproduction vers 18 mois, âge de sa pleine maturité sexuelle. Dans les systèmes de vêlages très groupés, on retiendra qu'un mâle peut saillir une femelle/mois d'âge, soit deux mâles de 25 mois pour un troupeau de 50 vaches. Si les vêlages sont étalés, un mâle peut suffire. Mais même dans cette situation, la qualité de l'éjaculat peut se révéler insuffisante pour féconder deux femelles dans la même journée. À l'instar de l'IA, le praticien recommande donc de réaliser des échographies selon un planning très régulier, pour confirmer les gestations et ainsi éviter les décalages générateurs de manque à gagner : « C'est le seul moyen d'éviter une dérive de la fécondité du troupeau. Même si l'on n'obtient jamais un taux de gestation de 100 %, on peut raisonnablement viser 80 % en conditions optimales ». Lorsque les saillies sont gérées à la demande, sur chaleurs détectées, l'échographie sera réalisée après 35 jours ; si le taureau est en liberté dans le troupeau 24 heures/24, l'échographie sera réalisée 120 jours après vêlage, puis tous les mois ; enfin, s'il est en liberté dans un lot de génisses, l'échographie sera faite au bout de deux mois avec un taux de gestation objectif de 70 %, puis renouvelée chaque mois. En cas de dérive, il faudra contrôler la qualité du sperme ou la santé des femelles. Pour plus de sécurité, il est aussi possible en début de saison d'analyser à la ferme la qualité de l'éjaculat au microscope, après un prélèvement réalisé lors d'une saillie ou par électroéjaculation. « Face au risque d'infécondité, on comprend bien qu'il y a tout intérêt à avoir un plan B lorsque l'on achète un jeune taureau, c'est-à-dire l'IA ou un deuxième mâle. » Une fois le premier taureau acheté, il faut déjà envisager son remplacement, car au bout de deux ans, ses filles seront aptes à la reproduction.

- Le risque sanitaire. Il convient également de contrôler le statut sanitaire du taureau, car en plus des maladies vénériennes, il risque d'introduire de nouveaux agents pathogènes dans l'élevage. « Outre le dépistage obligatoire pour la vente (paratuberculose et IBR), on pourra également dépister la BVD, la besnoitiose, la FCO ou encore schmallenberg. Dans l'attente des résultats, le taureau restera en quarantaine. »

- Le risque physique. Il s'agit du risque bien connu pour l'éleveur, mais aussi pour l'animal. Ainsi, un jeune taureau présentant un différentiel de taille important avec les vaches adultes peut avoir les deux pattes arrière décollées du sol au moment de la saillie et se casser le train arrière en retombant à la verticale. Dans ce cas, c'est direction l'abattoir... « Le risque est d'autant plus important sur des bétons glissants ou, pire encore, sur des caillebotis. En outre, les couloirs d'exercice doivent être suffisamment larges pour faciliter l'accouplement. C'est pourquoi, en logette sur caillebotis, il faut privilégier l'utilisation du taureau à la demande sur chaleur détectée, dans un box suffisamment grand pour les mouvements de deux animaux. »

L'utilisation du taureau peut se faire sous différentes formes : en permanence en liberté dans le troupeau, à la demande sur chaleurs détectées, en rattrapage après IA, en croisement industriel, en race pure, ou en IA avec sa semence préalablement congelée. Cette dernière offre l'opportunité d'utiliser un jeune taureau sur une courte période et de sauvegarder la génétique en attendant les résultats du testage intratroupeau. Elle élimine le risque physique, et permet la réalisation de doses « économiques » pour du rattrapage (voir encadré). Elle pourrait être amenée à se développer lorsque le génotypage des mâles sera disponible en ferme. « Mais, au final, c'est l'éleveur qui est le décisionnaire de sa stratégie génétique, souligne le praticien. À condition qu'il soit formé et informé de toutes les opportunités mises à sa disposition. »

UN PROJET DE RECHERCHE POUR ÉVALUER LES PERFORMANCES

À ce titre, le projet de recherche Reproscope conduit par l'Institut de l'Elevage, dont l'aboutissement est attendu fin 2016, permettra aux éleveurs d'évaluer leurs propres performances de reproduction et ainsi de prendre conscience des marges de progrès technico-économiques possibles. Ce travail de recherche doit aboutir à la mise en ligne d'un observatoire des performances de reproduction du cheptel bovin (laitier et allaitant), d'un outil web d'évaluation technico-économique des performances de reproduction du troupeau et d'un référentiel d'objectifs de reproduction par système d'élevage.

J.P.

Ce jeune taureau red holstein présente un différentiel de taille important avec la vache adulte pouvant être la cause de blessures au niveau du train arrière. Un risque d'autant plus important que la surface est glissante.

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Une conduite soignée des génisses pour vêler à 23,1 mois

« Nous réinvestirons dans l’injection, si le jeu en vaut la chandelle »

Viande bovine : + 8 % en rayon, contre + 34 % payés aux producteurs

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

L'UE promet de mieux contrôler ses importations agricoles

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité