Les Ceta d'Ille-et-Vilaine proposent des formations « d'amélioration continue » aux éleveurs. L'enjeu est de rationaliser les tâches afin de trouver le temps de mieux vivre le métier.

SI VOUS TAPEZ « LEAN MANAGEMENT » DANS UN MOTEUR DE RECHERCHE, vous trouverez des informations sur des entreprises du secteur de l'automobile qui ont appliqué de sévères cures d'amaigrissement dans leur fonctionnement, avec un objectif de productivité maximale. Car le terme anglais lean signifie maigre.

Il n'est pas question de prendre cette direction sur les élevages laitiers. Mais selon Nadine Herbelin, directrice des Ceta d'Ille-et-Vilaine, il y a bel et bien des idées à prendre dans les modes de gestion des grandes entreprises pour améliorer le fonctionnement des élevages laitiers. « Ce qui nous séduit dans ces méthodes, c'est la remise en cause de la manière de travailler afin d'identifier et de chasser tous les dysfonctionnements, dans le but d'alléger la charge mentale de l'agriculteur. »

ORGANISATION ET EFFICACITÉ AU CUR DE LA MÉTHODE

En clair, quand le travail est rationalisé et sécurisé, on se met à l'abri des multiples contrariétés qui empêchent de réfléchir sereinement au futur de son entreprise. L'exploitation se comportera d'autant mieux face aux aléas liés à la volatilité que son responsable aura pris le temps de les anticiper. Cela nécessite une disponibilité d'esprit que beaucoup ont plus ou moins perdue depuis quelques années, au rythme des augmentations de quotas.

En effet, nombreux sont ceux qui produisent aujourd'hui 100 000 litres de plus qu'il y a cinq ans. Ils ont saisi les opportunités offertes avec un enthousiasme d'autant plus fort que la limitation des volumes pesait depuis plus de vingt ans. Pour y parvenir, ils ont, pour la plupart, optimisé les bâtiments et les surfaces.

Mais le facteur humain a peu été pris en compte dans ces évolutions. D'où un sentiment de saturation qui pèse. Or, quand on est débordé, on se trouve à la merci du moindre incident. Et surtout, on n'a plus le temps de lever la tête du guidon pour réfléchir à l'avenir. Difficile dans ces conditions de se positionner sereinement face à la volatilité des prix.

C'est pour faire face à ce type de difficulté que « l'amélioration continue », traduction du lean management, trouve tout son sens. Elle vise à placer l'homme au centre de l'entreprise et à l'aider à gérer au mieux. L'organisation et l'efficacité, adaptées à chaque situation, sont au coeur de la méthode. Reste à trouver les voies d'optimisation.

UNE APPROCHE HUMAINE DE LA PERFORMANCE

La méthode choisie est celle d'un diagnostic réalisé par des pairs ou des personnes extérieures au monde de l'élevage. « Nous avons travaillé avec Sens & Co, le relais de Lean France dans la région, pour construire la formation », précise Nadine. Le diagnostic vise à interpeller l'éleveur sur ses pratiques. Souvent issues de l'histoire et des habitudes, elles sont peu remises en cause. Devoir les expliquer à d'autres amène l'éleveur à les voir sous un autre angle. Au final, c'est lui, ou la personne qui effectue la tâche, qui trouve la solution pour l'optimiser. Le diagnostic n'est pas un catalogue de recommandations. Il s'agit simplement d'aider l'éleveur à identifier les points à améliorer et de le stimuler pour qu'il trouve une solution.

« Sur une exploitation, certaines tâches produisent de la valeur ajoutée quand d'autres sont peu utiles. » Repérer l'inutile pour l'éliminer permet de gagner du temps, de réduire la fatigue, et donc d'être plus disponible pour autre chose. Concrètement, la formation prévoit, par exemple, de mesurer les déplacements de l'éleveur au cours du diagnostic. On se rend compte ainsi que dans des situations comparables, certains feront trois fois plus de distances que d'autres. Il est souvent possible de chasser les temps d'attente. Nadine reconnaît qu'elle a rencontré des difficultés pour mobiliser les éleveurs autour de cette démarche. Trop abstraite, trop simple peut-être. Mais les premiers ont fait des émules. Un peu secoués au début par des commentaires inattendus, ils ont réfléchi et trouvé des améliorations : ergonomie du poste de travail, rangement, circulation des informations... Autant de petites choses qui simplifient le quotidien, limitent les risques d'incidents et aboutissent à un réel allégement de la charge mentale.

AVOIR ENVIE DE PROGRESSER

« C'est un sujet nouveau qui bouleverse les habitudes, analyse Pascal Jamois, éleveur bio en Ille-et-Vilaine. Il faut avoir envie de progresser pour se lancer. » L'expérience prouve qu'il est aisé de chasser 30 % du gaspillage de temps. Ce qui est déjà beaucoup, d'autant plus que cela ne nécessite pas d'investissement financier.

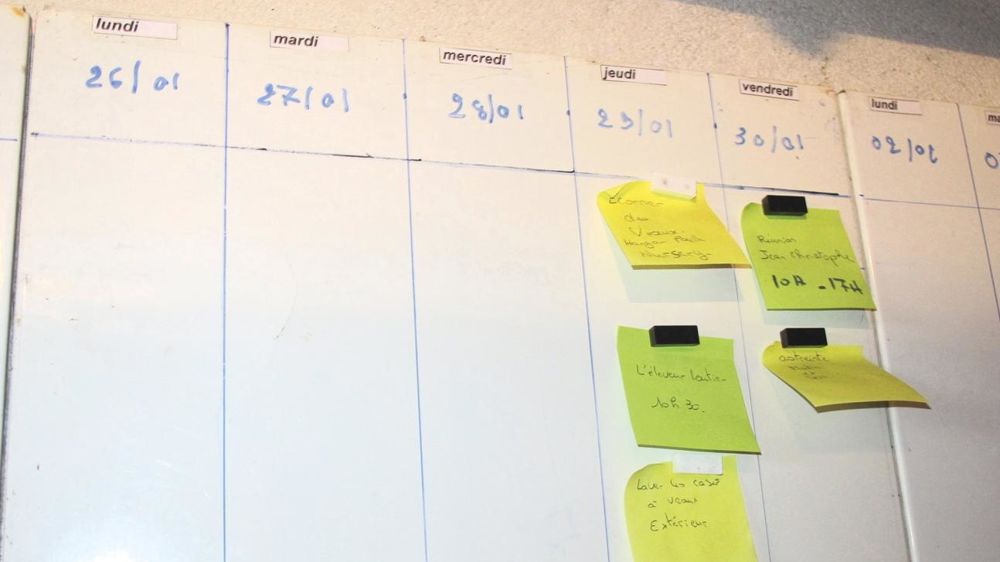

Pour ceux qui emploient des salariés, la méthode permet de clarifier les tâches, d'améliorer la sécurité et, au final, elle augmente les chances d'aboutir à un fonctionnement satisfaisant et donc durable pour les deux parties. « Une fois entré dans la démarche, on prend l'habitude de réfléchir autrement à ce que l'on fait. D'où le terme d'amélioration continue. Il est toujours possible de faire mieux. Les éleveurs qui se sont lancés se prennent au jeu. » Car les progrès sont réels. La première visite concerne souvent la traite. Mais il est aussi possible de travailler sur l'alimentation, les veaux, l'administratif... Les applications sont multiples.

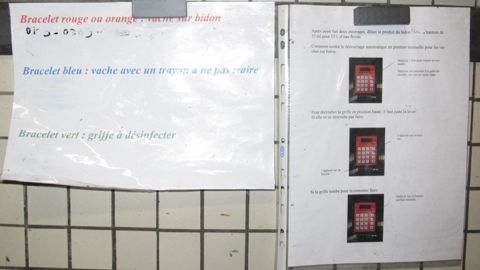

Ranger chaque chose à sa place permet bien évidemment de ne pas perdre de temps à chercher. Il est aussi plus facile de repérer quand un produit manque, et donc de le renouveler.

Noter les consignes, par exemple les rations à l'endroit où elles sont servies, permet de s'assurer que le travail est bien fait quel que soit l'intervenant et sans déranger le chef d'exploitation.

© PASCALE LE CANN

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Le bale grazing à l’essai

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Une conduite soignée des génisses pour vêler à 23,1 mois

Viande bovine : + 8 % en rayon, contre + 34 % payés aux producteurs

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs