Sélectionnée pour produire, la holstein perd en performances de reproduction. Elle est devenue plus sensible à l'état d'engraissement au vêlage et au niveau de l'alimentation apportée.

LES ÉLEVEURS LE VIVENT TOUS LES JOURS : les performances de reproduction des vaches laitières se dégradent d'année en année. Cette situation est véritablement marquante en prim'holstein. De 380 jours il y a vingt ans, son intervalle vêlage-vêlage est passé à 420 jours en 2010. La FCO a certes pu accentuer le phénomène ces dernières années, mais la tendance de fond est bien là. L'évolution est moins marquée en races normande et montbéliarde. Toutes deux flirtent aujourd'hui avec les 395 jours d'intervalle. Autre chiffre confirmant les problèmes de reproduction de la race : à la station Inra du Pin-au-Haras (Orne), 56 % des holsteins, contre 72 % des normandes, sont gestantes douze semaines après le lancement des inséminations. Ces résultats sont obtenus entre 2006 et 2010 dans le cadre d'une expérimentation sur la carrière des vaches laitières conduites en vêlages groupés.

Cycle de reproduction perturbé

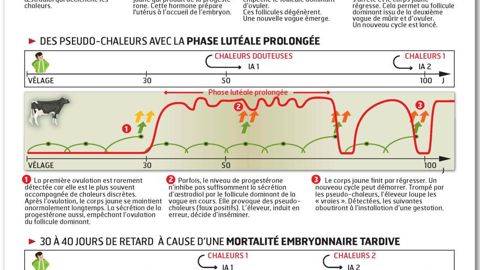

« La holstein souffre d'anomalies de cyclicité », analyse Erwan Cutullic (voir la définition d'un cycle ci-contre). En janvier 2010, il a présenté ses travaux sur les performances de reproduction. « Une holstein sur deux subit une persistance du corps jaune ou une reprise de son cycle au-delà de 50 jours après le vêlage contre 20 à 30 en théorie. » Et le jeune chercheur de préciser : « Les phases lutéales prolongées (PLP) sont devenues le problème numéro un chez la holstein. L'émergence d'un follicule provoque la sécrétion de l'hormone oestradiol, ce qui déclenche les comportements de chaleurs. Seulement, la présence du corps jaune empêche l'ovulation. Trompé par ces faux positifs, l'éleveur déclenche l'insémination alors qu'il n'y a pas d'ovulation (voir ci-contre). L'IA aboutit à un échec. »

Le suivi de normandes et de prim'holsteins qu'il a effectué au Pin-au-Haras entre 2006 et 2008 confirme cette analyse. La reprise de cyclicité des secondes s'est, en moyenne, opérée 33,5 jours après le vêlage contre 27 jours pour les normandes. Autre résultat : seulement 54 % des prim'holsteins ont développé un profil normal de cyclicité contre 79 % des normandes. 23 % ont subi une PLP (7 % chez les normandes) et 19 % ont enregistré un retard de reprise (8 % pour les normandes). « Ce problème de cyclicité est bien lié à la race holstein, affirme Erwan Cutullic.

Alors que deux niveaux d'alimentation sont distribués aux deux races, aucun effet majeur n'est observé sur la cyclicité. »

- Comment on l'explique

• Vêlage.Bien évidemment, les problèmes liés au vêlage perturbent la reprise de cyclicité.

• État d'engraissement. La mobilisation des réserves corporelles en début de lactation pilote également la cyclicité. Importante chez la holstein pour répondre à son potentiel laitier élevé, elle libère certains acides gras du tissu adipeux qui pourraient avoir un effet négatif sur la maturation des follicules pré-ovulatoires. Cette piste est étudiée par l'Inra. Ces follicules sécréteurs d'oestradiol jouent un rôle déterminant dans la reprise de la cyclicité. L'état corporel de la vache au vêlage et la perte d'état plus ou moins prononcée en début de lactation influencent cette reprise. Ils interviennent en effet sur le degré de mobilisation des réserves adipeuses. « Les holsteins avec une note d'état de 3 au vêlage et qui perdent moins d'un point d'état dans les trente premiers jours de la lactation, développent un profil de cyclicité normal », a constaté le jeune chercheur en couplant analyses de la progestérone dans le lait et notation des animaux. Sans doute bénéficient-elles d'un bilan énergétique suffisant pour mener de front production et reproduction.

« Certaines, déjà maigres au vêlage (note en dessous de 3), puisent énormément dans leurs réserves pour assurer leur production laitière. Cela se traduit par une perte de plus d'un point d'état à 30 jours et un état maigre prolongé. Ces laitières présentent souvent un retard dans la reprise de leur cyclicité. » Quant aux femelles avec une note de 3,2, elles reprennent bien leur cyclicité. Malheureusement, elles développent ensuite un corps jaune persistant, ce qui retarde le deuxième cycle ovulatoire. « Ces vaches trop grasses au vêlage ont souvent moins d'appétit en début de lactation. Leur organisme mobilise davantage les réserves pour le lait. L'ovulation intervient au moment de cette perte d'état prolongée, ce qui accroît le risque d'une phase lutéale prolongée. » Ces travaux confirment la référence obsolète d'une note de 3,5 au vêlage. Il faut viser 3 (selon la table de notation de 1984). La période de tarissement doit préparer la prim'holstein à cet impératif.

• Sélection génétique. La sélection sur le potentiel laitier a programmé l'amaigrissement des vaches. Plus il est élevé, plus l'animal maigrit. Pas étonnant donc que la prim'holstein soit en première ligne dans les problèmes de reproduction. Cette sélection poussée sur le potentiel laitier a une autre conséquence. « Elle a altéré les gènes liés à sa fertilité, ce que n'ont subi ni la normande ni la montbéliarde », indique Joëlle Dupont, de l'Inra de Tours. Les anomalies de cyclicité dont souffre la holstein compliquent la conduite des troupeaux en vêlages groupés. « Si l'éleveur y est attaché, mieux vaut privilégier des vaches à moindre potentiel laitier, conseille Erwan Cutullic. En retenant des taureaux très améliorateurs en lait, il fait le choix de femelles avec une reprise de cyclicité plus tardive. En vêlages étalés, des femelles à potentiel laitier élevé posent moins de problèmes. »

Chaleurs discrètes. Le niveau de production en cause, pas la holstein

L'acceptation du chevauchement est le signe classique de repérage des chaleurs. Mais il ne suffit plus. Il faut également observer les autres signes du comportement (voir p. 42).

- Comment on l'explique

L'une des explications touche à la production laitière. Plus elle est élevée pendant la semaine de l'ovulation, moins les vaches manifestent des comportements de chaleurs et ceci quelle que soit leur race.

Fertilité. La holstein en difficulté

Une fois les « bonnes » chaleurs détectées et les vaches inséminées, la holstein mène-t-elle sans heurts la gestation jusqu'à son terme ? La réponse est non.

- Comment on l'explique

• Mortalité embryonnaire précoce (MEP). « La race est sensible aux mortalités embryonnaires précoces. L'explication est génétique sans que l'on sache comment s'exprime cette fragilité, commente Joëlle Dupont. La qualité de l'ovocyte est-elle insuffisante ? La paroi utérine est-elle assez accueillante ? » L'essai du Pin-au-Haras montre qu'après les premières et deuxièmes IA, les MEP sont d'autant plus importantes que le régime alimentaire est drastique (voir ci-dessous). Un écart, mais moindre, est également constaté en normande. Après les trente premiers jours de lactation durant lesquels les laitières maigrissent toutes de façon génétiquement programmée, celles du lot bas continuent de maigrir au détriment de la fertilité. Plus sensible, la holstein supporte moins bien cette perte d'état prolongée.

• Mortalité embryonnaire tardive (MET). La production élevée obtenue cette fois-ci à partir d'une alimentation non restrictive pénalise la holstein. « Les animaux à fort niveau de production ont un métabolisme accéléré, en particulier en début de lactation. Le turnover hormonal est plus rapide et les tissus reproducteurs en seraient moins imprégnés. C'est l'hypothèse qu'avancent les physiologistes. De ce fait, la nidation de l'embryon s'en trouverait altérée », décrypte Luc Delaby, de l'Inra de Rennes. Là encore, plus fragile, la holstein résiste moins que la normande au Pin-au- Haras. Les holsteins du lot « haut » enregistrent un taux de MET de 30 % contre 8 % pour les normandes « hautes ». « Jusqu'à présent, les bovins laitiers dissociaient l'antagonisme qui existe entre la lactation et la reproduction dans la majorité des espèces, y compris l'espèce humaine. Cette aptitude semble un peu rompue. La mobilisation des réserves corporelles a un effet sur la cyclicité et la mortalité précoce, la production laitière sur la mortalité tardive. »

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

Le bale grazing à l’essai

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs