Les difficultés rencontrées ne sont pas une fatalité. Des leviers d'amélioration existent. À condition de bien définir au préalable ses objectifs de conduite du troupeau.

LA CONDUITE DE LA REPRODUCTION EST UNE AFFAIRE COMPLIQUÉE. Elle renvoie à l'évolution raciale, la conduite alimentaire et l'organisation de l'éleveur.

FAUT-IL ENCORE VISER UN VEAU PAR VACHE ET PAR AN ?

Cette question se pose essentiellement pour la holstein. Ses anomalies de cyclicité, sa baisse de fertilité (mortalités embryonnaires précoces plus importantes que dans les autres races), ses chaleurs plus discrètes en raison de son niveau de production élevé allongent inéluctablement son intervalle vêlage-vêlage. Il est de l'ordre de 420 jours aujourd'hui. « Si l'éleveur choisit un veau par vache par an, cela signifie obtenir une IA fécondante dans les 90 jours après le vêlage, analyse Luc Delaby, chercheur à l'Inra de Rennes. En amont, cela suppose des pratiques spécifiques. »

• Viser une note d'état de 3 au vêlage. C'est une note d'équilibre. « En appliquant directement la table de notation de 1984, avertit Yann Martinot, du Contrôle laitier de l'Orne. Il faut arrêter de surévaluer les notes de 0,5 à 1 point comme c'est le cas depuis plus de dix ans. » Au-delà de 3, les fraîches-vêlées ont moins d'appétit. Ces holsteins puisent dans leurs réserves corporelles pour compenser leur moindre ingestion. Des complications peuvent survenir au vêlage avec, ensuite, une reprise de cyclicité perturbée ou des anomalies de cyclicité (voir p. 38-39). Le même phénomène se produit pour des femelles à moins de 3 au vêlage. L'alimentation durant le tarissement et la préparation au vêlage sont donc déterminantes (voir témoignage p. 48).

• Des rations avec un rapport PDI/UFL de 100 g. L'objectif est de limiter l'expression du potentiel de production en début de lactation. L'écrêtement du pic de production permet de réduire le déficit énergétique. La holstein mobilise moins ses réserves avec, à la clé, moins d'anomalies de cyclicité et de mortalités embryonnaires.

• Tarir un mois au lieu de deux. C'est l'autre solution pour écrêter le pic de lactation. « En un mois, le tissu sécréteur de la mamelle n'a pas le temps de se renouveler complètement. Sa capacité sécrétrice est moins efficace qu'après deux mois de repos. » Le démarrage de la lactation sera plus doux au profit d'un bilan énergétique moins déficitaire. La reprise de cyclicité sera plus rapide et le taux de réussite à l'IA meilleur.

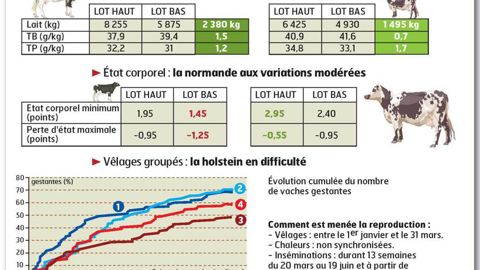

• Éviter les vêlages groupés en holstein. « En hosltein, obtenir un veau/vache/an est encore plus compliqué si l'éleveur souhaite grouper ces vêlages sur trois ou quatre mois, estime Luc Delaby. Il lui impose les contraintes maximales alors qu'elle n'est plus calibrée pour une telle conduite. » La durée de sa saison de reproduction est courte et le sera d'autant si la vache vêle tard dans la saison. Il faut donc repérer facilement les chaleurs. Or, plus le niveau de production est élevé, moins elles le sont (p. 42). À moins de réduire le lait par vache !

• Être acteur plutôt que spectateur. Prenant acte de l'évolution de la holstein, le chercheur est partisan d'un intervalle vêlage-vêlage de 400-420 jours avec des inséminations à partir de 100 jours après vêlage. La durée de lactation s'en trouve certes allongée (340 à 360 jours) mais l'animal gagne en lait. « Les besoins en énergie pour la production et la reproduction sont moins en concurrence après trois à quatre mois de lactation. » Si l'éleveur ne souhaite pas conduire des vêlages étalés pour une question d'organisation du travail ou pour mieux profiter du pâturage, une solution pourrait être la mise en place de deux saisons de vêlage, l'une au printemps, l'autre en début d'automne. « Les vaches vides, en état insuffisant ou avec un niveau de production élevé, et les génisses trop jeunes pour être inséminées peuvent alors être basculées vers l'autre lot. »

En revanche, l'objectif d'un veau par vache par an reste réaliste en races normande et montbéliarde. Leurs chaleurs se détectent mieux si la productivité laitière de l'animal n'est pas trop poussée. Autre atout : leur potentiel laitier inférieur à celui de la holstein les expose moins à l'amaigrissement programmé en début de lactation. Enfin, elles présentent moins d'anomalies de cyclicité et leur fertilité est préservée.

CERTAINS ALIMENTS AMÉLIORENT-ILS LES PERFORMANCES DE REPRODUCTION ?

• Aliments riches en oméga 3. Les concentrés contenant du tourteau de lin ou des graines de lin extrudées ont la réputation d'améliorer la fertilité. Les résultats sont contrastés et les mécanismes d'action encore mal connus. Par exemple, selon une étude française, l'enrichissement en graines de lin extrudées d'une ration de foin distribuée à des génisses prim'holsteins tendrait à augmenter la qualité des embryons. Affaire à suivre.

• Régimes riches en amidon en début de lactation. La distribution de rations riches en amidon les cinquante premiers jours de la lactation puis pauvres ensuite favorise-t-elle la reprise de cyclicité et évite-t-elle la dégradation de la fertilité ? « Ces régimes actuellement étudiés au Royaume-Uni et en Amérique du Nord ne donnent pas des résultats probants pour l'instant », répond Erwan Cutullic, chercheur spécialiste de la reproduction.

QUAND FAUT-IL INSÉMINER ?

Théoriquement, l'ovulation survient dix à douze heures après l'expression des chaleurs. En pratique, il est difficile d'utiliser ce critère pour déterminer avec précision le moment de l'ovulation. Pour éclaircir le sujet, l'UNCEIA (coopératives d'insémination et entreprises de sélection) a enquêté cent trente-cinq éleveurs.

Il en ressort que le taux de gestation maximal est observé lorsque l'insémination artificielle a lieu six à douze heures après la détection confirmée des chaleurs, tous signes confondus. Et l'UNCEIA de préciser : « Une certaine souplesse subsiste et reste compatible avec les différentes organisations de tournées des inséminateurs, affirme-t-elle. Seuls les intervalles supérieurs à vingt-quatre heures diminuent significativement le taux de gestation après la première IA. »

LA PISTE GÉNÉTIQUE PROMETTEUSE ?

• Sélection génomique. L'Inra, l'UNCEIA et l'Institut de l'élevage ont identifié des holsteins portant des gènes favorables à la fertilité. Les travaux en cours cherchent à définir leur rôle et leur influence dans la fonction de reproduction (mobilisation des réserves corporelles, qualité de l'ovocyte, etc.). De quoi alimenter à terme la sélection génomique.

• Réforme de l'Isu. Les prochaines formules de l'Isu accordent plus de poids à l'index fertilité. En attendant leur effet, il semble d'ores et déjà que la dégradation de la fertilité des animaux prim'holsteins soit stoppée. En outre, l'évolution génétique des générations de vaches les plus récentes est encourageante, au moins pour les races prim'holstein et montbéliarde, et contribue à ce redressement.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

Le bale grazing à l’essai

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs