La troisième unité de méthanisation en voie sèche de France fonctionne depuis près de deux ans en Meuse. Le Gaec du Pré Morel a mis six ans et a investi plus de deux millions d'euros aidés à 40 % pour concrétiser son projet pionnier et multidéchet.

LE POUVOIR FERTILISANT DES DIGESTATS DE MÉTHANISATION a intéressé dès 2006 Alex et David Doublet, désireux de mieux valoriser leurs 4 000 tonnes annuelles de fumier sur leur SAU. « Depuis vingt ans, nous n'achetons plus d'engrais de fond, seulement de l'azote, explique David Doublet, l'associé en charge de la méthanisation. L'apport fertilisant de nos déjections ne nous satisfaisait pas pleinement : les méthaniser en un digestat plus assimilable nous a motivés à l'origine. Avec surtout des fumiers de stabulations, la voie sèche s'imposait. » La méthanisation en voie liquide n'était pas adaptée à leurs fumiers pailleux, en raison de leur taux de matière sèche (il faut, en liquide, des biomasses à moins de 25-27 % de matière sèche) et de leur apport potentiel d'indésirables (pierres...), auxquels le procédé liquide est sensible. La méthanisation agricole était peu répandue il y a huit ans. Surtout, « seules deux installations en voie sèche existaient en France », souligne David.

« NOTRE MÉTHANISATION DOIT RESTER UN COMPLÉMENT À L'ÉLEVAGE »

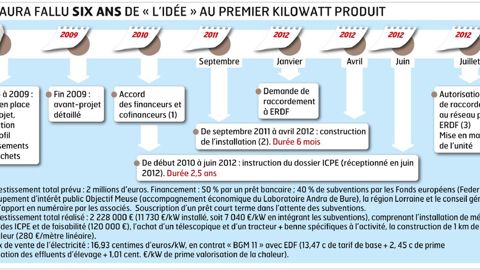

C'est notamment la visite de l'une d'elles, le Gaec du Bois Joli (Vendée), puis la proposition du syndicat mixte du Pays Barrois d'accompagner le Gaec, « à condition d'ouvrir l'installation aux matières locales méthanisables », qui orientent le projet : méthaniser en silos hermétiques tous les fumiers et autant de déchets extérieurs. Six ans d'efforts sont nécessaires pour aboutir. Incluant des boues de stations d'épuration et des déchets de cantines dans son plan d'approvisionnement, le projet relève du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) avec autorisation : c'est le niveau le plus lourd sur le plan administratif. En juillet 2012, l'installation de 190 kW de puissance électrique démarre enfin. C'est alors la troisième voie sèche en France, et la plus importante.

Pour séparer cette nouvelle activité de l'exploitation, en raison des enjeux financiers importants, les deux éleveurs ont créé une SARL spécifique. « La méthanisation est complémentaire à notre élevage et ne doit pas s'y substituer », considèrent-ils. Ils refusent de méthaniser du maïs ou de l'herbe, d'autant plus qu'ils se trouvent en déficit de fourrages (une partie des animaux reçoit une ration paille et concentrés). « Travailler uniquement avec nos fumiers aurait été plus simple, reconnaît David Doublet. Mais en été, seuls nos jeunes bovins sont à l'étable en permanence : nous produirions trop peu d'électricité pour que cela passe économiquement, vu l'investissement. »

Face à la difficulté de mobiliser les déchets locaux (car engagés dans des contrats existants), les éleveurs doivent s'approvisionner auprès de différents acteurs du déchet de Lorraine et de régions limitrophes. « Nous n'avons pas signé de contrat », précise David. La diversification des interlocuteurs contribue, certes, à sécuriser l'approvisionnement, mais elle est difficile à gérer.

« INSTALLER LA BÂCHE EST TRÈS PÉNIBLE »

« Je cherche donc à travailler davantage en local, avec plus de déchets verts et des déchets de cantines, poursuit David. Pour mettre en place la collecte en cantines, nous recherchons des solutions avec les partenaires locaux. » « Le traitement par lots des matières (procédé discontinu) en silos indépendants présente un avantage essentiel : en cas de problème dans un couloir, telle une acidose, seul un septième de l'unité est impacté. Alors qu'en voie liquide, vider le digesteur et repartir à zéro, c'est arrêter la production pendant quatre mois ! », pointe Christophe Clesse, conseiller en énergies à la chambre d'agriculture de la Meuse. La voie sèche, moins motorisée et sans pompe en fonctionnement dans les matières, est aussi plus robuste.

Revers de la médaille : en voie sèche, la manutention est importante avec des pics de travail. « Au quotidien, on surveille surtout au niveau de l'armoire électrique centrale, explique David. Le plus gros travail, c'est vider un silo tous les quinze jours, le remplir à nouveau, et surtout le fermer ! Installer la bâche de 40 mètres de long et qui pèse une tonne, est très pénible et prend une journée à trois personnes ! » C'est le point noir du système. Les associés voulaient construire des garages en béton clos, comme en Allemagne. Mais l'administration le leur a refusé, considérant qu'il y avait un risque d'explosion. Ils recherchent aujourd'hui des solutions de type arceaux de soutien de la bâche.

« LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT DOIT SE FAIRE EN MOINS DE DIX ANS »

En plus de collecter des matières, broyer les déchets verts ligneux, épandre les digestats sur l'exploitation, il faut effectuer un lourd travail administratif. « Suivis des entrées et sorties de matières, formalités vis-à-vis des services de l'État prennent beaucoup de temps », constate David. L'emploi d'un salarié dédié à la méthanisation, prévu dans le projet, s'est donc concrétisé en octobre 2013. « Entre la main-d'oeuvre, l'assurance, les frais sur les matériels roulants..., nous devons rester vigilants financièrement ! », souligne-t-il.

Ce sont 2 228 000 € qui ont été investis dans le projet, 10 % de plus que le prévisionnel établi en 2009. Car en deux ans, les travaux ayant commencé fin 2011, « les prix et la réglementation avaient évolué ». Il s'agit de tenir le temps prévu de retour sur investissement de huit ans. « Les projets de méthanisation, qui représentent un investissement de 8 000-8 500 € par kW installé en voie sèche et 7 000-7 500 € en voie liquide, doivent permettre ce retour en moins de dix ans, précise Christophe Clesse. L'idéal se situe à sept ou huit ans. » Une condition à l'accord des financeurs.

Valoriser la chaleur s'avère crucial pour la rentabilité. Sur les 0,17 €/kW auxquels la SARL vend l'électricité à EDF (par contrat sur quinze ans), un centime de prime est accordé pour la valorisation de la chaleur. « Cette prime atteint 0,04 €/kW si on valorise 70 % de la chaleur, souligne Christophe Clesse. Ici, l'installation elle-même en consomme 40 % (considérés comme non valorisés), mais les unités construites aujourd'hui parviennent à n'autoconsommer que 30, voire 20 %. » La SARL valorise sa chaleur au niveau du chauffe-eau de l'exploitation, d'aérothermes dans sa nursery, et en chauffant une douzaine de maisons du village par un réseau de chaleur d'un kilomètre de long.

Quant au digestat, il constitue un engrais complet, avec des teneurs au mètre cube de 3,5 U d'azote, 3 U de phosphore et 4,5 U de potasse. « Nous en apportons 25 t/ha sur les pâtures et 30 t/ha sur les cultures », se félicitent les éleveurs.

CATHERINE REGNARD

Les silos hermétiques où les matières produisent le biogaz. Leur structure est en béton, avec un sol isolé et chauffé. La bâche de couverture, qui descend sur les faces intérieures des murs du silo, est fixée sur le haut de ces murs par insertion dans une rainure, sans laisser passer d'air. La porte métallique, mise en place avec un engin de levage, est bordée au sol et au contact des murs d'un joint gonflé à 6 bars : il assure une fermeture hermétique.

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Le bale grazing à l’essai

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité