Eviter des vaches peu toniques au vêlage, des diarrhées sur les tout jeunes veaux et les pathologies classiques des premières semaines de lactation se joue bien avant et juste après la mise bas.

ON LE RÉPÈTE DEPUIS DES ANNÉES, MAIS ON L'OUBLIE encore trop souvent dans la pratique : le début de lactation se joue bien avant que l'animal ne vêle. Arriver avec une vache en forme le jour du vêlage, qui retrouve assez rapidement son appétit, passe par une attention toute particulière apportée au tarissement, en particulier les trois semaines avant la mise bas.

À défaut, si les taries continuent d'être le parent pauvre de votre élevage, ne vous étonnez pas de rencontrer en cascade des vaches peu toniques au vêlage et des diarrhées sur les veaux naissants. Mais aussi dans la foulée, les pathologies classiques du début de lactation : fièvres de lait, non-délivrances, déplacements de la caillette et acétonémies. Éviter ces maux passe par des pratiques balisées depuis longtemps, principalement sur la fin de gestation et les premières semaines après vêlage.

Le tarissement une période cruciale à ne pas négliger

Le B.A.-ba des pratiques

- Tarir ne doit pas rimer avec une mise à la diète totale, sous peine de détruire les précieuses papilles ruminales, qui demanderont huit semaines pour se rétablir. Il est impératif de garder du foin, pourquoi pas encore un peu de la ration de base des laitières et, bien sûr, de l'eau à disposition dans de bonnes conditions pendant les quinze premiers jours.

Pour préparer les vaches produisant encore beaucoup de lait à ce changement, il est conseillé de réduire leurs quantités de concentrés quinze jours avant.

Manipuler les animaux le jour du tarissement doit être aussi l'occasion de vérifier l'état des pattes (avec un dernier parage si besoin) et du parasitisme.

- Reposer les animaux pendant cinq semaines (trois semaines pour un tarissement court mené sur six semaines) en les logeant dans de bonnes conditions, de l'eau à leur disposition et un régime alimentaire ni trop pauvre ni trop riche. Viser 0,70 à 0,75 UFL et 75 à 80 PDI/kg de MS.

Une pâture de juin, un foin correct et un ensilage d'herbe de deuxième coupe peuvent très bien convenir. Cette ration doit être distribuée à volonté, avec du sel à disposition et un apport régulier (100 g/j) de minéral « spécial taries » respectant leurs besoins particuliers en phosphore et calcium. La prévention de la fièvre vitulaire passe par là. La santé du veau et la qualité du colostrum dépendent aussi de ces apports d'oligo-éléments. Si vous choisissez le seau pour apporter ces minéraux et oligo-éléments plutôt qu'une distribution quotidienne ou la pose d'un bolus, gare à la consommation qui peut être insuffisante.

- Préparer le rumen à la future lactation. Tout d'abord, en préservant au maximum le volume et la motricité de la panse. C'est autant de capacité d'ingestion que la fraîche vêlée n'aura pas à regagner ou qu'elle retrouvera plus vite, limitant notamment les risques de déplacements de caillette.

Cela passe par la distribution d'une ration d'une bonne qualité hygiénique, appétente et suffisamment fibreuse.

Cette phase a aussi pour but de rebooster le développement des papilles ruminales et de la flore amylolytique pour amplifier l'absorption de la future ration de production. D'où un apport énergétique plus conséquent. Trois semaines avant le vêlage sont nécessaires pour cela avec une ration couvrant 10 kg de lait et visant 0,85 UFL et 85 de PDI/kg de MS.

Cette préparation au vêlage peut se mener avec, en plus d'un foin appétent et assez fibreux à volonté, 2,5 kg de céréales et 0,5 kg de tourteaux. En régime maïs-foin classique, cette relance des papilles peut s'opérer sans concentré énergétique mais avec, en plus, du foin à volonté, au moins 15 kg brut d'ensilage maïs et 1 kg de tourteaux pour digérer ce maïs. Pendant cette phase, continuer sur la base initiale de 100 g de minéral « spécial taries » tout simplement. Raisonner le Baca (bilan cation-anion) n'est justifié que dans les situations à risques et particulièrement dans les régimes à base d'herbe.

Reposer puis préparer les taries implique de conduire deux lots… un choix parfois compliqué mais le jeu en vaut la chandelle. Ainsi, au pâturage, essayer de ramener les taries en préparation à proximité des bâtiments. Il sera plus aisé de contrôler l'ingestion et la qualité de l'herbe et de distribuer, si besoin, un fourrage grossier ou des ensilages en période de transition. Mais aussi d'apporter le concentré, les minéraux et en particulier du chlorure de magnésium. Soutenir l'apport de magnésium à l'approche du vêlage est important. Il permet de limiter les effets négatifs d'un excès de potassium. Il favorise aussi l'absorption de la vitamine D qui, elle-même, intervient dans la mobilisation du calcium, limitant les risques de fièvre de lait.

Dans tous les cas, il est impératif que la vache ne perde pas d'état en fin de tarissement, au risque de répercussions sur la vigueur et la santé du veau et d'une dépréciation de l'ingestion avec de forts risques d'acétonémie. Pas de rupture alimentaire non plus le jour du vêlage. La vache doit avoir de l'eau, du sel et une ration conséquente pour animaux en lactation à sa disposition. Objectif : relancer immédiatement l'activité du rumen. À défaut, les répercussions sur l'ingestion du début de lactation peuvent être catastrophiques et durables. Gare donc aux box de vêlage mal adaptés.

Comment gérer les situations les plus à risques

- Les vaches grasses en début de tarissement

Sont concernées les vaches à 3,75 ou plus en note d'état en prim'holstein (4,25 en montbéliarde) pour lesquelles les risques de fièvre de lait et surtout d'acétonémie sont au maximum. Elles doivent impérativement faire l'objet d'une préparation pendant trois semaines.

Dans ces conditions, pour éviter qu'elles n'engraissent plus, inutile de jouer sur le niveau énergétique de la ration. En revanche, on peut envisager de raccourcir le tarissement à six semaines (avec trois semaines de repos), seulement selon le niveau de cellules et l'état sanitaire du pis. En tarissant plus court, on évite aussi que les papilles du rumen ne se résorbent trop.

Dans un second temps, jouer sur le Baca en apportant du chlorure de magnésium pendant les trois semaines de préparation. Le pouvoir acidogène de l'anion-chlore fera baisser le Baca, comme c'est recherché sur des taries.

Des apports nutritionnels spécifiques (monopropylène glycol, méthionine, vitamines B12 et D3) peuvent aussi être envisagés au cas par cas avec votre vétérinaire.

- Les fourrages déséquilibrés par rapport aux besoins des taries

- Le pâturage d'automne combine le risque d'excès de potassium et d'azote mais aussi d'excès de calcium avec des prairies riches en trèfle. Un vrai casse-tête pour des vaches en préparation (pas en phase de repos), avec des risques de fièvre vitulaire, non-délivrance et manque de vitalité des veaux. Éviter ces maux passe par une stimulation du volume de la panse, en mettant un foin appétent à disposition avec un renfort énergétique, par exemple sous la forme de céréales. Apporter du chlorure de magnésium avec cette céréale est idéal pour rééquilibrer le rapport potassium/magnésium et ainsi réguler le flux de potassium dans l'organisme.

Des mesures réalisées par le contrôle laitier du Puy-de- Dôme montrent que certains ensilages d'herbe de printemps peuvent avoir des teneurs en potassium très élevées (de 12 à 32 g/kg de MS). Dans ce cas, ils posent la même problématique qu'un pâturage d'automne à des taries en préparation au vêlage conduites en stabulation.

- Les rations tout maïs créent des risques d'excès d'énergie et d'engraissement trop important. Et cela d'autant que les taries restent dans le troupeau des laitières ou sont réintroduites trop tôt. Seule solution : le rationner et réintroduire d'autres fourrages moins riches de type foin, ensilage d'herbe, voire bonne paille.

- Absence de lot de préparation : mieux vaut éviter cette situation à haut risque sur des VHP. En revanche, elle peut se gérer sur un troupeau jusqu'à 6 500 kg de lait. C'est possible sous réserve d'avoir obligatoirement une phase de repos bien menée avec une ration hygiénique couvrant 5 à 6 kg de lait, sans déséquilibre (potassium, azote, énergie). On peut alors jouer sur la date d'introduction, dans le troupeau, des laitières par rapport à la date de vêlage présumée, en visant au maximum 20 jours et au minimum 10 jours. Les éventuelles difficultés de vêlage ou de cas de fièvre de lait rencontrés sont alors des bons témoins pour juger de la pertinence de ce choix.

Quels critères principaux d'alerte à votre disposition

- L'état d'engraissement : l'objectif est d'arriver au tarissement avec des vaches ni trop grasses ni trop maigres (note d'état entre 3 et 3,5 en prim'holstein, 3,5 et 4 en montbéliarde) et de les maintenir ainsi sur tout le tarissement en acceptant de gagner, au plus, 0,5 point de note d'état.

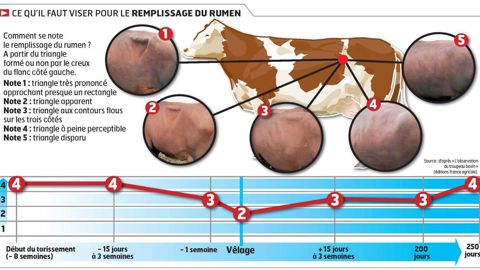

- Le remplissage du rumen : ce critère permet d'apprécier si on distribue vraiment la ration des taries à volonté et si elle est suffisamment appétente pour maintenir le niveau d'ingestion à son maximum. Sur le même principe que l'état d'engraissement, on lui attribue des notes de 1 à 5 (voir page précédente). L'objectif est d'arriver à un 4 en début de tarissement et à le conserver jusqu'à quinze jours du vêlage. La diminution doit alors être très lente jusqu'au vêlage sans descendre sous 2. Une ration alliant un foin appétent pour le volume et un apport d'énergie suffisant pour le développement des papilles permet de conserver un remplissage satisfaisant avant vêlage… et qui ne demandera qu'à remonter rapidement. Idéalement, on doit viser une note de 3, quinze jours à trois semaines après la mise bas.

Les premières semaines de la lactation

Le B.A.-ba des pratiques

- Maximiser l'ingestion en mettant à disposition le meilleur fourrage disponible avec une densité énergétique approchant 0,9 UFL/kg de matière sèche et une valeur d'encombrement autour de 1.

- Sécuriser le rumen en fibre : Il est important de garder 3 kg de foin fibreux appétent par vache laitière et par jour. Favoriser la prise de ce fourrage grossier. Pour être efficace au niveau du rumen, ce matelas fibreux doit être ingéré une heure avant les concentrés. Des alternatives à cette pratique idéale offrent les mêmes garanties. Ainsi, l'apport de luzerne à brins longs ou de foin coupé. Une dernière solution : utiliser une bonne paille. Mais son efficacité devra être jugée avec une extrême vigilance.

- Synchroniser les apports d'énergie et d'azote en adaptant des vitesses de dégradation complémentaires et maintenir ainsi une flore ruminale la plus régulière possible sur la journée. En complément du triticale, de l'orge et du blé, des sources énergétiques à dégradation plus lente, comme le maïs grain, le maïs épis ou la pulpe de betterave déshydratée, sont conseillées. Gare au niveau de PDI de zéro à trois semaines, le temps que le rumen retrouve un fort niveau d'ingestion. Dans une ration traditionnelle, on travaille avec un rapport PDI/UFL de 100. En début de lactation, mieux vaut viser 110 à 120 pour favoriser l'ingestion et indirectement une bonne mobilisation des réserves corporelles.

- Veiller aux détails qui n'en sont pas, comme l'apport régulier de sel ou un abreuvement abondant. Tout cela ne vaut que si les vaches sont dans de bonnes conditions. Le confort animal et l'absence de stress jouent un rôle crucial dans la recherche du cercle vertueux après vêlage d'une vache en forme, qui maigrit seulement un peu mais mange bien, retrouvant vite son appétit. Attention donc aux bétons glissants, aux accès à l'auge difficile, aux densités d'animaux trop élevées, aux passages de racleurs trop rapprochés, aux logettes inconfortables peu fréquentées, aux dépens des temps de repos et de rumination. Tout cela joue sur l'ingestion.

Comment gérer les situations les plus à risques

- Des fourrages de qualité médiocre : les fourrages à moins de 0,7 UFL/kg de matière sèche, plus de 1,2 en unité d'encombrement ou avec une matière sèche insuffisante doivent être rationnés. Il s'agira aussi d'augmenter la densité énergétique de la ration avec des concentrés différents, pour varier les profils fermentaires. Associer par exemple un tiers de céréales à paille, un tiers de maïs grain et un tiers de pulpe avec des vitesses de dégradation différentes est un bon compromis pour doper la ration en énergie, tout en limitant les risques d'acidose.

- Les vaches grasses au vêlage : leur réserver les meilleurs fourrages bien équilibrés en énergie/azote et fibre. Ensuite, deux options sont possibles : apporter du monopropylène glycol ou des protéines nobles, sources de PDIA et d'acides aminés glucoformateurs. L'objectif est d'amener de l'énergie sous une forme qui évite la fabrication de corps cétoniques et permettre une bonne fonte des réserves corporelles.

- Les régimes acidogènes : en diminuant l'énergie de la ration valorisée par la vache, l'acidose augmente la mobilisation des réserves corporelles et, avec elle, les risques d'acétonémie. Il convient donc de la prévenir et de la corriger, tout en sachant que le risque est particulier en début de lactation. C'est la faute à une capacité d'ingestion qui n'est pas encore maximale, une flore ruminale pas encore en régime de croisière et des quantités de concentrés en augmentation. Il est donc conseillé de faire deux fois plus attention, à cette période, aux apports d'énergie trop fermentescible.

Quels critères principaux d'alerte à votre disposition

- L'état d'engraissement : la perte d'état entre zéro et trente jours est un bon indicateur du risque d'acétonémie. On peut se satisfaire d'une baisse de 1 point, pas plus. Attention au-delà de 1,5 point.

- Les taux : une ration équilibrée en énergie, azote et fibre conduit le plus souvent à un écart entre les taux autour de huit points. Des rations peu efficaces se traduisent par des écarts supérieurs à douze points exprimés par plus de 30 % des animaux.

Des TP faibles, inférieurs à 28 g/kg en prim'holstein (29,5 en montbéliarde), signent souvent un déficit énergétique trop prononcé en début de lactation avec, pour corollaire, des difficultés de reproduction. A contrario, des TB extrêmement hauts (supérieurs à 45 g/kg) sont le signe de VL qui mobilisent trop leurs réserves avec, à la clé, des risques d'acétonémie. Si moins de 20 % des animaux présentent ces deux critères anormaux, focalisez-vous sur les individus. À plus de 30 %, il convient de reprendre l'ensemble des pratiques de rationnement pour diminuer le nombre d'animaux à risque.

PAR JEAN-MICHEL VOCORET AVEC PATRICE DUBOIS (CONTRÔLE LAITIER DU RHÔNE), PHILIPPE ANDRAUD (CONTRÔLE LAITIER DU PUY-DE-DÔME) ET PERRINE TRUCHON (CAIAC)

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

Le bale grazing à l’essai

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité