Une conception réfléchie du logement, couplée à des pratiques rigoureuses, permet d'assurer le renouvellement de ce troupeau de 110 vaches.

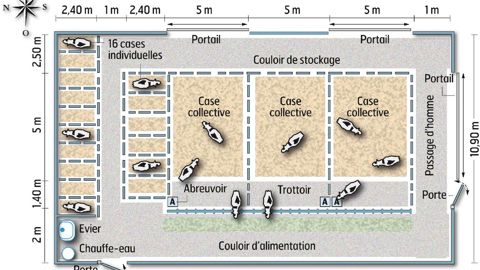

TRÈS EXIGEANT SUR L'ÉLEVAGE DES GÉNISSES, Samuel Guillet a imaginé et construit un bâtiment spécifique. Il a prévu seize cases individuelles jusqu'au sevrage à six semaines, et trois cases collectives de huit places.

« Le sevrage précoce permet de gagner du temps et de l'argent sans pénaliser la croissance », justifie l'éleveur. Ses génisses ne consomment que 150 l de lait et elles vêlent en moyenne à 25-26 mois. Pour que le système fonctionne, il est impératif que chaque veau consomme ce qui lui est donné. D'où l'intérêt des cases individuelles pendant toute la phase lactée.

Les veaux reçoivent le colostrum de leur mère les quatre premiers jours. Ils passent ensuite à la poudre de lait à raison de 2 l matin et soir jusqu'à sept jours, puis 2,5 l le matin et 2 l le soir pendant la deuxième semaine, avant de monter à 3 l par jour en une fois jusqu'à la cinquième semaine. Le volume de buvée est ensuite progressivement réduit pour tomber à zéro à la fin de la sixième semaine. Les veaux consomment aussi un aliment lacté en granulés (100 g/jour la première semaine à 800 g à la fin), un peu d'aliment floconné et du foin à disposition.

« JUSQU'À CINQ MOIS DANS LA NURSERY »

Pour respecter ce programme, l'éleveur a construit sa nursery à proximité de la salle de traite. « J'adapte l'alimentation en fonction du comportement des veaux, explique Samuel. Certains boudent le lait en poudre, ou le concentré.»

Les veaux sont déjà assez forts lorsqu'ils arrivent en cases collectives. Ils risquent moins de souffrir de la concurrence. « Je les tonds quand ils rejoignent ces cases. Ils sèchent plus vite et n'ont pas froid quand ils transpirent », précise Samuel Guillet. Ils y restent en moyenne jusqu'à cinq mois. « Concrètement, c'est l'arrivée des plus jeunes qui pousse les grands hors du bâtiment. »

La nursery est construite en bois. Ce matériau a l'avantage d'être chaud et les éleveurs ont fait des économies en le posant eux-mêmes. Mais le bois a travaillé et n'est plus clos. Cela provoque des entrées d'air parasites défavorables aux veaux.

Sur les côtés est et sud et dans la toiture, des panneaux translucides laissent entrer la lumière. Les éleveurs ouvrent le portail de la façade quand il fait beau, là encore pour profiter de l'air et de la lumière. Mais ils ferment l'accès aux chiens par un grillage, car ces animaux véhiculent des maladies comme la néosporose.

La faîtière est ouverte sur 2 m par travée, un peu moins au-dessus des petits. « Ouvrir sur toute la longueur aurait provoqué des sorties d'air excessives par rapport aux besoins », précise Benoît Michenot, du GDS. Il a conseillé les éleveurs pour le montage de ce projet. Il précise que dans l'idéal, il aurait fallu séparer les jeunes des cases collectives, mais il est tojours possible de construire une cloison.

« L'AUTOCONSTRUCTION A RÉDUIT LA FACTURE »

Un espace de préparation de la buvée, avec évier et chauffe-eau, a été aménagé à côté des cases individuelles. Compte tenu de la consommation faible de lait, l'humidité dégagée lors de la préparation et du nettoyage reste limitée.

La paille est entreposée dans un couloir auprès des cases collectives. « Le paillage est manuel mais facile, et surtout, il produit beaucoup moins de poussière qu'une pailleuse. »

La hauteur est de 4,25 m au faîtage et 2,95 m sur les côtés. Les abreuvoirs sont disposés près du cornadis. Le nettoyage des cases individuelles est moins mécanisable, mais les niches sont démontables. L'éleveur nettoie les parois et les caillebotis à l'extérieur à l'aide d'un nettoyeur à haute pression.

Au total, l'investissement se monte à 35 000 €, soit 875 €/place. C'est peu. L'autoconstruction a permis de réduire la facture. Et les éleveurs ont trouvé de bonnes affaires pour acheter des matériaux neufs mais bradés. « J'ai choisi ce type de logement spécifique des jeunes parce que je ne veux pas avoir de soucis avec le renouvellement », explique Samuel Guillet. Avant, les veaux étaient élevés dans des igloos sous un hangar. Mais ils étaient mal orientés et ils ne fonctionnaient pas bien. La nursery, elle, a pu être correctement disposée.

Les volumes et l'isolation permettent de maintenir une température adaptée.

Samuel a également pensé à se ménager des conditions de travail correctes dès la conception. Les ouvertures et jeux de barrières facilitent la mécanisation des tâches.

La nursery actuelle est mise en service depuis l'automne 2012, mais quelques ajustements restent à réaliser. Les éleveurs n'ont pas terminé de poser l'isolation sous le toit. Elle s'impose, surtout pour l'été. Et ils ont entrepris de fixer des panneaux de particules de bois (OBS) sur le bardage à la hauteur des veaux pour empêcher les entrées d'air à ce niveau.

Les problèmes sanitaires sont rares. La cryptosporidiose a été présente. Les veaux sont systématiquement traités en préventif durant la première semaine. Il n'y a eu aucune perte depuis l'entrée dans la nursery. « Quand les veaux débutent bien, sans problèmes pulmonaires, ils sont beaucoup plus résistants ensuite, même à l'âge adulte », estime Samuel.

PASCALE LE CANN

Les veaux mâles sont logés en igloos jusqu'à leur départ à 2-3 semaines. Une option économique qui permet aussi de réserver les places en nursery pour les femelles et d'éviter l'entrée de personnes extérieures à l'élevage dans cet espace.

Les veaux restent en cases individuelles jusqu'au sevrage à six semaines. Leur ingestion alimentaire est ainsi plus facile à contrôler.

Les abreuvoirs sont disposés auprès du cornadis afin d'éviter de souiller la litière. Un caillebotis est posé dessous, mais Samuel n'est pas vraiment satisfait. Il doit régulièrement nettoyer car les espaces se bouchent avec la paille.

Le sevrage précoce implique beaucoup de rigueur dans les quantités distribuées. Samuel utilise toujours des récipients doseurs lorsqu'il prépare les rations.

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Le bale grazing à l’essai

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité