C'est un savant équilibre entre les acides de la digestion, que le nutritionniste peut orienter et tamponner, et leur vitesse d'absorption par la paroi du rumen. Un jeu complexe et passionnant avec ses repères et ses outils.

L'ACIDOSE EST LE RÉSULTAT D'UNE PRODUCTION D'ACIDES trop importante dans le rumen à la suite d'un déséquilibre des fermentations lié à l'alimentation. Il y a l'acidose clinique avec des symptômes très aigus, allant jusqu'à la mort de l'animal. C'est l'accident typique de la vache qui a mis la tête dans le seau d'aliment. Avec l'acidose subclinique, les signes visuels sont plus difficiles à distinguer et parfois non spécifiques, comme la fourbure ou la chute de la production laitière et du TB. C'est toujours la conséquence d'un excès d'acides dans le rumen, que l'on peut caractériser par un pH inférieur à 6,2, en moyenne sur la journée, ou un pH qui reste inférieur à 6 pendant plus de quatre heures, car il varie en fonction des prises alimentaires.

DES COÛTS DIRECTS OU INDIRECTS COLOSSAUX

« Cette acidose subclinique, difficile à repérer, est responsable d'une baisse de la digestibilité de la ration de 10 %, soit un coût de 10 €/1 000 l, autrement dit 3 500 €/an pour une ferme laitière moyenne produisant 350 000 l », insiste Yann Martinot, directeur technique d'Orne Conseil Élevage.

Deux raisons à cette dégradation de la digestibilité : d'abord l'accélération du transit qui diminue l'assimilation des fibres ; ensuite la kératinisation des papilles du rumen (ou parakératose). Ces papilles ont pour fonction d'absorber les acides produits par la digestion. C'est l'une des formes de la valorisation de l'énergie de la ration. En baignant dans un milieu excessivement acide, elles se durcissent et deviennent moins perméables pour absorber les acides. « Ces papilles altérées donnent un aspect noir à la paroi du rumen. Cela se distingue très bien à l'abattoir sur une proportion importante de vaches laitières : 10 % et plus », estime Yann Martinot. L'acidose subclinique est aussi responsable d'une multitude de problèmes sanitaires : des fourbures, des abcès hépatiques, liés aux toxines bactériennes qui passent dans le sang, mais aussi des mammites et des métrites liées à une déficience immunitaire et/ou à une production d'histamine qui vient perturber la circulation sanguine. Les cas les plus extrêmes peuvent entraîner des perforations du rumen ou le syndrome de la veine cave avec une hémorragie pulmonaire.

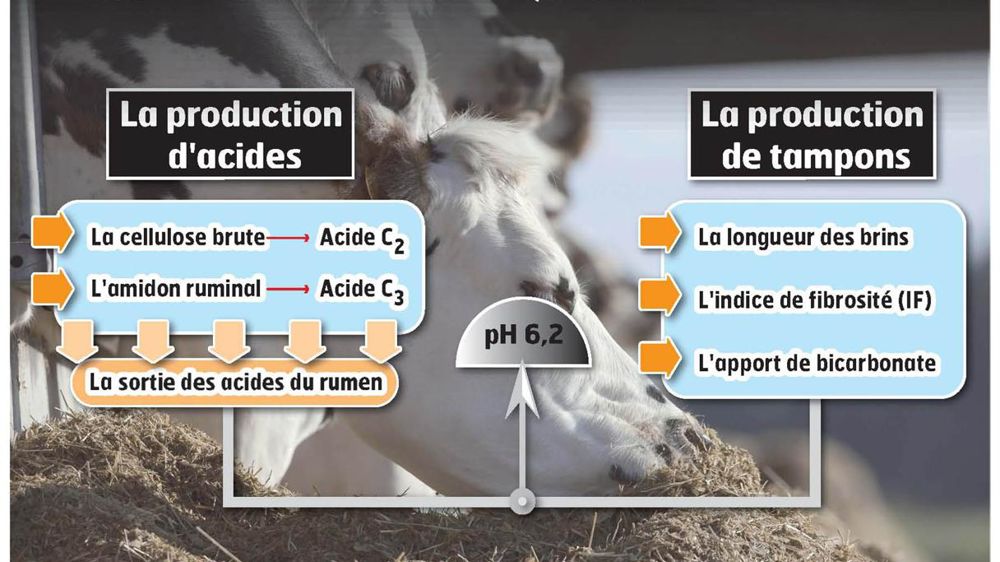

Comment évaluer le potentiel acidogène d'une ration ? « Gérer l'acidose, c'est gérer un équilibre entre la production d'acides dans la panse, la production de tampon via la salive et l'évacuation de ces acides à travers les papilles du rumen. Il faut donc s'intéresser aux trois dimensions d'une ration : son aspect physique, sa composition chimique et sa cinétique, c'est-à-dire la vitesse de dégradation dans le rumen », explique Yann Martinot.

MAXIMISER LA PRODUCTION DE SUBSTANCES TAMPON

La qualité physique se définit comme l'aptitude de la ration à faire ruminer, donc à produire de la salive. « 200 l/j de salive, c'est équivalent à 2-2,5 kg de bicarbonate. L'objectif est que la présentation physique de la ration permette cette salivation qui s'opposera à la baisse du pH lié à la production d'acides. »

Comment faire sur le terrain ? Le tamis à l'auge reste une bonne méthode d'évaluation de la longueur des brins dans la ration. La grille de 20 mm doit retenir entre 5 et 10 % de la ration et 50 % minimum dans la grille de 8 mm.

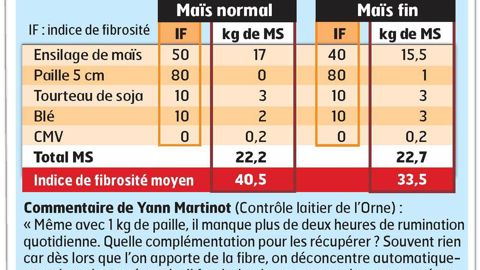

Les techniciens du contrôle laitier utilisent parfois un autre critère intéressant : l'indice de fibrosité (IF) de l'aliment. Sous forme de table, il définit pour chaque ingrédient le temps d'ingestion et de rumination (en minutes) d'1 kg de MS ingérée. L'objectif est d'obtenir 40 min/kg de MS ingérée, sachant que l'indice de fibrosité d'un maïs est de 50, celui d'un ensilage d'herbe de 60 et les concentrés sont à 10. « Dans les rations à dominante maïs, c'est bien l'indice de fibrosité de ce fourrage qui est déterminant pour faire ruminer (voir encadré page suivante). J'insiste donc pour des coupes d'ensilage assez longues, entre 12 et 18 mm, selon le mode de reprise de l'ensilage (fraise, type de vis de la mélangeuse, niveau de concentré dans la ration, etc.). Ensuite, tout déficit probable de rumination est compensé par du bicarbonate à raison de 50 g/min en dessous du repère des 40 min de rumination par kilo de MS, donc rarement moins de 200 g/VL par jour. » Mais le bicarbonate peut-il tout résoudre ? Évidemment non. « On estime que l'acidose n'est liée que pour un tiers à la fibrosité, c'est-à-dire au pouvoir des substances tampon. D'ailleurs, une vache qui rumine peut très bien être en acidose. »

MAÎTRISER LA PRODUCTION D'ACIDES

« L'essentiel réside dans la maîtrise des fermentations chimiques dans le rumen, donc dans la production d'acides », insiste Yann Martinot. Schématiquement, retenons que la digestion d'un ruminant produit de l'acide acétique (C2), lié à la dégradation des fibres et de l'acide propionique (C3), lié à la dégradation de l'amidon. L'objectif du nutritionniste sera de jouer sur la quantité totale d'acides produite et d'orienter les fermentations pour avoir un rapport C2/C3 équilibré. « On considère que ce rapport doit être supérieur à 2,6 pour obtenir un pH supérieur à 6,2 », explique Yann Martinot. Cette dimension chimique est le coeur de la ration. Maîtriser le C2 lié à la digestion des fibres, c'est assurer une teneur minimale en cellulose (18 %) et NDF = parois cellulaires (35 %). Contrôler le C3, c'est maîtriser l'amidon de la ration (25 % maximum) et, mieux encore, la proportion qui sera dégradée dans la panse, soit un maximum de 20 % d'amidon ruminal. Les tables Inra indiquent le niveau de dégradation dans le rumen (DT) des différents amidons, donc leur potentiel acidogène : celui d'un blé est de 94 %, celui d'un maïs grain seulement de 60 %. Mais toute la difficulté est d'évaluer le type d'amidon contenu dans un ensilage de maïs. « Un ensilage récolté à 30 % de MS avec des grains éclatés aura un amidon à 95 % de DT, un autre récolté à 38 % de MS avec des grains peu éclatés sera à 60 % de DT. C'est la raison pour laquelle je conseille aux éleveurs de viser un ensilage de maïs à 35 % de MS, de façon à obtenir un fourrage moinsacidogène, donc plus facile à complémenter. D'où l'importance de l'analyse des fourrages qui guidera la complémentation. Avec un ensilage de maïs sec et des grains mûrs, je vais pouvoir complémenter avec du blé. À l'inverse, sur un maïs pauvre en matière sèche, je travaillerai avec du maïs grain plus riche en amidon by-pass. Si le niveau de cellulose est insuffisant, j'ajoute du foin ou de la paille pour rééquilibrer la production de C2. C'est d'autant plus important pour les gros niveaux d'ingestion (supérieur à 22 kg de MS par jour). Dans ce cas, la quantité d'acides produite est telle qu'il faut être très rigoureux sur le rapport C2/C3. »

On en revient à un conseil classique avec les ensilages, surtout ceux pauvres en cellulose (moins de 190 g) et riches en amidon (plus de 300 g), l'association d'un fourrage riche en cellulose s'impose : ensilage d'herbe, enrubanné, méteil jeune, etc. Et la quantité de concentré ne doit pas dépasser 40 % de la ration.

FAVORISER LA CINÉTIQUE DANS LA PANSE

Le pH du rumen chute brutalement après chaque repas avant de remonter lentement. D'où l'intérêt d'une répartition la plus régulière possible des prises alimentaires et surtout du concentré. La ration de base doit être proposée à volonté et en permanence, tout en veillant sur la MS ingérée totale. Quant au concentré, chaque apport ne devrait pas dépasser plus de 2 kg. Cette régularité évitera les pics de production d'acides très dommageables pour la flore du rumen. Il est également important de prévenir le tri des vaches à l'auge. Pour cela, la MS d'une ration complète ne devrait pas être supérieure à 50 %. Attention également au tri induit par l'apport d'une fibre de mauvaise qualité ou trop longue. Dans le cas contraire, rajouter jusqu'à 5 l d'eau par vache. Toujours sur cette notion de cinétique alimentaire, il est primordial que les acides produits soient rapidement évacués. C'est le rôle des papilles du rumen qu'il faut chercher à développer. D'abord avec une alimentation raisonnée des vaches taries. « Un tarissement long, exclusivement à base de foin, aboutit à une réduction de la surface des papilles jusqu'à 80 %. Il faudra plus de deux mois pour les reconstituer avec le risque d'apporter de grandes quantités de concentré dans un rumen incapable d'évacuer les acides produits. Nous préconisons donc un tarissement court (42 jours), avec un régime assez riche en énergie pour stimuler les papilles et qui ne néglige pas la transition alimentaire avant vêlage. »

Enfin, le bilan électrolytique alimentaire de la ration (le BEA équivalent de la Baca) qui mesure l'équilibre entre les cations – potassium (K+) et sodium (Na+) – et l'anion – chlore (Cl–) – prévient le risque d'acidose métabolique. C'est une baisse du pH sanguin qui peut être la conséquence d'une acidose ruminale. Pour cela, la BEA de la ration doit être au minimum entre 200 et 250 meq/kg MS pour une vache en lactation. Dans le cas contraire, on complète avec du bicarbonate qui a une BEA de plus de 10 000.

DOMINIQUE GRÉMY AVEC YANN MARTINOT, HELIAN VALDEAVERO, BENOÎT VERRIELE

Avec des maïs pauvres en cellulose et riches en amidon, l'association d'un fourrage riche en cellulose de type ensilage d'herbe ou de méteil peut s'imposer. © CLAUDIUS THIRIET

« Nos vaches produisent en moyenne 16 200 kg de lait »

Les refus de dossiers de financement se multiplient dans les concessions agricoles

Viande bovine : + 8 % en rayon, contre + 34 % payés aux producteurs

Le drenchage, la solution pour réactiver le rumen

Le lait sur le marché Spot ne vaut presque plus rien

Les systèmes robot de traite redeviennent plus compétitifs que les salles de traite

« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

L’huile de palme est à manier avec précaution

Économie, travail, environnement : « S’installer en lait 100 % herbe, mon triplé gagnant »