La filière laitière tire la sonnette d'alarme. Aucune région n'est épargnée par la hausse des concentrations cellulaires ces dernières années. C'est ce que montre son étude.

HARO SUR LES CELLULES ! C'est ainsi que l'on peut résumer l'état d'esprit qui règne dans les régions, à l'Institut de l'élevage et à Paris au niveau des trois familles de l'interprofession laitière. Face à la dégradation des résultats cellulaires, l'Institut de l'élevage (Idele) et le Cniel se sont retroussé les manches pour en mesurer véritablement l'ampleur. Les deux partenaires se sont penchés sur les comptages cellulaires des vaches au contrôle laitier (comptages cellulaires individuels) enregistrés de 2000 à 2011. Ils en ont publié les résultats l'an passé. Que constatent-ils ? « L'année 2005 marque un coup d'arrêt à la diminution régulière des concentrations cellulaires. À partir de là, la situation se dégrade, avec une stabilisation ces dernières années mais au-delà du niveau de 2000. » L'analyse s'appuyant sur les laits des vaches contrôlées et non des tanks, on pouvait espérer ne pas retrouver ces résultats sur les livraisons aux laiteries, après le tri du lait par les éleveurs. Eh bien non ! Les concentrations cellulaires françaises de 1994 à 2010 confirment l'amélioration progressive jusqu'en 2005, puis un rebond à la hausse et une stabilisation. « Toutes les régions sont concernées par cette évolution, même celles très à la pointe sur ce sujet, comme la Franche-Comté ou la Bretagne », indique Philippe Roussel, le « Monsieur cellules et mammites » de l'Institut de l'élevage. L'étude ne mentionne pas le positionnement de chaque région. « Là n'est pas l'essentiel, indique Nadine Ballot, en charge de ce dossier au Cniel. Quelle que soit leur situation initiale, elles sont toutes confrontées à une aggravation de leurs taux cellulaires. »

UN PLAN NATIONAL LANCÉ EN AVRIL

La filière laitière et les partenaires que sont l'Institut de l'élevage, les GDS, les vétérinaires, les contrôles laitiers, etc. sont actuellement autour de la table pour définir un plan d'actions articulé autour de la formation et de l'information des éleveurs. Des outils pour la prévention et le soin des mammites seront également proposés aux intervenants. Ce plan sera national et devrait être lancé en avril. « Il faut remobiliser tous les acteurs autour de cette thématique, insiste Nadine Ballot. Le dernier plan d'envergure, "Top lait", date de vingt ans. »

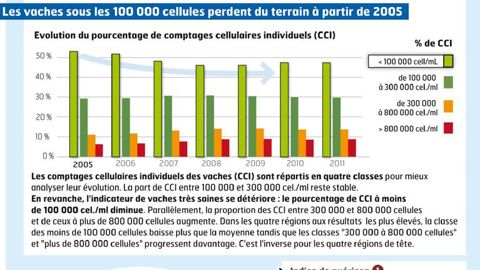

L'étude va au-delà de ce simple constat. Elle met en évidence le recul du nombre de vaches à moins de 100 000 cellules/ml au profit d'une hausse de celles à plus de 300 000 cellules/ml (voir ci-contre). De même, durant la période de tarissement, elle montre une baisse d'efficacité de la prévention et du taux de guérison des mammites. L'observation est plus mitigée pour la maîtrise des infections en lactation.

RENFORCER LA PRÉVENTION ET MIEUX CIBLER LES TRAITEMENTS

« Les régions avec les comptages cellulaires les plus élevés voient les indices qui mesurent ces éléments se détériorer davantage que la moyenne française. À l'inverse, dans les régions de tête, ils se dégradent moins », détaille Philippe Roussel.

Parallèlement, voit-on une explosion des mammites cliniques, facilement identifiables ? « Le nombre déclaré dans les bases de données est multiplié par quatre, répond-il, mais on ne peut dire si réellement il augmente. Les enregistrements systématiques ont démarré officiellement en 2008. » Une chose est sûre, les mammites cliniques sont nettement plus fréquentes en hiver qu'en été.

« Si l'on veut améliorer la situation, il faut revoir les pratiques d'hygiène à la traite, les techniques de soin au tarissement et mieux repérer les vaches susceptibles d'être réformées, estime Philippe Roussel. Il ne s'agit pas de remettre en cause les techniques et les traitements antibiotiques existants, mais de mieux les cibler et les adapter à la situation de l'exploitation. » Par exemple, développer, voire systématiser, les antibiogrammes sur les vaches bénéficiant d'un traitement antibiotique au tarissement pour adapter la prescription au germe incriminé. Message bien reçu dans le département du Jura qui figure dans le peloton de tête. « Les fabrications fromagères au lait cru imposent aux éleveurs et à la filière d'être stricts sur la santé des vaches et l'hygiène pendant leur lactation. Par exemple, dès que le seuil des 100 coliformes totaux ou des 500 staphylocoques dorés par millilitre est dépassé, un suivi est mis en place. Si le Jura enregistre une dégradation de ses résultats, ce n'est pas par relâchement », estime Perrine Truchon, de Jura Conseil élevage (ci-contre). Cette mobilisation rejoint d'ailleurs la légère amélioration nationale de l'indice de nouvelles infections en lactation (page précédente). « En revanche, nous devons mieux penser la phase de tarissement. Il y a un manque de ciblage. Alors que des antibiogrammes sont facilement réalisés en lactation, peu le sont au tarissement. Il faut adapter le protocole de tarissement à la vache. Quel est son niveau cellulaire ? Combien de mammites déclenchées durant sa lactation ? »

RAISONS CONJONCTURELLES ET STRUCTURELLES AVANCÉES PAR LES RÉGIONS

Les besoins supplémentaires en lait ces dernières années, par la hausse des références laitières et les rallonges importantes de quotas, n'ont-ils pas, eux aussi, une forte incidence sur la détérioration des résultats ? Tout le monde a encore en tête le prêt de quota de 15 % en 2007-2008.

L'Institut de l'élevage n'écarte pas cette hypothèse mais ne la retient pas comme élément majeur. « À l'échelle individuelle, la conjoncture laitière et l'accroissement du troupeau en lien avec la main-d'oeuvre disponible sur l'exploitation peuvent avoir un impact. Mais à une échelle plus globale, l'étude ne l'explique pas. On constate la même évolution cellulaire entre régions alors que l'évolution de la taille des troupeaux est différente, estime Philippe Roussel. Le seul facteur conjoncturel mis en évidence est le prix de la viande et son incitation à réformer les laitières. Dans les périodes où ce prix est bas, nous constatons le niveau plutôt élevé des cellules somatiques. Inversement, quand il est élevé, les résultats s'améliorent. » Jugeant trop complexe d'obtenir pour tous les mois le prix du lait dans chaque troupeau, il n'a pas mesuré son impact.

A contrario, les régions contactées privilégient, dans leur analyse, les facteurs structurel et conjoncturel. Pour Perrine Truchon, l'agrandissement des troupeaux du Jura depuis 2005 est la principale explication. En Basse-Normandie, son homologue Stéphanie Baudais, de Littoral Normand Conseil élevage, partage cet avis.

« Voilà plusieurs années que les producteurs ont la possibilité de produire plus. Cela s'accompagne d'une augmentation du nombre de vaches mais, parallèlement, sans la capacité de logement suffisante. »

LES RALLONGES DE QUOTAS VARIABLES COMPLIQUENT LA LUTTE CONTRE LES CELLULES

Dans ces situations, Stéphanie Baudais constate que sur aire paillée les vaches disposent plutôt de 6 m2 chacune contre les 7 à 8 m2 préconisés. Dans des logettes, le troupeau sécrète plus de pissats et de bouses dans les couloirs. Ces conditions sont propices au développement de mammites d'environnement. Des mesures préventives, telles qu'un raclage plus fréquent par exemple, couplé à un plus grand entretien des logettes ou à la surveillance de la température de la litière, pourront le contenir.

Les rallonges de référence variables, et qui montent certaines années jusqu'à 10 à 15 %, accentuent le phénomène. « Lorsque le prix du lait et la demande du marché sont au rendez-vous, la tentation est grande de conserver les laitières qui, en temps normal, seraient réformées à cause de leurs comptages cellulaires trop élevés », souligne Sylvain Bréteché, d'Eilyps (contrôle laitier d'Ille-et-Vilaine). Selon les régions, le système de pénalités ou de primes « cellules » résiste mal à un prix du lait qui frôle ou qui dépasse les 400 €/1 000 l.

NE PAS LÂCHER SUR L'HYGIÈNE DE LA TRAITE

« La réforme est l'un des moyens de lutte contre les mammites, rappelle de son côté Francis Sérieys, du bureau de recherche Filière Blanche. Garder les vaches "à cellules" incurables a un double effet. À court terme, une vache "millionnaire" en plus dans un troupeau de 50 vaches, c'est mécaniquement 20 000 cellules en plus dans le lait du troupeau. À moyen terme, le risque de contagion s'accroît car il y a plus de vaches infectées. Les infections par les germes d'environnement sont aussi plus nombreuses à cause du plus grand nombre de vaches dans le bâtiment. » Selon lui, ces risques sont sous-estimés. « Ce n'est pas aussi facilement réversible que l'on croit. »

Eilyps complète cette analyse : « L'agrandissement des troupeaux a également une incidence sur les pratiques d'hygiène à la traite, note Sylvain Brétéché. Si l'équipement n'est pas ajusté, le temps de traite augmente, avec par exemple une baisse de la vigilance de l'éleveur ou de l'éleveuse dans la seconde partie de la traite ou la simplification des mesures, comme la suppression des premiers jets qui sont pourtant un bon indicateur des mammites cliniques. »

Dans ce contexte, le plan d'action national en préparation pour plus de prévention et des traitements mieux ciblés prend tout son sens.

CLAIRE HUE

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Le bale grazing à l’essai

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »