Les outils développés par Avenir Conseil Elevage visent à augmenter la proportion de vaches saines dans les troupeaux. Un enjeu déterminant pour réduire les coûts induits par un taux cellulaire élevé et pour préserver le renouvellement nécessaire à l'augmentation des volumes.

POUR ESPÉRER MAINTENIR UNE SITUATION CELLULAIRE correcte sur le long terme, il faut impérativement avoir en permanence plus de 80 % de vaches saines, c'est-à-dire des vaches sans contrôle supérieur à 300 000 cellules au cours de l'année », souligne Laurent Hedon, responsable qualité du lait d'Avenir Conseil Élevage (ACE : Aisne, Nord, Oise et Somme). Or, les résultats des adhérents à l'organisme de conseil indiquent que la proportion de vaches saines en 2012-2013 est, en moyenne, de 79 %, pour 295 000 cellules.

Dans le détail, lorsque la proportion de vaches saines est de 75 %, le taux cellulaire moyen observé s'élève à 345 000, contre 283 000 avec 80 % de vaches saines et 222 000 si le nombre de vaches saines atteint 85 %. La corrélation est évidente. Aussi, dès l'été 2014, ACE mettra en service un nouvel indicateur de routine appelé incidence globale de lactation, ou IGL. Tous les mois, ce critère indiquera le taux de vaches nouvellement infectées entre deux pesées. « Le but est de détecter une dégradation de la situation avant que le taux cellulaire global du lait de tank n'augmente mais aussi, le cas échéant, d'évaluer si les mesures mises en place pour améliorer une situation dégradée portent leurs fruits », explique le conseiller. Le seuil d'alerte est fixé à 6 % par mois. Au-delà de 10 %, la situation est préoccupante. « Tant que l'on fonctionnait à quota constant, la réforme des vaches infectées pouvait suffire à rétablir la situation. Mais lorsque les attributions laitières successives laissent l'opportunité de produire plus et que le renouvellement ne peut pas être assuré par manque de primipares, au regard du taux de mortalité des génisses de 18 % dans la région, la situation devient vite incontrôlable. Les éleveurs conservent des vaches à problèmes avec des germes enkystés dans la mamelle et il devient de plus en plus difficile de freiner la contagion au reste du troupeau », poursuit-il. En région, les premières simulations révèlent un IGL de 11 % qui appelle à la vigilance.

DÉFINIR LE MODÈLE INFECTIEUX DE SON ÉLEVAGE

Dans la plupart des cas, l'origine de la dérive de la qualité du lait est multifactorielle. Dès lors, la définition du schéma infectieux de l'élevage, qui peut être soit environnemental, soit contagieux, est un préalable indispensable pour apporter un conseil ciblé. Le premier se caractérise par des mammites cliniques nombreuses avec une forte saisonnalité, peu de récidives, un taux de guérison élevé en lactation (70-90 %) comme au tarissement (90 %), et souvent un seul quartier est touché. Ces mammites dites d'environnement sont provoquées par des streptocoques fécaux et des coliformes de type Escherichia coli qui vivent dans le couchage et dans l'environnement au sens large des animaux. Le second modèle, dit contagieux, met en cause des bactéries (staphylocoques et streptocoques) qui vivent sur la peau des trayons, sur les mains du trayeur, dans les faisceaux trayeurs et dans le réservoir mammaire lorsqu'elles sont enkystées. La transmission de ces germes se fait surtout au cours de la traite. Elles sont à l'origine de mammites subcliniques. Souvent, plusieurs quartiers sont touchés et les taux de guérisons en lactation (30 à 50 %) comme au tarissement (50 %) sont faibles. La prévention de la contagion repose alors sur la réactivité de chacun à valoriser les résultats du contrôle laitier.

LE LACTOCORDER POUR VERROUILLER LES TECHNIQUES DE TRAITE

Dès réception des résultats, Laurent Hedon recommande d'effectuer un test au Teepol sur les vaches à plus de 300 000 cellules pour repérer le quartier infecté et définir avec son vétérinaire si il y a intérêt à mettre en place un protocole de traitement. « Soit la guérison est spontanée et le test ne révèle rien, soit le germe est présent et risque de s'enkyster dans la mamelle. Les éleveurs doivent donc valoriser au maximum leur contrôle mensuel, car une fois les germes enkystés, la réussite des traitements en lactation devient faible, voire très faible. »

L'IGL ne permet pas de distinguer les deux schémas infectieux, même si l'on peut suspecter des mammites d'environnement en présence d'une dégradation soudaine de l'indice et, à l'inverse, un modèle contagieux si l'IGL est élevé en permanence.

Pour augmenter la proportion de vaches laitières saines, il est donc indispensable d'enregistrer de façon régulière les mammites cliniques et d'informer le conseiller ou l'agent de pesée. À partir de ces enregistrements mensuels, un bilan cellule permettra non seulement de repérer les animaux les plus fragiles et les périodes à risque, mais aussi de mener une réflexion sur les pratiques d'élevage à respecter en amont : conditions de logement, méthodes de tarissement ou techniques de traite.

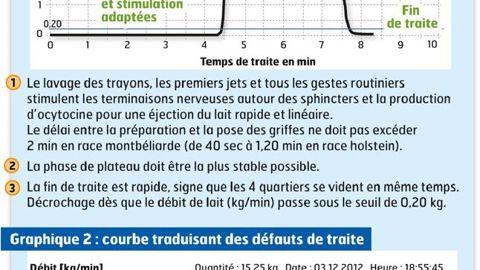

Aujourd'hui largement répandu, le LactoCorder est un outil mis à la disposition des adhérents nord-picards depuis deux ans pour évaluer des problèmes liés à la technique de traite. Ce compteur à lait électronique enregistre le débit de lait poste par poste toutes les septièmes de secondes, depuis le branchement jusqu'au décrochage de la griffe.

À partir des données ainsi enregistrées puis stockées, il est possible de visualiser les courbes d'éjection du lait de chaque animal (voir infographie) pour contrôler si la préparation de la mamelle est suffisante, si le délai entre la préparation et la pose des griffes est adapté, l'absence de surtraite, ou encore repérer les vaches longues ou rapides à traire. « Une bonne technique de traite repose sur une éjection rapide du lait permise par une stimulation de la mamelle d'une vingtaine de secondes. Ce temps dédié au lavage des trayons et au tirage des premiers jets déclenche chez la vache la production d'ocytocine. Ensuite, il faut faire en sorte que le délai entre la stimulation de la mamelle et la pose de la griffe soit compris entre 40 à 120 secondes. » De petites améliorations peuvent ainsi favoriser une meilleure éjection du lait avec, pour conséquence, une réduction du temps de traite et surtout une prévention contre la surtraite. Objectif : protéger les sphincters des trayons, qui restent, quel que soit le modèle infectieux, le passage obligé des germes vers la mamelle. Après la traite, le LactoCorder permet également de vérifier le bon déroulement du lavage de la machine à traire à partir des données portant sur la température et la quantité d'eau, sur la concentration en lessive via l'analyse de conductivité, ou encore sur la turbulence de l'eau nécessaire dans le circuit pour assurer un nettoyage de qualité. Le nouveau logiciel de valorisation des données appelé ValoLacto va apporter de nouveaux indicateurs portant sur l'efficacité de la traite. Il pourra mesurer les temps morts poste par poste et apportera des informations sur le taux de mousse dans le lait afin de détecter les entrées d'air parasites. ACE travaille également sur l'analyse de la température du lait.

SÉLECTIONNER DES ANIMAUX RÉSISTANTS NE SUFFIT PAS

« Pour renforcer le taux de vaches laitières saines, ces mesures de prévention peuvent être renforcées en amont par la sélection d'animaux plus résistants aux infections grâce à l'index cellules, rappelle Laurent Hedon. Lorsqu'on fait la moyenne cellulaire des élevages avec un index cellules positif et qu'on le compare aux élevages possédant un index cellules négatif, on observe un écart de 30 000 cellules. Mais là encore, il s'agit d'une moyenne car en élevage on peut trouver de très bons résultats obtenus à partir d'index négatifs et, à l'inverse, de mauvais résultats avec des index positifs. Cela signifie que l'impact du milieu est plus important et que l'on ne peut pas miser uniquement sur la génétique pour régler les problèmes de cellules. Il n'y a donc pas de recette miracle, mais un ensemble de mesures à appliquer en élevage pour mettre toutes les chances de son côté. »

J. P.

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Le bale grazing à l’essai

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité