Le revers de la médaille d'un maïs-ensilage riche en amidon est l'exposition des vaches à un risque d'acidose. L'herbe conservée tire partie de ce point faible. Sa fibrosité et sa teneur en protéines plus élevée font sa valeur.

RECONNU POUR SA RICHESSE EN ÉNERGIE, l'ensilage de maïs est le fourrage le plus largement utilisé pour assurer l'alimentation des vaches en hiver. Néanmoins, l'époque où il était distribué en plat unique est moins d'actualité. Il présente en effet deux inconvénients. Le premier : un profil acidogène avec une teneur en amidon élevée couplée à un taux de cellulose plus faible que d'autres fourrages. Le second : une teneur en protéines limitée obligeant à distribuer un correcteur azoté. L'apport d'un second fourrage tel que l'ensilage d'herbe, l'enrubannage ou l'ensilage de luzerne corrige en partie ces deux défauts.

Certes, dans les régions aux conditions pédoclimatiques favorables, ou là où l'irrigation est possible, bon nombre d'éleveurs préfèrent garder la formule classique maïs-concentrés, avec du foin ou de la paille pour prévenir les problèmes métaboliques. Ils réservent leurs surfaces aux cultures de vente plutôt qu'à l'herbe.

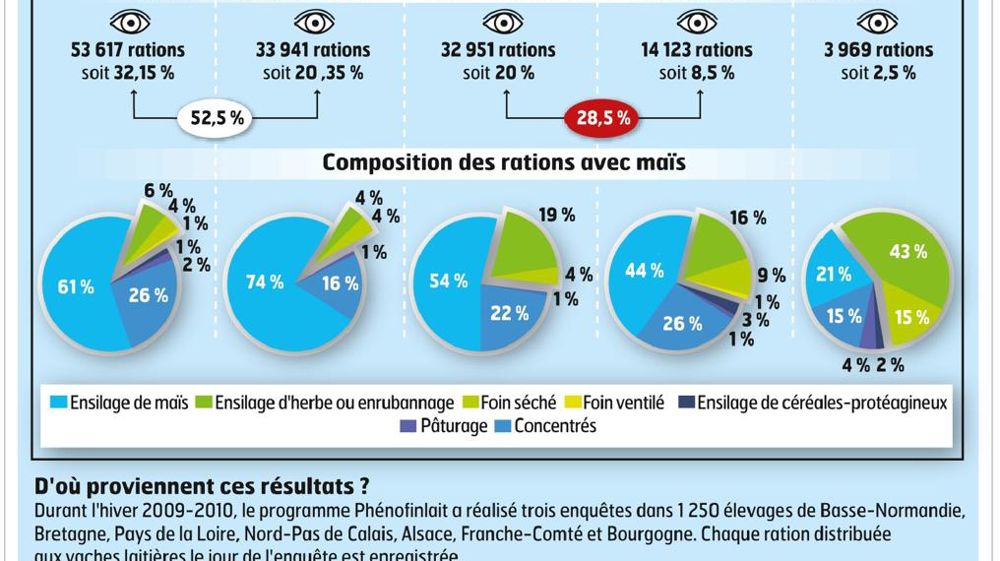

Une enquête réalisée par le programme Phénofinlait de novembre 2009 à septembre 2010 dans 1 250 élevages montre que ce type de ration intègre aussi un peu d'ensilage d'herbe (4 à 6 % de la ration totale, voir ci-contre). « La majorité est aujourd'hui équipée d'une mélangeuse qui incorpore foin ou paille et maïs, rappelle aussi Étienne Doligez, de Littoral Normand Conseil Élevage. Les rations sont mieux structurées qu'au temps où le foin ou la paille étaient dans un râtelier. »

POURQUOI LE TAUX D'AMIDON EST UN INDICATEUR CLÉ ?

« La teneur en amidon de la ration totale est l'élément-clé qui conditionne le recours à d'autres sources fourragères, indique Philippe Brunschwig, de l'Institut de l'Élevage. Il ne faut pas qu'elle dépasse les 28 à 30 %. Dans le cas contraire, la ration peut devenir acidogène. » Cela peut concerner des maïs comportant 33 à 35 % d'amidon. L'ajout d'un correcteur azoté le dilue mais la ration totale flirte avec les 30 %. Cette situation à risque se retrouve aussi avec des maïs à 25 à 28 % de teneur en amidon mais auxquels qui on ajoute 1 à 2 kg de céréales par vache. « Quand l'amidon est apporté de façon trop importante, il amplifie l'acidification dans le rumen, ce qui abaisse l'efficacité de dégradation de la cellulose par les bactéries. » Il n'est donc pas étonnant qu'en tête de liste des intérêts aux rations fourragères diversifiées, Littoral Normand Conseil Élevage inscrive la sécurisation de l'alimentation. Avec une teneur moyenne de 33 %, les maïs normands sont réputés riches en amidon.

QUELLE PROPORTION D'HERBE CONSERVÉE DANS LA RATION ?

« Distribuer une ration mixte maïs-ensilage + ensilage d'herbe ou enrubannage apporte des fibres structurantes et dilue l'amidon, argumente Olivier Véron, de Littoral Normand. C'est encore plus vrai cette année. Les maïs-ensilage 2013 ont un taux de cellulose relativement faible (190 g/kg) et une teneur en amidon élevée (autour de 32 à 33 %). » Littoral Normand conseille de ne pas incorporer dans la ration fourragère plus de 25 à 30 % d'ensilage d'herbe ou de luzerne par exemple. « C'est à ajuster selon les années. L'an passé, les maïs étaient faibles en énergie. Il ne fallait pas dépasser les 20 à 25 %. Si la part de diversification fourragère est trop importante, on risque de trop baisser la valeur énergétique de la ration totale. »

AVEC LE MAÏS, ENSILAGE D'HERBE OU DE LUZERNE ?

Le débat ne se pose pas en ces termes. « L'ensilage d'herbe, qu'il soit de graminées ou de graminées + légumineuses, accompagne bien l'ensilage de maïs, répond Philippe Brunschwig. Une ration mixte (NDLR : dans les proportions indiquées ci-dessus) aboutit au même niveau de production laitière et de taux qu'avec une ration fourragère 100 % maïs. » Avec néanmoins plusieurs conditions à respecter. L'herbe devra être récoltée au stade avant ou début épiaison, en coupe fine, bien tassée et à une teneur en MS de 25 à 30 %. « Cet ensilage aura une valeur en énergie de 0,8 à 0,85 UFL, voire plus s'il est récolté plus jeune, et une bonne digestibilité. » Dans les zones encore humides en avril, voire début mai, il n'est pas toujours évident d'atteindre cette qualité. « Retarder la date du premier apport d'azote sur ces surfaces et faire une récolte à l'automne pour avoir une hauteur d'herbe la plus basse possible sont autant de leviers à utiliser pour ensiler au bon stade dans ces régions », propose Étienne Doligez. Une chose est sûre, le choix d'une ration hivernale mixte ou dominée par le maïs est intimement lié au système fourrager et au contexte pédoclimatique de l'exploitation. Les recensements faits par Élevage Conseil Loire Anjou et Littoral Normand en sont le reflet. En Loire-Atlantique et Maine-et-Loire, la part de maïs dans les rations fourragères hivernales 2012-2013 est inférieure : en moyenne 67 % contre 79 %. Chez les premiers, les rendements en herbe rivalisent avec ceux du maïs (11 t de MS/ha) pour deux raisons : les prairies temporaires productives y sont répandues et le maïs est plus exposé au risque de sécheresse l'été. A contrario, la Manche, le Calvados et la Haute-Normandie sont propices au maïs (15 t de MS) tandis que récolter de l'herbe au printemps n'y est pas toujours aisé avec de toute façon un résultat inférieur.

Peut-être la volonté d'enrichir en azote les rations fourragères pour être moins dépendant des correcteurs azotés fera-t-elle progresser ces rations mixtes ? On pense en particulier à la luzerne sur qui les projecteurs sont souvent braqués. Plus riche en protéines qu'un ensilage de graminées, elle a de quoi séduire. Son apport de fibres et de minéraux, en particulier le calcium qui tamponne le pH du rumen, est une bonne prévention des risques d'acidose. « Comme les autres légumineuses, grâce à sa part d'azote soluble plus importante et sa bonne digestibilité, la luzerne se marie bien avec le maïs-ensilage », ajoute Philippe Brunschwig. Il conseille l'ajout d'un conservateur acide dans l'ensilage pour éviter la dégradation des protéines. Seul bémol : sa valeur énergétique modérée (0,77 UFL et moins d'après les tables Inra). En apporter au-delà de 25 à 30 % de la ration fourragère (selon les années) dilue l'énergie de la ration. Il faut alors la compléter par un concentré énergétique, ce qui amoindrit le bénéfice dû au gain de correcteur azoté (environ 1 kg/vache/j pour 25 à 30 % d'ensilage de luzerne par rapport à une ration maïs).

Face à tous ces atouts, rencontre-t-elle un véritable engouement, en particulier dans l'Ouest ? Non, si l'on en croit les chiffres de Littoral Normand Conseil Élevage. La ration annuelle vaches laitières moyenne 2012 pratiquée sur sa zone affiche 2,2 % de légumineuses dans les fourrages distribués. Dans ces 2,2 %, la luzerne représente 60 % des légumineuses distribuées dont plus de la moitié est achetée (foin de luzerne, luzerne déshydratée). « Sa culture et sa récolte un peu complexes, la déception des éleveurs par rapport aux valeurs alimentaires s'ils n'ont pas pu récolter au bon stade, et les quatre à cinq coupes nécessaires pour obtenir le même niveau de rendement que le maïs-ensilage sont autant de freins à son développement », analyse Olivier Véron. Elle est aussi en concurrence avec les céréales dont les prix sont restés à un niveau élevé ces dernières années.

MÉTEIL QUEL AVENIR ?

L'autre fourrage qui fait l'objet d'essais et de communications ces dernières années est l'ensilage de méteil. Comme la luzerne, le mélange céréales + légumineuses améliore la fibrosité d'une ration dominée par le maïs-ensilage et a une valeur en énergie équivalente (autour de 0,75 UFL).

Il est moins riche en protéines (entre 70 et 80 g de PDIN et PDIE) et tamponne moins le pH du rumen car sa part de tiges et feuilles est plus faible. Il faut donc l'associer à un maïs de bonne qualité. « L'étape de la récolte est délicate. Si l'on attend un peu trop pour obtenir plus de rendement, sa valeur d'encombrement augmente au détriment de l'ingestion totale de la ration. Dans tous les cas, il ne faut pas dépasser 3 à 4 kg de MS/VL,observe Philippe Brunschwig. Il faut déterminer les objectifs que l'on assigne à ce fourrage. »

Pour lui, il est une bonne solution en période de sécheresse et est plus adapté aux génisses en cas de récoltes tardives, ce qui permet de réserver les fourrages de bonne qualité aux laitières.

CLAIRE HUE

Incorporer 25 à 30 % d'ensilage d'herbe ou de luzerne dans la ration fourragère est un bon compromis entre valeur énergétique et fibrosité suffisantes. © SEBASTIEN CHAMPION

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Le bale grazing à l’essai

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »