Voilà un fourrage riche en protéines solubles, en cellulose et fibreux, qui fait donc ruminer les vaches et qui vous garantit un rendement de 10 t de MS/ha en une coupe, quelle que soit l'année.

L'ENSILAGE D'UNE ASSOCIATION CÉRÉALES-PROTÉAGINEUX, ou méteil, est un levier intéressant pour renforcer l'autonomie fourragère et protéique d'une exploitation laitière. Des éleveurs ont pu être déçus par des difficultés de récolte, de conservation, ou une densité énergétique faible. Avaient-ils les bonnes clés de l'itinéraire technique et de son utilisation dans les rations ?

QUELS SONT SES ATOUTS ?

Tout d'abord, c'est de s'affranchir des contextes pédo-climatiques difficiles : sécheresse et terre superficielle. Le rendement accessible se situe entre 8 et 15 t de MS/ha en une seule coupe, là où un ensilage de maïs souffrant d'un déficit hydrique offrirait moins de 8 t de MS/ha. Ensuite, ce fourrage sera obtenu avec un minimum d'intrants : herbicides et fongicides sont inutiles, et la fertilisation minimale. On pourrait ajouter le bénéfice de la couverture du sol en hiver et l'effet positif sur sa structure du fait de l'importante biomasse racinaire. D'un point de vue zootechnique, c'est un fourrage pauvre en amidon mais riche en cellulose et en fibres, donc peu acidogène. En outre, sa valeur azotée contribue à l'autonomie protéique.

QUELLE VALORISATION PAR LES BOVINS ?

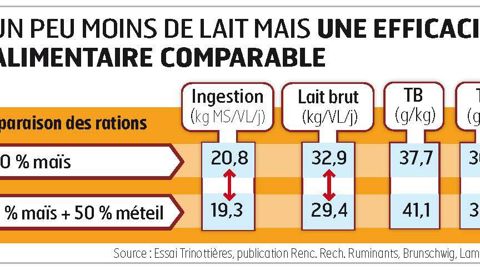

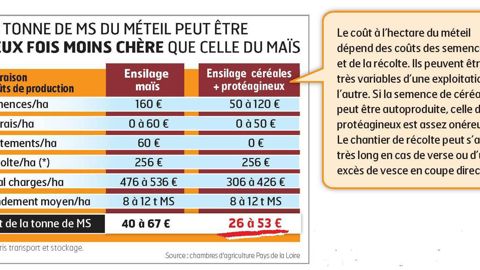

La ferme expérimentale des Trinottières (Maine-et-Loire) a testé une ration 50 % ensilage de maïs-50 % ensilage de méteil comparée à une ration 100 % ensilage de maïs. L'essai s'est déroulé sur deux lots de vaches en début de lactation (voir infographie). Résultat : une baisse de la production de lait de 3,5 kg/j. « Elle est liée entièrement à l'ingestion plus faible du lot méteil. Mais les bilans énergétiques et azotés montrent une efficacité alimentaire identique. Cette plus faible consommation s'explique par une coupe grossière à la récolte (4 à 6 cm) et par un avancement plus lent du front du silo », explique Jean-Michel Lamy, à la chambre d'agriculture du Maine-et-Loire. Il faut en effet relativiser cette baisse de production constatée sur des débuts de lactation d'un bon niveau (33 kg de lait) et avec 8 kg de MS de méteil dans la ration. « Ce fourrage correspond à tous les animaux, à l'exception des veaux. Pour les vaches en lactation, je le propose à 30 % maximum des fourrages grossiers, mais à 80 % pour les génisses et à 50 % pour les taries », conseille Michel Lepertel, nutritionniste. Aux Trinottières, le lot maïs avait été complété avec 6,10 kg de tourteau de colza. Le lot méteil n'en a reçu que 4,6 kg et 900 g de maïs-grain. Michel Lepertel propose une ration encore plus économe : 2,4 kg de méteil (à 80 de PDIN), 2,8 kg d'ensilage luzerne (117 de PDIN), 4,9 kg d'ensilage d'herbe (82 de PDIN), 3,6 kg de maïs-ensilage (39 de PDIN) et 1 kg de foin. Cette ration de base est complétée de 2,4 kg de maïs-grain et de 2,2 kg de tourteau de colza. « Voilà une ration équilibrée à 28 kg de lait économique et qui garantit un bon fonctionnement du rumen. Ce n'est pas le cas de beaucoup de rations à base d'ensilage de maïs et de soja. »

Les analyses de fourrage ne sont pas toujours fiables pour les méteils. Dernièrement, les laboratoires des Pays de la Loire ont calé une méthode spécifique aux ensilages de mélanges immatures en adaptant les équations de prévision. Elle tient compte notamment de la nature du mélange (choix des espèces) renseignée par l'éleveur. Sur plus d'une centaine d'échantillons prélevés dans l'ouest, la valeur moyenne en énergie s'établit à 0,76 UFL/kg de MS et 77 g de PDIE et PDIN. Des valeurs qui varient en fonction du stade de récolte et de la proportion des espèces. Car les légumineuses immatures ont des valeurs protéiques et énergétiques plus élevées que les céréales immatures. D'où la tentation de forcer sur la dose de semis des légumineuses et de récolter suffisamment tôt (stade floraison des pois) pour viser des valeurs proches de 0,80 UFL et 110 g de PDIN.

Mais la maîtrise agronomique de la culture est un autre facteur important. Il n'y a pas toujours de lien direct entre la proportion de graines au semis et celle de plantes à la récolte. C'est la difficulté du méteil : trouver le bon compromis entre la qualité du fourrage et les contraintes agronomiques.

QUELLE ESPÈCE CHOISIR ?

C'est la grande question, sachant que tout ou presque s'observe sur le terrain. L'art du compromis doit s'exprimer ici en s'adaptant au milieu.

- La céréale. C'est elle qui servira de tuteur pour limiter la verse et rendre ainsi la récolte possible. Elle doit aussi couvrir le sol pour limiter le salissement, ne pas être sensible aux maladies du feuillage et assurer sa part de rendement. Et c'est le triticale qui cumule le mieux toutes ces qualités, notamment par rapport au blé. Malgré sa résistance à la sécheresse, l'orge est sensible aux maladies et à la verse. En outre, sa maturité est trop précoce pour s'associer au cycle des protéagineux. L'avoine est aussi beaucoup utilisée dans les mélanges. Cette céréale est un bon tuteur, elle est peu sensible à l'excès d'eau et son port étalé lui donne un pouvoir couvrant, qui limite le salissement. Mais ce dernier caractère en fait une plante étouffante pour les légumineuses. En outre, sa valeur nutritive est en deçà du triticale. On peut donc s'en passer, à moins d'être certain de l'agression des adventices et à condition de maîtriser la densité du semis. Dans ce cas, la chambre d'agriculture du Maine-et-Loire conseille un maximum de 30 g/m2 (soit 10 kg/ha).

- Les protéagineux. Là aussi, le choix est vaste : pois, vesce, féverole, lupin, etc. Leur richesse en matière azotée ne peut être le seul critère de choix. Ainsi, le lupin qui se sème en septembre, n'est pas compatible avec une céréale. La féverole, sensible au gel, doit être semée à 7 cm de profondeur. Il faudrait alors semer en deux passages ? Le pois protéagineux est tentant pour sa qualité et le prix réduit de sa semence, mais il est peu agressif, donc peu compatible avec le triticale. Le pois fourrager est l'espèce à privilégier. C'est une plante qui offre une biomasse conséquente. Mais attention au risque de verse si la densité n'est pas maîtrisée. La vesce est intéressante pour sa MAT. Moins sensible au gel que le pois, elle peut compenser les pertes de pieds, en situation à risque. Mais cette plante qui se vrille et s'accroche au tuteur peut rendre le chantier de récolte difficile. Infine combien d'espèces et à quelle dose ? En se basant sur vingt-sept essais réalisés par les chambres d'agriculture des Pays de la Loire, Innocent Pambou conseille de se limiter à trois espèces avec, comme base, le triticale et le pois fourrager, associés éventuellement à de la vesce. « Attention à maîtriser la densité de semis. Pour cela, il faut impérativement raisonner en grains/m2, et non en kg/ha, car le PMG des protéagineux est variable. Afin de limiter le risque de verse, il est recommandé de se limiter à 40 g/m2 de protéagineux.»

Des éleveurs dépassent allégrement cette recommandation mais pratiquent un ensilage précoce sans attendre le stade laiteux de la céréale. Ils évitent ainsi la verse.

QUELLE FERTILISATION APPORTER ?

La place des associations dans la rotation est souple. Le semis peut s'envisager à partir de la mi-octobre. Il peut être intéressant de faire un faux semis pour limiter la concurrence des adventices et détruire les pontes de limaces. Le désherbage est généralement inutile et quoi qu'il en soit, aucun herbicide n'est homologué sur ces mélanges d'espèces. Idem pour les fongicides : il faut seulement être attentif à la résistance aux maladies des variétés de triticales. L'apport d'azote minéral est inutile lorsqu'une fumure organique a été réalisée à l'implantation. Dans le cas où le reliquat d'azote en sortie d'hiver serait inférieur à 50 unités, on peut envisager un apport de 50 U/ha. Afin de ne pas inhiber la fixation symbiotique de l'azote par les légumineuses, cet apport sera fait au stade montaison de la céréale (en avril), et non avant le stade épi à 1 cm (février-mars). « C'est une erreur fréquente d'effectuer un passage d'azote précoce en même temps que sur les blés parce que la culture semble souffrir. Cela pénalise la croissance des légumineuses et crée un facteur de verse », insiste Innocent Cambou.

À QUEL STADE RÉCOLTER ?

Le message était souvent de viser une récolte au stade laiteux pâteux de la céréale tuteur, soit un objectif de 30 % de MS. Ce stade optimise le rendement à l'hectare, mais avec le risque de se laisser dépasser par le niveau de MS, surtout avec une dominance de céréales dans le mélange (il y a 15 à 20 points de MS d'écart entre la céréale et les protéagineux). S'ensuit une conservation plus délicate à maîtriser et une valeur alimentaire qui peut s'avérer décevante. Une récolte précoce (20-25 % de MS à la floraison des pois) aurait plusieurs avantages : une meilleure valeur alimentaire, un risque de verse réduit et une parcelle libérée plus tôt pour laisser la place à une fourragère estivale (RGI-trèfle incarnat, sorgho, voire un maïs). Cette récolte précoce nécessite un préfanage pour approcher les 30 % de MS. « En cas de verse précoce, il est conseillé d'ensiler le plus tôt possible afin d'éviter le pourrissement au sol. » Pour une bonne conservation du fourrage, une coupe fine de 2 à 4 cm est conseillée. Elle n'est pas toujours facile à atteindre avec un gros volume d'un mélange trop sec ou trop orienté sur les céréales. Quant au matériel de récolte, cela peut être une fauche, plus le pick-up de l'ensileuse ou une coupe directe avec des becs Kemper. Sachant que dans ce cas, le débit de chantier peut être lent. L'ensilage en coupe directe, avec une coupe rotative ou un pick-up équipé d'un lamier, est plus efficace au stade laiteux-pâteux de la céréale.

DOMINIQUE GRÉMY

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

Le bale grazing à l’essai

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole