Contraints par une forte pression environnementale, Christine et Gérard Le Vacon vont intensifier leur système afin de le saturer et de préserver une très bonne efficacité économique.

AU COEUR D'UN BASSIN D'ÉLEVAGE DENSE, CHRISTINE ET GÉRARD LE VACON voient l'avenir de leur élevage à dimension constante. Dans ce coin des Côtes-d'Armor, les éleveurs laitiers mais aussi de porcs ou de volailles convoitent l'espace. Difficile donc d'envisager de s'étendre. Pourtant, quelques hectares de plus donneraient un peu d'air à cet élevage soumis à une forte pression azotée. Le plafond des 170 UN est presque atteint.

Outre le lait, l'élevage produit des porcs à façon dans deux porcheries totalisant 320 places. Cette activité alourdit la pression azotée. Mais les bâtiments amortis et en état comme la bonne maîtrise technique de l'engraissement rendent l'atelier très rentable, pour une charge de travail limitée. Il n'est donc pas question de le remettre en cause.

Malgré tout, les éleveurs ont réagi positivement à une hausse de leur quota de 100 000 l en cinq ans.

« Pendant douze ans, nous avons fonctionné avec un système très herbager », raconte Gérard Le Vacon. Ils fermaient le silo de maïs de mars à octobre et la production moyenne atteignait à peine 6 000 kg par vache. Un contrat (CAD) limitait les quantités de maïs, ainsi que l'utilisation des intrants.

Mais, depuis 2008, le droit à produire a augmenté pour atteindre 372 000 l aujourd'hui. Les éleveurs ne pouvaient pas répondre sans améliorer sensiblement la productivité par vache. « Avec le système Cedapa (agriculture durable), nous aurions dû augmenter fortement l'effectif pour produire ce volume. La pression azotée aurait suivi et nous n'aurions pas pu être en règle sans nous agrandir. Il aurait fallu investir dans le bâtiment pour loger ces vaches supplémentaires », témoigne Gérard.

Ils ont préféré intensifier en passant à une ration plus riche en maïs pour grimper à la moyenne actuelle de 8 000 l de lait par vache. « Les coûts ont augmenté, mais les recettes aussi et, au final, le bilan économique est positif », précise Gérard. De cette expérience, ils ont gardé le souci de l'autonomie et d'une conduite économe.

1. LES ATTENTES DES ÉLEVEURS

Gérard et Christine ont construit un système très efficace et l'EBE représente 48 % du produit brut. Cette rentabilité leur a permis de faire face au coût des études de leurs trois enfants. Aujourd'hui, seul le dernier est encore étudiant. Mais c'est la dernière année. Aucun ne reprendra l'exploitation. Pourtant, l'outil est performant. « J'ai 53 ans et je voudrais transmettre mon exploitation à un jeune », raconte Gérard. Il vise une transmission progressive, adaptée à la capacité de financement d'un jeune afin d'assurer la pérennité de l'exploitation. Ce projet implique de préserver la capacité de production et de continuer à entretenir l'outil.

Une réflexion est en cours avec un jeune. Si le projet se concrétise, l'exploitation connaîtra peut-être un nouveau départ avec probablement une augmentation de la surface et donc de nouvelles perspectives.

Le système de production mis en place depuis 2008 devrait être maintenu. Après avoir connu les incertitudes liées à la dépendance de l'herbe vis-à-vis de la météo, les éleveurs apprécient la sécurité offerte par le maïs. « Depuis quelques années, nous avons des printemps froids qui retardent le démarrage du pâturage. Nous avons donc besoin de stocks pour pallier le manque d'herbe. » Gérard a aussi constaté que l'état des vaches est meilleur au printemps lorsqu'elles consomment un peu de maïs. Cette conduite évite une chute des taux et avec un apport de maïs limité à quelques kilos par vache, il n'est pas nécessaire de complémenter.

2. CE QUE DEMANDE LA LAITERIE

L'élevage livre son lait à Sodiaal depuis que cette coopérative a repris leur ancien collecteur, Entremont. Gérard fait confiance à Sodiaal qu'il considère comme un groupe ambitieux. « Ils possèdent des marques reconnues qui se placent bien sur les marchés et ils font régulièrement des réunions pour nous informer. » Le projet de construction d'une nouvelle tour de séchage, en partenariat avec des Chinois, montre la volonté de développement de l'entreprise. Le système de prix et volume différenciés convient aux éleveurs car il leur permet de produire plus que leur quota.

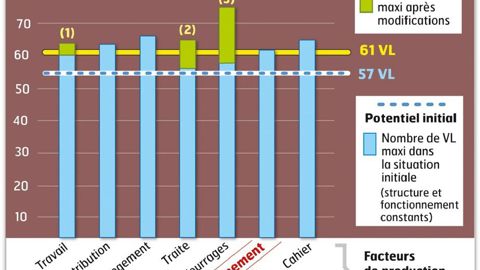

3. LES FACTEURS LIMITANTS

La plus forte limite au développement du troupeau vient aujourd'hui de la salle de traite. Elle est équipée en deux fois quatre postes et lorsqu'ils traient ensemble, Gérard et Christine y passent 1 h 10. Mais en période de pointe de travail dans les champs, Christine trait seule, ce qui impose un rythme soutenu. Difficile de monter au-delà des 55 vaches actuelles dans ces conditions. Pour alléger cette charge et envisager plus sereinement une hausse de l'effectif, les éleveurs vont installer quatre postes supplémentaires avec une dépose automatique. Ils ont également étudié l'option du robot mais le coût leur semble prohibitif.

La relative faiblesse de la surface représente un facteur limitant pour la production des fourrages. L'élevage dispose de 64 ha, dont 20 ha en blé. La surface fourragère actuelle couvre les besoins des 55 vaches et de la suite. Une hausse de l'effectif passera par une réduction des cultures de vente au profit des fourrages. Cette piste est envisagée. Mais dans l'immédiat, la tendance est plutôt à la hausse pour les céréales qui passent de 17,2 ha l'an dernier à 20 ha en 2013. « Les cours sont bons et nous avons suffisamment de fourrages », justifie Gérard. Il s'agit pour lui d'une voie pour améliorer la productivité de l'exploitation.

Mais, on l'a compris, le facteur limitant le plus lourd est ici la contrainte environnementale. Et les solutions sont rares, compte tenu de la pression foncière. Gérard vient de dénoncer un contrat de reprise de fumier de volailles pour limiter les entrées d'azote. Il pense qu'il peut peut-être gagner un peu sur le nombre des génisses. Malgré tout, l'élevage ne montera pas au-delà de 61 vaches dans sa configuration actuelle.

Le bâtiment est plein et les éleveurs prévoient de l'agrandir. Sa conception permet de le rallonger et l'ajout de deux travées est prévu, ce qui offrira 14 places supplémentaires. L'augmentation du volume livré suivra. Ceci permettra une meilleure dilution des charges de structures et une hausse du revenu malgré l'investissement qui impliquera une hausse des annuités de 6 000 €. De plus, l'endettement actuel est limité ce qui laisse une marge. En cas de forte évolution du prix du lait (- 30 €/1 000 l), le revenu chute mais reste largement positif. L'exploitation se révèle assez peu sensible à de fortes variations des prix des concentrés en raison d'un système faiblement consommateur.

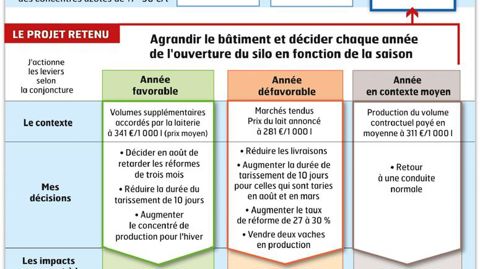

Ce projet pourra être conduit selon deux systèmes de production différents. Les éleveurs peuvent choisir le fermer le silo de maïs au printemps ou non. Cette option permet une optimisation du coût alimentaire. Mais elle limite la hausse de la productivité des vaches et donc celle de la production laitière. Elle apparaît plus rentable. Mais pour des raisons de sécurité mentionnées plus haut, les éleveurs pensent continuer à garder un peu de maïs au printemps, sauf en cas d'année très favorable à l'herbe. Cette intensification conduit à produire le maximum de lait permis par la structure de l'exploitation.

4. LES LEVIERS MOBILISABLES

Christine et Gérard Le Vacon peuvent jouer sur plusieurs facteurs pour augmenter ou réduire la production, en fonction de la conjoncture. Actuellement, ils distribuent 190 g de concentré/litre de lait, ce qui est relativement faible. Le projet d'augmenter l'effectif permet de moins pousser les vaches et donc de conserver une marge de manoeuvre en cas de besoin. L'augmentation ponctuelle de la complémentation est donc facilement

réalisable et elle devrait être efficace. Ce levier alimentaire peut aussi être utilisé efficacement pour limiter ponctuellement les volumes. L'allongement ou la réduction de la durée du tarissement est une autre voie possible, à condition de veiller à respecter les délais d'attente pour livrer le lait. Les éleveurs pourront aussi jouer sur le taux de réforme.

Au final, leur système leur offre une marge de variation d'environ 25 000 litres de lait en plus ou en moins, selon la conjoncture. Et la simulation économique montre qu'ils ont effectivement intérêt à moduler leurs livraisons.

Ces conclusions confortent les éleveurs dans les orientations qu'ils envisageaient déjà de prendre. « Ce travail réalisé avec la chambre d'agriculture est un peu comme une formation pour nous. Et nous avons trouvé très utile de s'arrêter pour prendre le temps de réfléchir à la pérennité de l'exploitation », reconnaissent Christine et Gérard.

Les éleveurs se sentent désormais mieux armés pour affronter la volatilité et la disparition des quotas. Et pour sécuriser encore mieux leur avenir, ils vont constituer une épargne de sécurité, chose qu'ils ne faisaient pas jusque-là.

PASCALE LE CANN

SOURCE : IDELE

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

Le bale grazing à l’essai

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole