Dans un système de production déjà bien équilibré, autonome et diversifié, les leviers pour adapter les volumes ont moins d'effet. Mais la volatilité a aussi moins de prise sur le revenu.

L'EXPLOITATION DU GAEC CHANDAVOINE est située au nord-ouest de la Sarthe, dans la région très vallonnée des Alpes mancelles. Coteaux séchants, pentes et prairies naturelles obligatoires offrent un potentiel agronomique moyen aux 175 ha de SAU. Le troupeau, aujourd'hui de 100 vaches laitières, est de race normande avec une conduite très herbagère : le pâturage commence aux environs du 10 mars et les silos (herbes et maïs) sont fermés début mai jusqu'à la fin juin. La moyenne économique est de 6 000 kg par vache pour une consommation de concentrés de 1 300 kg. Tous les mâles sont engraissés en boeufs, une production qui valorise les prairies permanentes non accessibles aux vaches laitières. Le Gaec de trois associés exploite aussi un atelier de volailles (poulets de Loué) qui occupe 0,7 UTH.

1. L'ATTENTE DES ÉLEVEURS

« À la fin des années quatre-vingt-dix, nous étions sur un schéma de production, classique à l'époque, à base de RGI-maïs avec des stocks fourragers importants. Plusieurs sécheresses consécutives ont mis à mal ce système fourrager. Nous courrions sans cesse après la nourriture. L'irrigation a été envisagée mais ici, le sous-sol ne permettait pas d'aménager des retenues collinaires. Notre choix a été alors d'implanter des prairies longue durée à base de dactyle-RGA-trèfle et de nous orienter sur un système qui privilégie le pâturage aux stocks fourragers », expliquent Hubert et Guillaume Chandavoine. Un choix judicieux et bien maîtrisé car en très peu de temps, les éleveurs ont pu diviser par deux le coût alimentaire et considérablement réduire les charges de mécanisation. Cette maîtrise technique se traduit dans les résultats économiques avec 73 000 € d'EBE/UTH et un rapport EBE/produit à 44 % (conjoncture 2011).

« Il n'est pas question de remettre en cause cette orientation herbagère qui convient à la fois à nos conditions pédoclimatiques avec une bonne autonomie fourragère et à notre envie de produire du lait avec une charge de travail maîtrisée. Nous avons toujours préféré aller chercher nos vaches à la pâture que démarrer un tracteur et une mélangeuse. » Comme les autres élevages sarthois, le Gaec a su absorber les augmentations de quotas de ces dernières années : +130 000 l de lait depuis 2005. Le bâtiment dispose de 123 logettes et accueille les génisses. La salle de traite (2 x 12) a été renouvelée en 2007. « Après 2015, nous étudierons les éventuelles offres de production supplémentaires. Mais toujours sous un angle économique. Faire du volume n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, nos résultats économiques nous satisfont et nous n'éprouvons pas le besoin d'investir pour produire plus », assurent les éleveurs.

2. CE QUE DEMANDE LA LAITERIE

Le Gaec Chandavoine livre son lait à la laiterie Bel qui possède deux sites de transformation en Sarthe et en Mayenne. D'après les informations recueillies par les éleveurs, Bel souhaite continuer à adapter sa collecte à ses marchés sur les produits de marque et n'envisagerait pas de développement dans des tours de séchage pour s'orienter davantage sur les marchés internationaux des produits ingrédients. L'industriel n'a donc pas choisi un paiement différencié des volumes. « Qu'en sera-t-il demain ? Nous n'avons aucune certitude. Les volumes disponibles dépendront aussi de l'évolution du nombre d'exploitations dans la zone de collecte. Soyons prudents sur ces possibilités de produire plus. Grandir trop vite peut amener à des déconvenues sévères. Sauf une valorisation conséquente du prix du lait, nous n'envisageons pas de faire, demain, 50 000 l de plus. L'an passé, nous avions un plafond de 5 % d'allocations provisoires, nous avons fait à peine 2 %. »

3. LES FACTEURS LIMITANTS

Les éleveurs estiment pouvoir augmenter le nombre de vaches jusqu'à 110 sans trop modifier le temps de travail. Avec ses 123 logettes, le bâtiment pourrait supporter une augmentation du troupeau, à condition de reloger les génisses ailleurs.

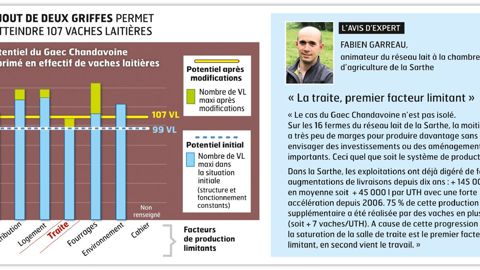

Mais le premier facteur limitant ici est la salle de traite (voir infographie). Elle a été refaite il y a six ans et elle est déjà saturée. En outre, les éleveurs ne souhaitent pas que le temps de traite dépasse une heure quinze, ce qui limite le nombre de vaches à la traite à 96, soit 107 vaches présentes en moyenne sur l'année. Pas question non plus d'envisager un robot qui n'apporterait rien en termes de revenu et remettrait en cause le pâturage. Sur le papier, la surface fourragère dédiée aux vaches pourrait facilement être augmentée en supprimant l'atelier boeufs. C'est oublier les impondérables du parcellaire car boeufs et génisses suffisent à peine à valoriser les prairies éloignées.

TROIS PROJETS SANS AUCUN INVESTISSEMENT

Seules hypothèses envisageables pour produire plus : augmenter le troupeau de quelques vaches, de 100 à 107, et progresser en lait par vache. Trois scénarios ont été ouverts : saturer le système actuel avec plus de concentrés et des vêlages plus étalés, intensifier le système fourrager en gardant le silo de maïs ouvert au printemps, et ajouter à ce deuxième projet une « holsteinisation » du troupeau.

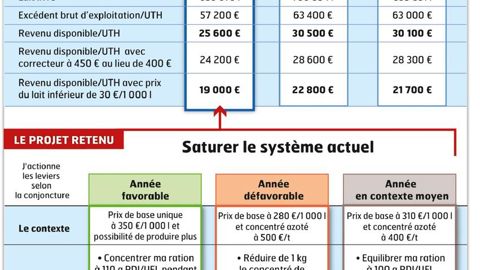

Les résultats des simulations (voir infographie) montrent qu'effectivement, l'intensification permet une petite augmentation du revenu : 5 000 €/UTH. « Le lait produit en plus par les prim'holsteins compense tout juste la baisse du produit viande et la plus-value liée à la qualité du lait des normandes. De plus, ces systèmes intensifs nécessitent un surplus de travail que nous avons évalué à 100 h/UTH. Et rien ne garantit une bonne maîtrise du pâturage avec des silos ouverts. On remarque aussi que les deux systèmes intensifs sont plus sensibles à une conjoncture défavorable : prix du lait inférieur à 300 € ou correcteur à 450 € au lieu de 400 € », précise Fabien Garreau, animateur du réseau lait à la chambre d'agriculture. « Cette simulation nous conforte dans le choix de ne pas modifier notre système fourrager et encore moins de changer de race. Avoir un produit viande conséquent est une sécurité quand le prix du lait décroche. Dans la conjoncture de 2013, l'intérêt de la normande est encore plus évident. Le prix de vente moyen des boeufs devrait dépasser les 1 500 €. Il y a certainement plus à gagner en maîtrisant parfaitement tous les éléments de notre système (qualité du lait, autonomie fourragère, santé du troupeau, économie des charges de mécanisation), qu'à essayer d'en changer », ajoutent les éleveurs.

4. LES LEVIERS MOBILISABLES

De quels leviers disposent les éleveurs pour s'adapter à une conjoncture fluctuante : produire plus en année favorable (prix de base du lait à 350 € et prix du correcteur azoté à 300 €) et un peu moins en année défavorable (prix de base à 280 € et prix du correcteur à 500 €). En conservant leur système de production en l'état et sans investissements supplémentaires, jouer sur le correcteur azoté dans la ration hivernale est le levier le plus simple : plus 10 g de PDIE/UFL pendant la période hivernale (120 jours) augmente la production de 10 400 l. En utilisant exclusivement de la poudre de lait pour les jeunes veaux, le lait vendu pourrait progresser de 18 900 l/an. En actionnant ces deux leviers, le Gaec Chandavoine pourrait produire 29 300 l supplémentaires. En année défavorable, ralentir le concentré de production de 1 kg/VL pendant la phase hivernale (120 jours) diminue la production de 4 600 l. En termes de revenu, ces ajustements de volumes n'apportent rien d'exceptionnel. Ainsi, produire davantage en année favorable augmente le revenu de seulement 1 700 €/UTH.

« Le levier allaitement des veaux avec de la poudre est efficace pour augmenter le revenu. La hausse de la densité protéique de la ration aussi. Mais dans l'élevage, l'apport supplémentaire de concentré de production à la période hivernale n'a pas d'intérêt économique, précise Fabien Garreau. En année défavorable, la baisse du concentré de production permet de gagner 500 € de revenu par UTH. Par contre, diminuer la densité protéique de la ration provoque une perte de lait trop importante. Nous n'avons donc pas retenu ce levier. Idem pour la monotraite qui impacte trop la production. »

« Au final, tout cela est assez ténu dans notre système. Si la conjoncture est vraiment favorable, avec un prix des concentrés raisonnable, nous serons sans doute tentés d'intensifier légèrement en limitant la durée de fermeture du silo de maïs et en distribuant un peu plus de concentré. Mais notre force par rapport à la volatilité sera toujours l'autonomie fourragère avec des prairies adaptées à nos conditions séchantes, une bonne maîtrise technique qui suppose de ne pas être débordé par le travail et, bien sûr, notre diversification viande bovine et volaille », concluent les éleveurs.

DOMINIQUE GRÉMY

SOURCE : IDELE

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

Le bale grazing à l’essai

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole