Arnaud Foissey n'envisage pas remettre en cause l'efficacité économique d'un système bâti sur l'herbe et la maîtrise des charges. Une logique qui fait écho à la stratégie de la laiterie d'un encadrement stricte des volumes.

INSTALLÉ EN 1994, ARNAUD FOISSEY A SU PROGRESSIVEMENT ADAPTER SON SYSTÈME D'EXPLOITATION au contexte spécifique de la petite région du Bassigny. Un territoire herbagé dédié à l'élevage, caractérisé par des prairies humides, et des terres lourdes et hydromorphes. Sa SAU est de 211 ha, dont 71 % de prairies naturelles situées en zone Natura 2000 et engagées depuis cette année dans un contrat PHAE de cinq ans. Seuls environ 10 ha de blé sont commercialisés, le reste de la sole céréalière est autoconsommé. Le troupeau montbéliard compte 96 laitières. Tous les veaux sont élevés sur la ferme : 30 boeufs et 25 taurillons sont mis à l'engrais chaque année, et toutes les génisses sont conservées et inséminées pour être vendues gestantes ou après un premier vêlage. « À l'heure de renouveler mon engagement dans une mesure agroenvironnementale, la question de diminuer le lait et la viande pour réduire le temps de travail s'est posée, d'autant plus fort que mes parents partaient à la retraite, explique Arnaud. Mais sans drainage, la qualité des sols ne garantit pas un niveau de rendement suffisant (50 à 70 q/ha) pour assurer la rentabilité des céréales. J'ai donc choisi de ne pas bouleverser l'équilibre économique que nous avons su trouver entre le chargement et la production fourragère. »

Cette situation géographique offre cependant l'avantage de pouvoir miser sur une production de lait à l'herbe grâce au maintien d'une bonne pousse estivale. Les vaches laitières sortent autour du 10 avril et le silo de maïs est fermé au plus tard début mai. En été, l'enrubannage permet de faire tampon les années sèches et, en moyenne, la réouverture du silo se fait en septembre.

UN ÉLEVAGE AUTONOME ET ÉCONOME

À partir d'octobre, la ration semi-complète, équilibrée entre 23 et 25 kg de lait, se compose de 25 kg bruts de maïs, 12 kg d'enrubannage, 1,5 kg de céréales autoproduites, 2 kg de tourteaux de colza et du foin en libre-service. Pas de concentré de production, mais un aliment à base de sous-produits de blé à 16 % de MAT et 1 UFL distribué en salle de traite. « La valeur de la ration et la quantité de correcteur sont très dépendantes de la qualité de l'enrubannage. C'est pourquoi nous réalisons une fauche très précoce, début mai, pour optimiser sa valeur alimentaire. Les meilleures bottes sont systématiquement marquées et réservées aux laitières. » L'enrubannage et le foin constituent la base de l'alimentation des génisses et des mâles qui, en période de pâturage, valorisent les pâtures trop éloignées (jusqu'à 12 km). Tous les animaux de la ferme consomment les mêmes aliments, ce qui permet à l'éleveur de s'approvisionner à moindre coût par semis de 25 t, achetés le plus souvent avec des voisins. Le bilan annuel réalisé par le contrôle laitier valide la pertinence de ce mode d'alimentation : pour 7 400 l produits par vache à 39 de TB et 33,2 de TP, la consommation de concentré et de minéral s'élève à 196 g/l, contre une moyenne de groupe de 247 g/l, le coût de concentrés à 43 €/1 000 l contre 62 €. « La gestion des surfaces fourragères et la très bonne maîtrise des charges opérationnelles autorisent un bon niveau d'efficacité économique, qui se traduit par un taux d'EBE de 44 %, soit 68 000 € d'EBE/UMO », commente Daniel Coueffe, chargé d'étude à la chambre d'agriculture de Haute-Marne.

1. L'ATTENTE DE L'ÉLEVEUR

« Jusqu'en 2003, le système fourrager reposait à 100 % sur les prairies naturelles. Depuis la sécheresse qui a sévi cette année-là, nous implantons chaque année environ 12 ha de maïs pour sécuriser les stocks d'hiver, rappelle Arnaud. Aujourd'hui, si l'on excepte l'achat de 150 bottes de paille par an, nous sommes autonomes. Je souhaite rester dans cette logique qui fait la sécurité du système d'exploitation et ne pas bouleverser cet équilibre ni courir après des surfaces supplémentaires pour augmenter la production. » Cet équilibre qui permet d'avoir une marge de sécurité en situation de crise (voir tableau), repose aussi sur le faible niveau d'annuités induit par une politique d'investissements maîtrisés. Le projet de l'éleveur consiste donc à rentabiliser au mieux cet outil de production en pérennisant la main-d'oeuvre salariée à la suite du départ à la retraite des parents, aujourd'hui encore très actifs. « Le salariat apparaît plus souple pour répondre à cet enjeu », explique Arnaud. Le recours au robot est exclu pour ne pas remettre en cause la gestion du pâturage.

2. CE QUE DEMANDE LA LAITERIE

Au-delà de cet équilibre technico-économique, l'option qui consiste à augmenter la production laitière semble difficilement compatible avec la volonté de la laiterie de maîtriser les risques de surproduction, en raison de l'absence de structure pour transformer les excédents. La proximité de celle-ci (20 km), dans une zone à forte densité laitière, exclut toutefois le scénario catastrophe d'un arrêt de collecte. L'usine Bongrain à Illoud transforme la quasi-totalité de sa collecte en Caprice des dieux, un fromage pour le marché national et l'exportation. Le contrat passé avec les éleveurs, d'une durée de sept ans, prévoit une maîtrise stricte des livraisons avec pénalités appliquées à hauteur de l'ancienne TFA (600 000 l pour l'EARL). Par ailleurs, une clause laisse la possibilité à la laiterie de revoir les contrats d'achat de lait à la baisse en cas de difficultés d'écoulement de la production, mais elle attend également que les producteurs répondent à des opportunités de volumes si besoin. Enfin, elle incite à une meilleure régularité des livraisons, une orientation suivie par Arnaud qui décale progressivement la mise à la reproduction des génisses.

Au sein de la laiterie, une OP se met en place, dont l'objectif est de négocier le prix et la gestion saisonnière des volumes pour apporter plus de souplesse au dispositif. Selon des responsables locaux, il n'est pas interdit de penser que la gestion des volumes se fasse, à terme, au niveau du grand Est, puis à l'échelon national au sein d'une future AOP Bongrain.

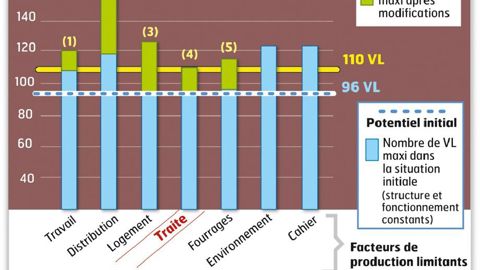

3. LES FACTEURS LIMITANTS

Structurellement, l'exploitation a la capacité d'augmenter la production, comme en témoignent les 40 000 l de rallonge réalisés lors de la dernière campagne. En outre, les rumeurs persistantes faisant état de nombreux arrêts d'activité sur le bassin de collecte peuvent, à l'avenir, offrir des opportunités d'augmentation de volume. Dans ce cas de figure, l'arrêt des taurillons « dont la rentabilité n'est pas exceptionnelle », dixit l'éleveur, pourrait permettre de reloger les grandes génisses (vêlage 34 mois) et les taries sur l'aire paillée, afin de consacrer les 124 logettes de la stabulation aux laitières. La réduction de la part de blé dans l'assolement au profit du maïs comblerait alors les besoins fourragers supplémentaires, tandis que l'embauche d'un salarié, prévue quoi qu'il arrive, apparaît suffisante pour absorber l'augmentation du temps de travail. Le facteur limitant reste la salle de traite 2 x 6 postes. « En mettant en oeuvre de simples aménagements (prolonger la salle de traite de deux postes et agrandir l'aire d'attente au détriment d'une douzaine de logettes), il serait possible de passer de 96 à 110 vaches sans augmenter le temps de traite », explique Daniel Coueffe.

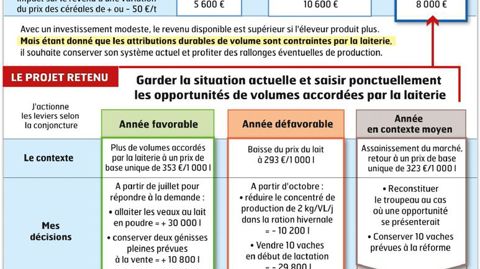

Selon cette hypothèse, le revenu disponible augmente lorsque l'éleveur se met en situation de produire plus, avec un montant d'investissement modeste (voir tableau). Mais compte tenu de l'incertitude sur le prix du lait comme sur les volumes, l'objectif d'Arnaud n'est pas d'investir mais, à partir de l'existant, de répondre ponctuellement aux opportunités de faire du lait en plus, tout en maintenant la production de boeufs et de taurillons pour valoriser les surfaces en herbe et profiter de la valeur bouchère d'une race mixte.

4. LES LEVIERS MOBILISABLES

Dès lors, sans modifier sa structure d'exploitation, de quels leviers techniques dispose notre éleveur pour s'adapter à la hausse ou à la baisse aux fluctuations du marché ? Dans un contexte de prix favorable (353 €/1 000 l), si la laiterie informe de la possibilité de produire plus après trois mois d'exercice, les leviers mobilisables concernent l'arrêt du lait aux veaux et la conservation de génisses pleines destinées à la vente. Là encore, la capacité de traite limitée réduit la possibilité d'augmentation d'effectifs à deux génisses, soit l'équivalent de 10 800 l sur une période de neuf mois. À cela s'ajoutent 30 000 l supplémentaires liés à la distribution de lait en poudre aux veaux (1,80 €/kg, soit une augmentation des livraisons de 7 %. À l'inverse, en année défavorable (293 €/1 000 l), la baisse de concentré de 2 kg/VL en ration hivernale entraîne une réduction de la production de 10 200 l et la vente de 10 vaches en lactation, une baisse de 29 800 l, soit - 7 % des volumes livrés. Dans les deux cas, l'ajustement à la conjoncture a un impact favorable sur le revenu disponible. « La marge de manoeuvre est limitée par la capacité de la salle de traite. Cela pose la question de savoir s'il faut se suréquiper pour anticiper des opportunités. Aujourd'hui, je pense que la production laitière n'offre pas de perspectives suffisamment claires pour envisager des investissements importants. »

JÉRÔME PEZON

SOURCE : IDELE

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

Le bale grazing à l’essai

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole