En visant 25 % de renouvellement, ce sont au minimum 20 % des inséminations qui peuvent servir à produire des femelles pour la vente ou des veaux croisés. Le choix est stratégique.

EN MATIÈRE DE RENOUVELLEMENT, LE PREMIER OBJECTIF VISE À REMPLACER UN QUART DES LAITIÈRES chaque année. Ceci permet à la fois de maintenir l'âge moyen du troupeau et d'optimiser la durée des carrières, tout en gardant suffisamment de souplesse pour faire face aux imprévus. Renouveler au-delà de ce seuil est onéreux car le coût de production des génisses est difficilement amorti. La modification du contexte de la production n'impose pas de revoir ce critère. Une fois que l'éleveur a prévu ce renouvellement, il reste à réaliser 20 % des inséminations. La question est de savoir quel type d'animaux il souhaite obtenir et quelle utilisation il veut en faire. Les grands arbitrages s'opèrent entre la production de femelles destinées à la vente et le croisement avec des races à viande pour mieux valoriser les veaux. L'objectif est de diversifier es productions, et donc de sécuriser le revenu.

Le choix dépend de plusieurs éléments. Il faut tenir compte de la place disponible dans les bâtiments et de la main-d'oeuvre. Les contraintes environnementales, et notamment le seuil de 170 UN/ha, peuvent peser sur le nombre d'animaux qui peuvent être présents. La question de la valorisation de la surface se pose aussi. Y a-t-il des prairies permanentes à exploiter ou, au contraire, une marge de développement des cultures de vente ?

Enfin, avec la suppression des quotas laitiers, peut-être est-il opportun de prévoir une marge supplémentaire de femelles pour pouvoir augmenter la production. Cette appréciation évoluera probablement dans le temps et suppose de connaître les besoins et les intentions de sa laiterie.

Trois stratégies possibles se dégagent : produire des génisses pour vendre des femelles prêtes à produire, réaliser du croisement pour maximiser le prix des veaux ou déléguer l'élevage des génisses.

1 RENOUVELLEMENT À 25 % ET GÉNISSES POUR LA VENTE

Cette option permet de valoriser des prairies permanentes grâce aux génisses de deuxième année. Elle améliore la productivité des prairies. Elle offre de la souplesse puisque les femelles sont présentes et peuvent répondre à un éventuel besoin d'augmenter les livraisons de lait. Cette réserve d'animaux sera disponible pour faire face en cas d'incident sanitaire. L'utilisation de semences sexées facilite l'intensification de cette stratégie en augmentant le nombre de génisses au détriment des mâles. Cependant, on ne mesure pas, à l'heure actuelle, l'impact qu'aurait le développement de cette pratique sur l'ensemble de la filière.

Mais cela suppose d'élever un effectif supérieur aux besoins. La capacité des bâtiments tout comme la main-d'oeuvre disponible doivent être adaptées. Les besoins en surface fourragère sont également plus importants dans ce cas. L'effet de cette « concurrence » avec les cultures de vente doit être évalué. L'intérêt dépend de la rentabilité probable comparée des deux activités. Or, les prix des génisses de deux ans restent bien évidemment inconnus au moment où l'éleveur choisit de les élever. De même, le maintien des cours élevés des céréales n'est pas acquis à moyen ou long terme.

VEILLER À MAINTENIR LE TAUX DE RÉFORME

Et puis, ce surplus d'animaux doit être compatible avec la capacité de l'exploitation sur le plan environnemental. Des règles évoluent et représentent déjà une limite pour certains. La réussite de cette stratégie est conditionnée par plusieurs éléments. Le premier est la volonté de l'éleveur de se placer comme vendeur. Il doit être à l'écoute du marché, connaître les besoins pour produire les animaux qui correspondent à la demande. Ceci concerne leur âge au moment de la vente, mais aussi leur type génétique, la période de disponibilité… Beaucoup d'éleveurs entrés dans cette logique préfèrent faire vêler les génisses avant leur départ afin de garder le veau. Mais il conviendra de s'assurer que cette pratique correspond à la demande. Et certains marchés recherchent des jeunes vaches, en première ou deuxième lactation, plus que des génisses.

Entrer dans la peau d'un vendeur implique aussi de savoir préparer les animaux pour les mettre en valeur.

Sur le plan économique, la rentabilité de cette stratégie dépend de la différence entre le coût de production des génisses et leur prix de vente. L'éleveur doit donc connaître ce coût de production et le maîtriser. En moyenne, selon BCEL Ouest, le coût de production d'une génisse s'élève à 1 300 €. Mais il varie de moins de 1 000 € à plus de 1 600 € en fonction des élevages.

La charge de travail liée à l'élevage de ces animaux ne doit pas être sous-estimée. D'autant plus que la valorisation des animaux vendus est liée à la performance de leur conduite tout au long de leur vie.

Enfin, le choix de cette option doit être bien assumé et s'opérer dans la durée. Les femelles disponibles doivent effectivement être vendues. Si elles poussent les vaches et conduisent à une augmentation des taux de réforme et de renouvellement, la rentabilité ne sera pas au rendez-vous. Le taux de réforme doit être maintenu autour de 25 %.

2 RENOUVELLEMEN À 25% ET CROISEMENT AVEC DES RACES À VIANDE

Cette stratégie est intéressante pour ceux qui veulent limiter le nombre d'animaux présents, qu'il s'agisse de s'adapter à une main-d'oeuvre limitée, à une capacité réduite des bâtiments ou à des contraintes environnementales. Elle répond aussi au souhait de développer les cultures de vente au détriment de la surface fourragère.

Il faut savoir qu'avec 25 % de renouvellement, les besoins normaux sont assurés. Mais en cas d'incident sanitaire, par exemple, ou de déséquilibre ponctuel entre les naissances de mâles et de femelles, l'élevage court un certain risque de manquer de génisses. De même, cette stratégie offre moins de souplesse pour augmenter la production laitière si l'opportunité se présente. La rentabilité de cette option dépend de la valorisation des mâles et des cultures de vente. Il faudra donc optimiser ces productions.

En ce qui concerne les mâles, cela implique de bien choisir la race du père, voire la période de naissance et celle de vente. La surveillance des mises bas est cruciale pour éviter de perdre des veaux. Rappelons qu'en élevage laitier, plus de 10 % des veaux n'atteignent pas l'âge d'un mois. Mais les vêlages difficiles sont aussi pénalisants pour la carrière future de la mère.

Le potentiel de rendement des cultures de vente et le niveau des marges dégagées avec les céréales conditionnent aussi l'intérêt économique de cette option. La réussite dépend là aussi de la constance de l'éleveur l'éleveur dans ces choix. Le taux de réforme doit rester autour de 25 % pour stabiliser le troupeau. Le croisement avec des races à viande concerne 20 % des inséminations.

3 DÉLÉGUER L'ÉLEVAGE DES GÉNISSES

Cette stratégie reste assez peu répandue mais elle ne manque pas d'intérêt dans certaines situations. C'est le cas lorsque la main-d'oeuvre ou les capacités des bâtiments sont limitantes. Les contraintes environnementales peuvent aussi pousser dans cette direction. Contrairement à l'achat de génisses, la délégation permet de conserver la génétique de son troupeau.

Les besoins en trésorerie sont accrus avec cette option. Elle implique aussi d'être vigilant sur le plan sanitaire. D'une manière générale, le choix du partenaire qui élève les génisses est crucial.

Là aussi, la diminution des besoins en surface fourragère permet d'envisager le développement des céréales. Comme dans la situation précédente, le niveau de rendement et de marges de cette activité conditionne la rentabilité.

DES OPTIONS QUI SE VALENT SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE

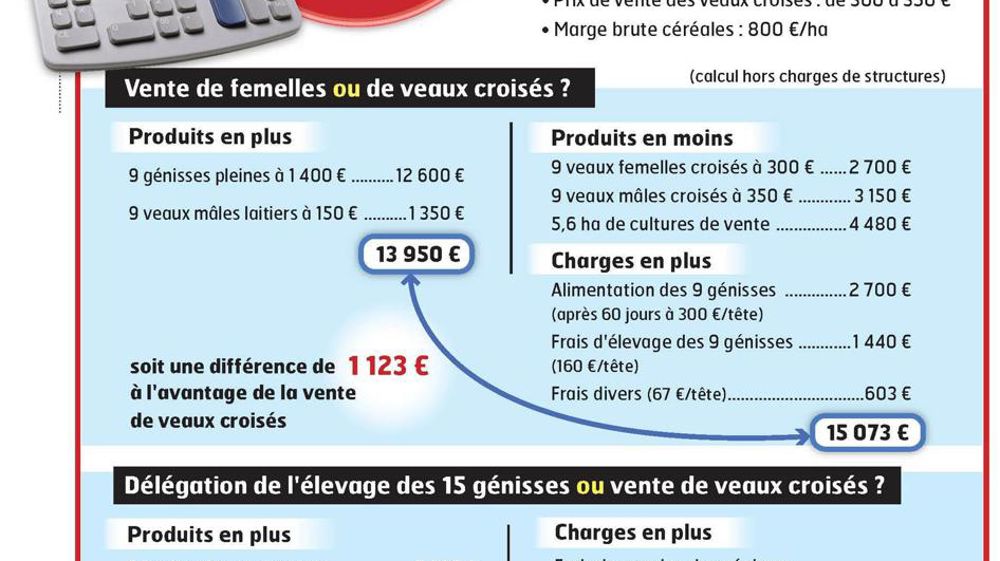

BCEL Ouest a analysé l'impact économique de ces différentes stratégies (voir infographie). Au final, les écarts sont minimes. Soulignons que ces calculs n'intègrent pas les charges de structure. Ceux qui investissent dans des équipements ou des bâtiments pour développer l'une ou l'autre de ces stratégies devront tenir compte des charges supplémentaires.

Le choix repose donc davantage sur le contexte propre à l'exploitation et sur les motivations de l'éleveur. Mais dans tous les cas, l'éleveur a intérêt à maîtriser les taux de renouvellement et de réforme, et à ne pas changer de stratégie au gré des événements.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

Le bale grazing à l’essai

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole