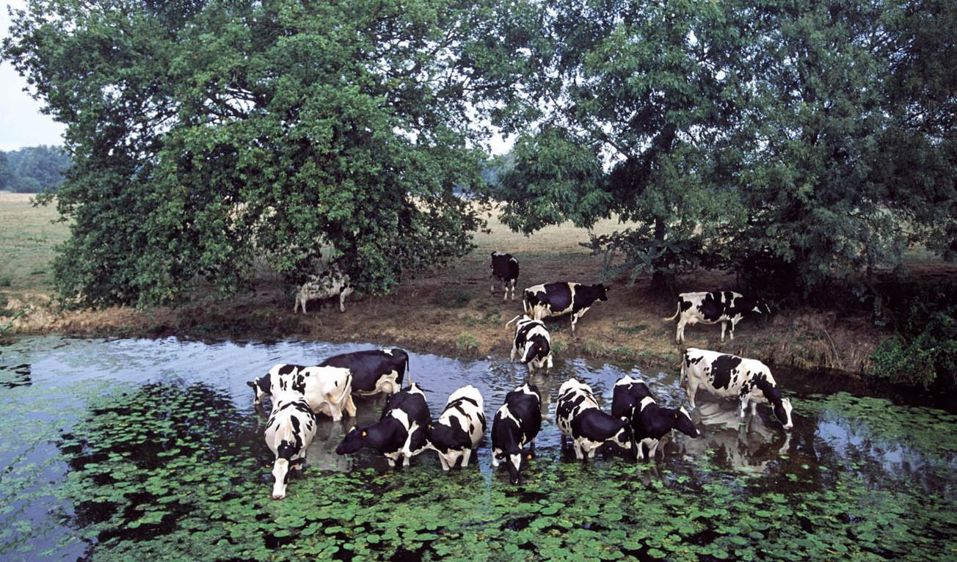

Le Plan d'expertise grande douve décrit une démarche pratique de maîtrise de la fasciolose, associant des mesures agronomiques et thérapeutiques. Il vient d'être étendu au paramphistome, autre danger parasitaire potentiel en milieu humide.

L'OBSERVATOIRE DE LA GRANDE DOUVE (OGD) a élaboré, en 2008, un Plan d'expertise grande douve (PEGD) qui décrit une démarche pratique de maîtrise de la fasciolose dans un cheptel associant des mesures agronomiques et thérapeutiques. Un Guide des gîtes, réalisé en 2009, a fourni des informations claires et objectives sur les lieux de vie et de reproduction des limnées, hôtes intermédiaires de la grande douve. En 2010, l'OGD étend le PEGD au paramphistome, autre danger parasitaire potentiel en milieu humide et partageant certains hôtes intermédiaires avec la grande douve. L'OGD propose une échelle de risques (voir infographie à droite) associant des seuils et un gradient de gravité à partir desquels il est pertinent de traiter les animaux, sachant que la simple observation de quelques oeufs de paramphistome ne doit pas déclencher systématiquement un traitement antiparasitaire.

UN POUVOIR PATHOGÈNE VARIABLE

Dans le monde, 700 millions de bovins sont exposés au risque d'infestation par Fasciola, ce qui induirait un coût annuel de 3,2 milliards de dollars. Une évaluation récente du coût de la fasciolose bovine chronique indique une perte annuelle moyenne de 299 euros par vache infestée. Depuis quelques années, la prévalence des paramphistomes augmente chez les bovins. En France, de nombreuses observations cliniques démontrent la lente progression de la paramphistomose qui a été identifiée dans plus de trente départements. Son importance médicale est reconnue par certains et niée par d'autres. Son impact économique est difficile à fixer, mais les vétérinaires praticiens et les éleveurs sont préoccupés par son extension. L'existence de symptômes aigus (diarrhées brutales verdâtres, parfois striées de rouge vif) lors de la migration des paramphistomes immatures dans le duodénum pouvant entraîner la mort est reconnue mais reste rare. La paramphistomose chronique occasionne éventuellement un amaigrissement ou des diarrhées intermittentes. Celle-ci est due à l'accumulation de parasites adultes sur la muqueuse de la panse et du réseau.

Quel que soit le parasite, les immatures sont toujours pathogènes, mais c'est de leur nombre que dépendent les manifestations cliniques. En revanche, les adultes de paramphistomes s'accumulent et survivent longtemps, n'induisant que des effets pathogènes limités alors que de faibles populations de grandes douves ont des conséquences lésionnelles, immunologiques et économiques.

UN DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE DIFFÉRENT

Le dépistage et le diagnostic de ces parasites requièrent le recours au laboratoire. Les méthodes sérologiques et la coprologie sont les plus utilisées.

• La sérologie

Les résultats sérologiques sont souvent exploités pour prescrire un traitement alors que la séropositivité ne renseigne que sur les contacts avec la grande douve. Une séropositivité ne permet pas de savoir s'il y a des douves vivantes ou non dans l'organisme, car les anticorps persistent longtemps après un traitement ou après la mort naturelle des grandes douves. Un résultat positif indique que l'animal est ou a été infesté.

Pour le lait de tank, les résultats sont loin d'être aussi pertinents que la sérologie. De nombreux résultats faussement négatifs existent, puisqu'un résultat n'est positif que si la prévalence d'infestation est d'au moins 60 % dans le troupeau.

Si la sérologie de la fasciolose est fiable, celui de la paramphistomose semble très aléatoire et d'un intérêt limité au vu du nombre de travaux réalisés.

• La coproscopie

La coproscopie ne présente pas d'intérêt pour ces deux parasites pendant la période prépatente (temps qui sépare l'ingestion des métacercaires et l'apparition des oeufs dans les bouses) qui dure de huit à douze semaines. La coproscopie confirme les formes chroniques par la mise en évidence des oeufs toujours plus nombreux lors de paramphistomose que lors de fasciolose. L'excrétion d'oeufs de paramphistomes est variable selon les individus d'une même classe d'âge ayant eu les mêmes conditions d'élevage.

Cette excrétion peut varier en fonction du temps. Il existe une corrélation entre l'intensité d'excrétion et la charge parasitaire adulte.

UNE DÉMARCHE IDENTIQUE SUR LE TERRAIN

La coproscopie est la seule méthode disponible pour le dépistage de la paramphistomose. Il ne faut tenir compte que des valeurs élevées qui, seules, justifient un traitement spécifique. L'OGD a identifié le seuil de 600 oeufs/gramme de fèces (OPG). Ce seuil est à discuter avec votre vétérinaire en fonction du contexte local. Pour la fasciolose, la coproscopie est souvent décevante par manque de sensibilité en relation avec la faible prolificité des adultes et la faible intensité parasitaire. Chez les bovins adultes, 60 % des animaux hébergeant moins de vingt douves (seuil de sensibilité de la coproscopie).

Un résultat sérologique ou coproscopique identique cache des situations d'élevage souvent bien différentes. Après une suspicion, cette démarche comporte deux étapes incontournables : la consultation des documents d'élevage et la visite des gîtes à limnées potentiels. De nombreux documents, disponibles facilement en élevage, permettent d'approcher le parcellaire. Les sites comme Telepac, les photos Orthopac et les plans d'épandage constituent des éléments fondamentaux pour identifier les zones humides. Il est nécessaire ensuite de connaître les lots d'animaux pâturant sur ces différentes parcelles pour identifier les animaux en contact potentiel avec les parasites.

Le calcul des surfaces à risques permet d'établir la priorité des mesures de lutte. Une surface à risques réduite favorisera la lutte intégrée, associant des mesures agronomiques et thérapeutiques. Au contraire, des surfaces à risques très importantes limiteront fortement la lutte agronomique à la faveur du traitement antiparasitaire. Il est conseillé de progresser à petit pas. D'abord sécuriser une parcelle car elle est moins grande ou parce que la mare est facile à combler une année, puis passer à un autre îlot…

Malgré les qualités des médicaments antiparasitaires administrés, la maîtrise de ces parasites ne peut pas se résoudre par le recours à la seule chimiothérapie. Après traitement, les bovins exposés aux réinfestations ne sont pas protégés par une immunité résiduelle suffisamment forte pour empêcher l'installation des parasites issus des métacercaires ingérées. Cela confirme encore l'intérêt des méthodes d'accompagnement agronomiques qui permettront au minimum d'éviter les zones à risques.

GÉRARD BOSQUET

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »