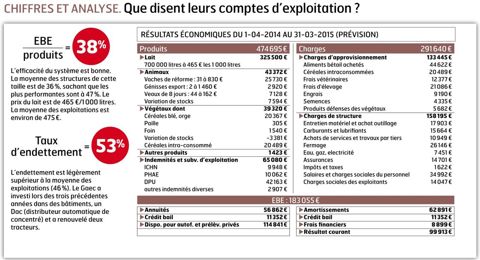

LE GAEC DES FONTAINES BLANCHES PRODUIT 700 000 L DE LAIT SANS EXCÈS D'ASTREINTE POUR SES MEMBRES. IL PRÉVOIT D'AUGMENTER SA PRODUCTION DE 15 À 20 % AFIN DE MAINTENIR LE PÂTURAGE, PILIER DE L'AOP.

IMPLANTÉ DANS UNE COMMUNE SURPLOMBANT POLIGNY, capitale du comté, le Gaec des Fontaines blanches est spécialisé en lait pour cette AOP. « Mon père a défendu l'obtention de l'AOC pour le comté en 1958 ! C'est aujourd'hui à nous de pérenniser cette filière rémunératrice », souligne Christophe Defert, 47 ans, en retraçant l'historique de la ferme de ses parents qu'il a reprise en 1990. Cette structure comptait 68 ha et 30 montbéliardes en étable entravée, produisant 185 000 litres livrés à la coopérative de Plasne, à 2 km. « Dès le départ, je ne voulais pas rester seul », pointe l'éleveur. Sa mise en Gaec avec un ami agriculteur d'un village voisin s'est toutefois soldée par une séparation, au bout de deux ans. Revenu en individuel sur son site de Chamole, Christophe a choisi de nouveau la société en 2004. Avec Patrice Livet, un voisin à la tête d'une exploitation comparable, il a créé le Gaec des Fontaines blanches sur 140 ha et 400 000 l de lait à comté. « Après ma première expérience, j'avais des idées d'organisation précises : règlement intérieur, bureau en commun et dialogue, surveillance des comptes associés pour faciliter les mouvements, etc. Ce sont toujours des points auxquels nous veillons », insiste Christophe.

« NOUS AVONS REPRIS UN RYTHME DE CROISIÈRE »

Pour loger la soixantaine de laitières, son bâtiment est alors transformé. Une stabulation neuve est construite en prolongement de l'étable existante. Celle-ci est restructurée en nurserie et salle de traite 2 x 8 postes avec simple équipement central. Ces installations laitières ont gardé la même physionomie (la stabulation a été rallongée). En revanche, le Gaec a connu de nouvelles évolutions. En 2008, Loïc Pétetin, un neveu de Christophe aujourd'hui âgé de 30 ans, s'est installé en reprenant une exploitation du village. Avec 200 ha de SAU et 600 000 litres de lait à comté, le Gaec à trois associés s'organise dès lors autour du site laitier et de deux bâtiments existants à 500 m de là, occupés par les génisses, les vaches taries, et la fabrication d'aliments fermiers. La société a ensuite accueilli comme apprentis, en 2009, Gaël Pyanet, autre neveu de Christophe, puis en 2011 son fils Elie. Le principe était déjà, comme aujourd'hui, « de partager l'EBE pour bénéficier d'une bonne qualité de vie et garder une vie sociale riche : nous sommes notamment tous pompiers volontaires », expliquent les cinq membres de l'exploitation. Patrice Livet ne fait plus partie du Gaec, car il a choisi fin 2011 de se reconvertir professionnellement et a cédé ses parts à Christophe et Loïc. « Nous venions d'embaucher Sophie à temps partiel, l'épouse de Christophe, et d'installer le Dac. Pour faciliter le travail, nous avons choisi de diminuer notre effectif laitier et d'augmenter le concentré », décrit Loïc. « Mais les vaches se sont mal adaptées au Dac et les fourrages ont été médiocres : nous n'avons pas produit le quota, il nous a manqué plus de 100 000 litres », complète Christophe.

Après cette année chaotique, Gaël, aujourd'hui âgé de 23 ans, a intégré le Gaec début 2013 avec une dotation à l'installation de 40 000 litres. L'exploitation a depuis repris un rythme de croisière.

Cette année, elle devrait accueillir Elie, 21 ans, comme nouvel associé. Il prévoit pour cela de reprendre « 25 à 30 ha qui permettront le développement de notre production ». Et il porte aussi un projet de poulailler (lire encadré). Le lait à comté demeurera la pierre angulaire du système.

« EN FILIÈRE AOP, ON VEND DU PÂTURAGE ! »

Unanimement, les membres de l'exploitation revendiquent leur attachement à la filière et à son cahier des charges. « Nous ne le vivons pas comme une contrainte, mais comme un ensemble de règles indispensables pour maintenir l'identité et l'avenir de la filière, et un prix de vente du lait de 450 à 500 € par tonne. On ne peut pas s'accommoder d'un tel prix sans s'accommoder de règles spécifiques ! » À savoir essentiellement : la pratique du pâturage (affouragement en vert toléré dans la limite d'un seul repas par jour), un chargement du cheptel laitier limité à 1,3 UGB/ha de surface fourragère, le plafonnement de la productivité fourragère à 4 600 litres/ha et de la fertilisation azotée totale à 120 unités/ha, la limitation des concentrés à 1 800 kg par vache et par an, et l'interdiction des OGM dans l'alimentation et de la traite en libre-service.

« Lorsqu'on vend du fromage dans cette filière, on vend du pâturage ! », martèlent les éleveurs. Ils tiennent à maintenir cette pratique, même s'ils augmentent leur production. Disposant de 90 ha en continuité de l'exploitation, traversés seulement par des chemins communaux, ils font pâturer le troupeau de début avril à mi-octobre. En complément, les vaches laitières reçoivent un mélange fermier (lire encadré) au Dac lorsqu'elles rentrent pour la traite.

« NOTRE ÉQUIPEMENT SÉCURISE LA FENAISON »

En fonction de l'assolement, le troupeau accède d'abord aux 30 à 40 ha de prairies temporaires situées à 250 m environ du bâtiment laitier. « Avec vingt parcelles, nous pratiquons un pâturage tournant, rationné au fil. Il est déplacé au jugé pour faire consommer l'herbe à 10-15 cm », expliquent les éleveurs. Comme en semaine, Christophe trait chaque matin et Elie chaque soir, les vaches regagnent une parcelle le jour et une autre pour la nuit, et chaque équipe garde sa gestion. Après le troisième passage des animaux, du lisier est épandu mi-juin, « et ensuite nous n'essayons pas de faire plus, nous leur allouons davantage de surfaces ».

À partir du 15 août, selon la repousse après fauche, de nouvelles parcelles en prolongement des premières sont en effet ouvertes. « Les vaches sont alors à 500 m, il suffit d'un quart d'heure pour aller les chercher. » C'est seulement en cas de manque d'herbe en fin d'été que les éleveurs distribuent du maïs en vert, à l'auge, aux vaches rentrées dès 15 h dans le bâtiment. Une centaine d'hectares d'herbe sont fauchés. Pour sécuriser la récolte, le Gaec possède toute sa chaîne de fenaison (ses autres matériels sont en Cuma). « Avec nos trois faucheuses, soit 9 m de coupe, trois faneurs, trois andaineurs, une autochargeuse et une presse, et en nous mobilisant tous, nous mettons à l'abri 25 ha en vrac et en balles en un après-midi. » Les 1 800 m3 de foin en vrac consommés annuellement de décembre à mi-mars par les vaches sont séchés dans deux cellules sur caillebotis en bois au moyen d'un ventilateur, avec réchauffage de l'air au gasoil dont les éleveurs limitent la consommation « à moins d'un mètre cube par an ».

« TROIS FACTEURS LIMITENT LA HAUSSE DE NOTRE PRODUCTION »

Le reste du fourrage pour alimenter les vaches et tout ce que consomment les génisses sont en balles rondes, dont l'excédent (200 bottes) est en partie vendu. Non limité en fourrages, le Gaec veille à économiser sur les engrais, en valorisant au maximum ses fumiers et lisiers. Toutefois, ses sols étant acides, le chaulage pratiqué depuis vingt ans sur l'exploitation représente un poste coûteux. Avec une ration hivernale composée de deux tiers de foin et d'un tiers de regain de bonne qualité cette année, complémentés au Dac avec 3,5 kg de céréales et 2,5 kg de tourteaux jusqu'à 25 kg de lait (au-delà et à moins de 100 jours de lactation, une VL 24 est ajoutée), le troupeau tourne autour de 7 200 kg de lait cet hiver. « La production a bien progressé depuis l'an dernier, commente Stéphanie Roy, conseillère d'élevage à Jura Conseil Élevage. De septembre 2013 à août 2014, la moyenne s'est établie à 6 600 litres, avec une quantité de concentré maîtrisée à 1,6 tonne par vache (76 €/1 000 litres). La bonne valorisation du pâturage et l'ajustement au mieux des tourteaux dans le concentré fermier sont des atouts. »

Vu la tendance de production du troupeau, dont 70 % des vêlages ont lieu de septembre à décembre, « nous produirons sur la campagne en cours tout ce que nous pouvons livrer à la coopérative, soit 700 000 litres », assurent les associés. Cette possibilité de produire plus résulte d'une mutualisation entre producteurs, dont certains sont sous-réalisateurs, afin de permettre aux coopératives de répondre à la forte demande des affineurs de comté. Dans le cadre d'une réflexion collective (lire « Parole d'éleveur »), le Gaec a réalisé début 2014 un diagnostic Capacilait de ses capacités à produire des volumes supplémentaires. En accord avec les objectifs des éleveurs - productivité par vache entre 6 500 et 7 000 l, recherche d'une autonomie alimentaire, maintien du pâturage et respect des règles de l'AOP -, cet examen a mis en évidence des facteurs de production limitants : la salle de traite, la place dans le bâtiment et la surface fourragère. Sachant que l'investissement dans l'équipement de traite et dans une rallonge de la stabulation à logettes est à l'étude, Claire Courvoisier, conseillère d'entreprise à la chambre départementale d'agriculture qui a réalisé le diagnostic, précise : « C'est le système fourrager qui bloque l'élevage à 110 vaches, soit 720 000 litres produits, avec 6 500 l/VL. Développer le troupeau au-delà, pour atteindre 800 000 litres, demandera davantage de surfaces fourragères. »

« DEVONS-NOUS PASSER EN DOUBLE ÉQUIPEMENT ? »

Cette évolution devrait se faire avec l'installation d'Elie. En matière d'investissements, la rallonge du bâtiment laitier à 120-130 places pourrait représenter 60 000 €. Le choix de la salle de traite suscite quant à lui des interrogations. Avec un seul trayeur, la 2 x 8 simple équipement de 10 ans permet de traire presque 100 vaches en une heure trente à une heure quarante-cinq. « Cela deviendra certes difficile avec un effectif supérieur, convient Christophe Defert. Mais nous n'avons jamais regretté le simple équipement et son intérêt économique : l'installation a coûté 47 000 € en 2004 et nous avons trait pas loin de 6 millions de litres ! Faut-il réinvestir près de 40 000 € pour passer en double équipement, et devoir mobiliser deux personnes à la traite afin de gagner du temps, pour se retrouver avec d'autres tâches à terminer après ? Actuellement, Sophie s'occupe des veaux,et lorsque Elie ou moi finissons la traite, les autres terminent le raclage, le paillage, l'affouragement. »

Les tâches d'astreinte sont en effet définies entre les quatre hommes. Ils peuvent toutefois tous se remplacer. Outre un week-end sur deux et l'équivalent de trois semaines de congés par an, ils ont l'habitude de s'absenter de l'exploitation. Et plutôt au pied levé ! « Au plus fort de nos permanences de pompiers, en hiver,nous pouvons tous les cinq totaliser jusqu'à quinze interventions hebdomadaires ! », sourient ces soldats du feu.

CATHERINE REGNARD

Le bâtiment laitier, en bordure du village, donne accès à 90 ha du Gaec. Un sérieux atout pour le pâturage.

Les deux autres bâtiments, à 500 m de la stabulation laitière, accueillent les génisses et les taries, toutes en logettes.

Avec deux tiers de leur ration hivernale de fourrage en foin, les laitières consomment en quatre mois les 1 800 m3 de foin vrac séchés en grange. Le reste du foin et tout le regain sont stockés en balles rondes.

La salle de traite 2 x 8 postes, simple équipement, constitue un facteur limitant le développement de production. Un seul associé, ici Elie, y accomplit la traite en une heure trente à une heure quarante-cinq.

Tous sapeurs-pompiers à Poligny, les cinq membres de l'exploitation doivent pouvoir se remplacer l'un l'autre rapidement.

Le regard de Sophie, plus distancié sur l'exploitation, nourrit les réflexions du Gaec.

Chaque lundi matin, la réunion du Gaec permet de faire le point sur les travaux réalisés et à programmer, et représente un temps privilégié d'échanges entre ses membres.

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Les seuils de déclaration environnementale relevés pour les élevages bovins