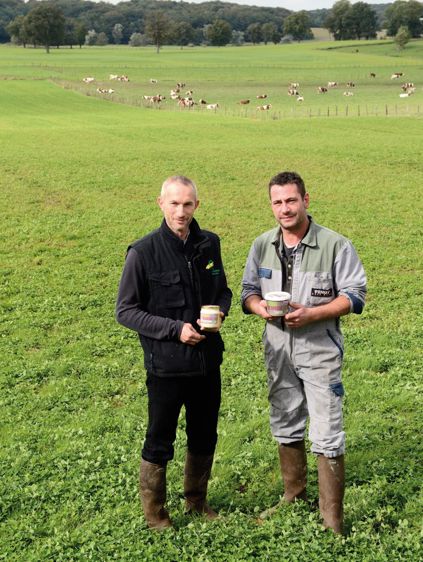

DANS UN CONTEXTE INCERTAIN, SÉBASTIEN GAILLY ET LUDOVIC ROBIN SAISISSENT LES OPPORTUNITÉS QUI SE PRÉSENTENT POUR VALORISER LEUR LAIT ET RÉDUIRE LEUR COÛT.

AU GAEC DU CHARNAY, EN BRESSE DE L'AIN, les incertitudes sont nombreuses sur le prix du lait, les droits à produire éventuellement récupérables, la possibilité de trouver un troisième associé...

Malgré tout, Sébastien Gailly et Ludovic Robin souhaitent continuer à avancer. À ce titre, ils ont choisi d'intégrer la nouvelle filière AOC beurre et crème de Bresse, et d'adhérer au séchoir collectif Luzerne de Bresse. Il y a cinq ans, au Gaec du Charnay, un élan supplémentaire a été donné à l'atelier lait avec l'arrivée d'un nouvel associé hors cadre familial, Sébastien Gailly.

Un bel outil de production était déjà en place : une stabulation paillée avec aire d'exercice sur caillebotis, 70 places au cornadis, et une salle de traite arrière 2 x 6 postes construite par Ludovic Robin et son père Christian en 2001. Le troupeau, qui disposait d'un bon potentiel génétique, ne demandait qu'à s'exprimer. Un bol mélangeur de grande capacité (24 m3) a alors été acheté et la proportion de maïs dans la ration augmentée, en particulier l'été. « Le pâturage et l'ensilage d'herbe ne suffisaient plus à couvrir les besoins des laitières depuis que les vêlages traditionnellement calés en début d'hiver avaient été étalés sur l'année », explique Sébastien. En trois ans, la moyenne a progressé de plus de 2 000 kg par vache. Sans augmentation d'effectif, la production (418 000 litres en 2007) est passée à 570 000 l en 2011. Elle est aujourd'hui de 600 000 l.

Parallèlement, le Gaec s'est engagé dans la nouvelle filière beurre et crème de Bresse, reconnue AOC en 2012. Fondé sur une alimentation équilibrée en maïs et herbe toute l'année, le cahier des charges stipule que les vaches doivent pâturer 150 jours par an (10 ares par vache) et les génisses sortir dès la première année.

« L'ORIENTATION LAIT D'ÉTÉ DEVRAIT ÊTRE RENFORCÉE DANS NOTRE LAITERIE »

Pour assurer au produit une qualité homogène quelle que soit la saison, 10 % minimum de la MS donnée l'été aux laitières doivent être apportés sous forme de maïs, soit l'équivalent d'un kilo de maïs grain sec. L'hiver, la ration doit comporter au minimum 25 % de maïs fourrage ou l'équivalent de 2,5 kg de maïs grain. L'herbe et la luzerne doivent représenter au moins 15 % de la MS distribuée. « Notre système maïs-herbe collait bien aux exigences du nouveau signe de qualité, note Sébastien. Les vaches pâturaient déjà. Elles ne sont jamais bloquées en bâtiment et les silos ne sont jamais fermés. En avril et mai, le pâturage tournant est valorisé sur 15 ha de prairies permanentes. À partir de juin, nous commençons à donner de l'ensilage d'herbe pour compenser la baisse de la pousse. Dès le mois d'août, les vaches sont quasiment en ration d'hiver. C'est indispensable pour faire du lait d'été, et récupérer la valorisation supplémentaire (+30 à +50 e les 1 000 litres). Les dernières années, en faisant vêler les génisses en juin et au début de l'été, nous avons beaucoup augmenté la production en juillet, août et septembre. Cette année, les vêlages se sont un peu décalés. Les contrats actuellement en cours d'élaboration dans notre laiterie vont renforcer cette orientation lait d'été, car cela correspond aux besoins de l'entreprise et de ses marchés. Les éleveurs seront incités à produire plus de lait entre mai et septembre par des droits à produire supplémentaires et par un prix plus attractif. »

Le point sur lequel l'élevage doit être le plus vigilant concerne en fait le niveau de concentré. Dans le cahier des charges, il est limité à 1 800 kg par vache et par an, soit 6 kg par jour de lactation. « Ces dernières années, précise l'éleveur, nous avons augmenté la moyenne laitière et, l'an passé, pour équilibrer le maïs 2012 peu digestible, on a dû donner plus de tourteau. » La dernière ration, établie avec le contrôleur laitier, fait état de moins de 200 g par litre de lait pour une production moyenne de 8 500 kg par vache, soit 1 700 kg par vache et par an.

« RÉCOLTER LA LUZERNE SANS SÉCHAGE EST DIFFICILE »

Distribuée de début novembre à mi-mars, la ration hivernale se compose de 1,5 kg de foin de luzerne, 1 kg de foin de prairies, 8 kg d'ensilage de RGI, 35 à 40 kg de maïs (selon son taux de MS), 1,5 kg de farine d'orge et 3 kg de correcteur azoté. En fonction de leur niveau de production, les vaches sont complémentées avec une VL 22 distribuée aux cornadis à la brouette.

Pour réduire les achats de tourteau tout en confortant l'état sanitaire du troupeau, l'exploitation a adhéré à la Cuma Luzerne de Bresse et au séchoir collectif de fourrage, implanté à sept kilomètres. « En Bresse, expliquent les associés, récolter la luzerne dans de bonnes conditions sans séchage est difficile. Soit les terrains sont trop mouillés au printemps - il faut alors enrubanner mais le passage du matériel abîme les sols peu porteurs à cette période - soit le fourrage est trop sec en été. Les feuilles restent alors au sol et on ne récupère que les tiges. » Compte tenu de ces difficultés, l'élevage avait opté dans le passé pour l'achat de Rumiluz. Le produit incorporé dans la ration hivernale à raison de 1,5 kg par vache et par jour, donnait satisfaction. Mais son prix a beaucoup augmenté : de 198 €/t rendu exploitation, il est passé à près de 300 €/t.

Le séchoir collectif a été mis en service ce printemps dans un contexte climatique difficile. Avec le printemps pluvieux, la première coupe n'a pu être rentrée qu'en juin, trop tard. Elle était sale. En revanche, les trois coupes suivantes ont été de bonne qualité. Les premières analyses faites par la Cuma sur un échantillon de foin récolté en deuxième et troisième coupes sont encourageantes : la luzerne titre 19 % de MAT. « On devrait pouvoir monter », estime Sébastien. Ludovic apprécie la simplicité du chantier, ainsi que la préservation des sols. « On fauche, on pirouette une ou deux fois, selon les conditions météo, et on andaine. Après, c'est l'autochargeuse de la Cuma qui intervient. »

« NOUS DOUBLERONS LA LUZERNE L'AN PROCHAIN »

Cette année, outre les 4 ha de luzerne, le Gaec du Charnay a aussi fait sécher 3 ha de ray-grass-trèfle. Dès l'an prochain, les éleveurs souhaitent doubler leur surface de luzerne. « Si les collègues de la Cuma sont d'accord, nous aimerions passer à 8 ha. Avec 4 ha, soit 40 t en bonne année, on peut donner 1,5 kg de foin de luzerne par vache et par jour. Avec le double, on pourra en donner aux petites génisses et davantage aux vaches (jusqu'à 2,5 kg). Le foin de luzerne, plus piquant, favorise une bonne rumination. C'est aussi une plante intéressante pour restructurer les sols. »

Sur l'exploitation, la luzerne est implantée en août. Elle est semée en direct avec un outil à disque, derrière un blé ou une orge sur un chaume traité au Round Up et chaulé (1,5 t de chaux à l'hectare). Les terrains limoneux sont décompactés avec un outil à dents. La légumineuse reste en place trois, voire quatre ans.

Après plusieurs années tendues liées à un prix du lait très bas et à une situation difficile pour leur laiterie (lire encadré), Sébastien et Ludovic souhaitent continuer à avancer tout en essayant de maîtriser au mieux leurs charges. Ce qui n'est pas simple. « Que faire quand le coût de la ration bondit de 40 s/1 000 l sous l'effet principal de la hausse des coûts unitaires des aliments achetés ?, s'interroge Sébastien. La hausse du prix du lait enregistrée ces derniers mois est certes encourageante. Après être descendu en moyenne à 287 €/1 000 l en 2009, le prix payé est remonté à 406 € en septembre. C'est un record ! Mais ce niveau pourra-t-il se maintenir les prochains mois ? Pour assurer, à terme, un bon prix du lait, la laiterie doit commercialiser ce qui se vend bien et maîtriser les charges. Comme nous sur nos exploitations. »

Alors que certaines belles structures du secteur ont arrêté leur atelier lait l'an passé et que la laiterie a perdu 2,5 millions de litres de lait, soit près de 10 % de sa collecte, le Gaec serait prêt à en produire davantage. « Nous avons la surface, soulignent les associés. Une partie du maïs grain vendu peut être transformée en maïs ensilage, et l'herbe peut encore être valorisée. Une dizaine d'hectares de prairies temporaires seraient implantés et nous pourrions cultiver plus de dérobées. Faire pâturer des parcelles un peu plus lointaines, bien qu'accessibles directement depuis les bâtiments, est aussi envisageable. » Mais encore faut-il avoir les droits à produire correspondants... Depuis la régionalisation des quotas, la référence de l'élevage a progressé de 10 000 l/an car l'exploitation a produit au moins 96 % de son quota. Mais récupérer de nouveaux droits à produire reste incertain.

« NOUS NE POUVONS PAS RESTER EN AIRE PAILLÉE »

Dans ce contexte, le projet de transformation, voire l'extension du bâtiment des laitières a été plusieurs fois reporté. Parmi les différentes hypothèses étudiées, la plus simple et la moins coûteuse consiste à transformer l'aire paillée en logettes en béton dotées de matelas confortables (90 environ) et à installer un Dac. « Nous ne pourrons pas rester longtemps en aire paillée, note Sébastien. Le bâtiment est plein en hiver et l'espace réservé au stockage est désormais utilisé pour loger les jeunes veaux jusqu'au sevrage ou les taries. Avec 8 à 9 m2 par animal, l'aire paillée est trop juste quand il y a de nombreux vêlages comme en août et septembre. Nous consommons trop de paille. L'hiver dernier, il a fallu en acheter 50 t. »

En attendant d'y voir plus clair, Sébastien et Ludovic ont choisi d'investir dans un bâtiment de stockage. « Tout le fourrage sera à l'abri. La paille ne restera plus dehors. » Deux grands silos couloirs (30 m x 10 m x 2,80 m) ont également été construits pour le maïs. Le Gaec a prévu large. Il sera possible d'ajouter d'autres silos sur les côtés et de construire une cuve enterrée pour récupérer les jus.

Les associés ont aussi investi pour le confort de travail. Ça faisait cinq ans qu'ils travaillaient avec des silos taupinières. D'une longueur de 40 m et d'une largeur de 14 m, le bâtiment sera prolongé par deux travées surbaissées de 10 m de long. Elles pourront abriter des jeunes bêtes, des vaches taries ou des taurillons. Produits dans le cadre d'un contrat avec une coopérative, 40 taurillons sont vendus chaque année. « Ils nous ont bien aidés pendant la crise du lait », soulignent les éleveurs. En 2011, un projet de développement de la production avec bâtiment neuf avait été chiffré mais, à l'époque, l'investissement était difficilement rentable du fait des prix de la viande (3 e/kg). Avec la perspective alors de récupérer de nouvelles références, les éleveurs s'étaient branchés sur le lait. Aujourd'hui, même si les cours ont un peu baissé ces derniers temps, les prix de la viande restent bien supérieurs à ceux d'il y a deux ans : 3,62 €/kg pour le dernier lot. Les prochaines années, si c'est nécessaire, trois ou quatre travées supplémentaires pourraient être ajoutées aux aires paillées non bétonnées aménagées dans le nouveau bâtiment en construction. La production de viande pourrait alors augmenter.

Plus de lait ou plus de taurillons ? À l'instar de nombreuses exploitations, le Gaec du Charnay aimerait avoir plus de lisibilité pour se projeter dans l'avenir et garder sa motivation.

ANNE BRÉHIER

Le nouveau hangar de stockage devrait être construit prochainement sur la gauche de la plate-forme. Le coût total des travaux d'empierrement, de terrassement et de construction des silos de maïs et du bâtiment de stockage s'élève à 208 000 €.

Les laitières ont toujours accès au bâtiment et ne sont jamais loin de l'auge. Les quantités d'ensilage sont ajustées en fonction de l'ingestion de l'herbe.

Imposé par le cahier des charges de l'AOC beurre et crème de Bresse, un prérefroidisseur a été installé sur le tank à lait. Outre une économie d'électricité chiffrée à 800 € par an, cet équipement permet de fournir aux laitières une eau tiède. Un gros avantage l'hiver.

Sur la ferme où tous les veaux sont conservés, les mâles ont toujours été engraissés. Les animaux sont nourris tous les deux jours avec une ration mélangée. Les cases sont paillées et raclées deux fois par semaine.

Malgré la valorisation des céréales autoconsommées, maîtriser le coût de l'alimentation reste un exercice difficile. Alors que le Gaec s'était fixé un coût de ration hivernale maximum de 110 €/1 000 l de lait, le coût moyen s'est envolé depuis 2010. Il s'élève actuellement à 140 €/1 000 l.

Pour réduire l'âge au premier vêlage à 27-28 mois, il faudrait consacrer plus de temps aux petites génisses. Pour le moment, elles perdent trop de poids.

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Les seuils de déclaration environnementale relevés pour les élevages bovins