Par ISABELLE MAILLOU, consultante en relations humaines à CERFrance-Orne

LA SITUATION

Théo s’est installé en Gaec avec ses parents, Sophie et Christophe, en 2019. Âgés de 53 ans, ils sont à la tête de 115 vaches et 150 ha. L’arrivée de leur fils s’accompagne d’un agrandissement de la SAU. Théo reprend en effet 127 hectares en location, à quelques kilomètres du site laitier, essentiellement de cultures. Cette décision s’est prise très rapidement car, sinon, le Gaec passait à côté de cette opportunité. Étant auparavant salarié agricole en charge des cultures, la partie « plaine » du Gaec motive le fils… les vaches, pas du tout ! Très vite, la relation entre ses parents et lui se dégrade.

LA PERSONNALITÉ DES ASSOCIÉS

Sophie et Christophe aiment leur métier. Habitués à travailler ensemble depuis vingt-cinq ans, ce sont des éleveurs rigoureux et l’observation quotidienne de leurs animaux fait partie de leurs règles de conduite pour résoudre rapidement un problème. Perfectionnniste, Sophie formule facilement ses reproches et de façon piquante.

Christophe, que les années de travail physique fatiguent, souhaite lever un peu le pied. Hypersensible, Théo, lui, a besoin d’être encouragé et vit mal les reproches. Introverti, il préfère travailler seul dans les domaines qu’il maîtrise, les cultures et le matériel en font partie, pas les animaux. Dès qu’il sort de son champ de compétences, il stresse et s’énerve.

LES POINTS DE BLOCAGE

Les attentes des parents et du fils sont diamétralement opposées. Pour Sophie et Christophe, l’arrivée de Théo consolide la force de travail sur l’élevage. Christophe veut déléguer les travaux des champs aux ETA pour une participation plus importante du jeune à la traite et aux soins des animaux. Vu la place importante de la production laitière dans le chiffre d’affaires, cela leur semble logique, d’autant plus qu’ils ont facilité financièrement l’installation de leur fils.

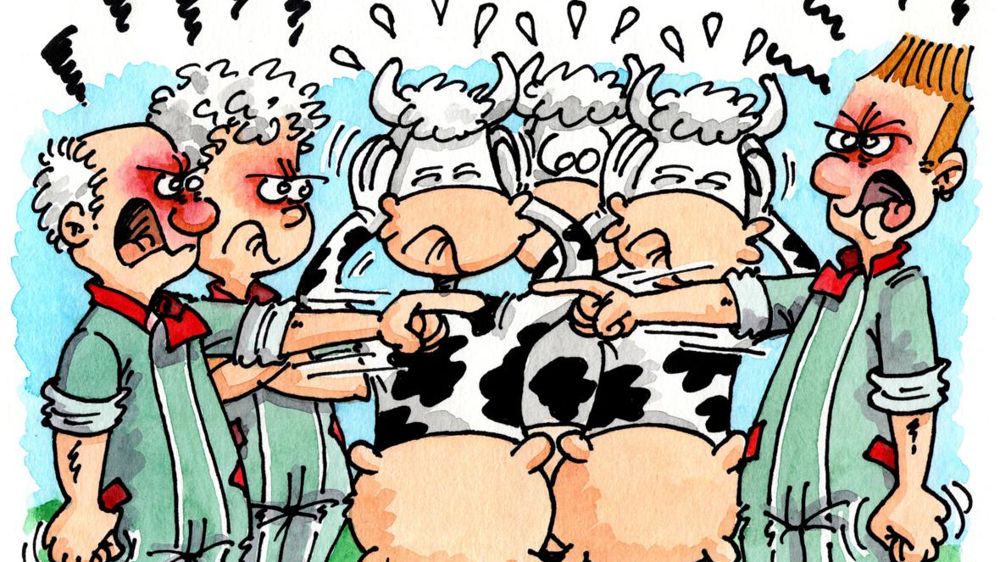

Pour Théo, c’est tout le contraire. Moins il passe de temps dans l’élevage, mieux c’est. Il ne respecte par les horaires de traite et a tendance à réaliser trop rapidement les soins aux animaux. À plusieurs reprises, des vaches malades ne sont pas repérées à temps. Les reproches des parents fusent. La colère de part et d’autre s’installe. Les portes claquent. L’absence de coordination diminue l’efficacité du Gaec.

DEUX SOLUTIONS TROUVÉES

J’ai rencontré le Gaec à deux reprises l’an passé. Ma position neutre a permis aux trois associés d’exprimer leurs objectifs relatifs à l’installation de Théo. Ils ont cheminé chacun de leur côté pour faire évoluer leur comportement. Sophie et Christophe ont également changé leur posture en se positionnant beaucoup moins comme parents dans leur relation professionnelle et davantage comme associés envers Théo. Bien sûr, tout n’est pas réglé. L’accompagnement sera probablement poursuivi jusqu’au départ à la retraite des parents, mais le Gaec fonctionne mieux. Toutes les décisions sont rédigées dans un compte rendu après chaque réunion.

EMBAUCHER UN SALARIÉ

Les parents ont compris le manque d’intérêt de Théo pour l’élevage. Ils acceptent sa vision et sa perception différente de la ferme. Cela se traduit concrètement par sa prise en charge de la partie « plaine » et l’embauche d’un salarié pour l’astreinte laitière en semaine. Sophie et Christophe acceptent également d’assurer celle de trois week-ends sur quatre. Le quatrième l’est par le salarié et Théo. Ce week-end-là, le jeune s’engage en contrepartie à commencer la traite à l’heure et à consacrer le temps nécessaire à l’élevage.

AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN DU GAEC

Clarifier le rôle de chacun. Sophie suit le troupeau : les soins, la « repro », les déclarations d’animaux, etc. Elle classe les factures et effectue les paiements. Christophe a la vision globale de l’exploitation : les approvisionnements, l’alimentation du troupeau, le suivi administratif, etc. Théo est responsable des cultures et de l’entretien du matériel, sauf celui de la désileuse automotrice. Il établit l’assolement avec son père. Pour cela, une date et une heure sont fixées.

Organiser le travail en commun . Une réunion de Gaec est organisée chaque vendredi matin à 10 heures. Elle est prioritaire sur tous les autres rendez-vous. Les consignes pour le week-end y sont transmises. Les priorités pour la semaine suivante sont définies en répondant à ces questions : « Est-ce grave pour l’exploitation si ce n’est pas fait ? » et « Qui réalise la tâche ? quand, comment et avec qui ? » Le tout nouvel agenda partagé est mis à jour à ce moment-là. De même, les associés établissent sur six mois le planning des week-ends d’astreinte et des semaines de vacances, ce qui permet aussi au salarié d’organiser sa vie privée.

Mieux communiquer. Cela commence par écouter jusqu’au bout ce que l’associé est en train de dire, sans lui couper la parole. Les mots utilisés ont de l’importance. Par exemple, éviter le « tu » accusateur et le remplacer par « je trouve que », « j’ai l’impression que ». Si l’agacement envers ses parents monte, Théo essaie de les regarder positivement : « Ils m’énervent mais en même c’est grâce à eux que je suis là. » Sans oublier bien sûr, pour tous les trois, de parler des réussites et de se complimenter et se remercier mutuellement. Pas besoin d’une grande phrase. Un simple « merci » peut suffire.

MES CONSEILS

Les relations familiales et leurs histoires ont un impact sur la relation professionnelle. Cela exige des deux parents qu’ils acceptent chacun de « relire » celle nouée avec leur fils depuis son enfance. Ce questionnement les aidera à quitter leur posture de parents dans le travail. De même, avant de s’installer, le jeune s’interrogera sur la relation à ses parents et identifiera ce qui est potentiellement problématique.

Définir le caractère et les motivations de chaque associé aide à prendre conscience de l’idée que l’on se fait de l’autre et à comprendre sa façon d’agir. L’objectif est de définir un cadre professionnel à la relation de ces associés familiaux.

L’installation précipitée d’un associé au nom d’une opportunité empêche d’exprimer les objectifs et les attentes de chacun. Ce temps de réflexion et d’échanges est pourtant indispensable à la réussite de l’installation. Il permet également de sortir de la vision rêvée de l’exploitation. Dans l’enthousiasme lié à la construction technico-économique du projet, bien souvent est oubliée sa dimension humaine. Cette lune de miel passée, les défauts de chacun apparaissent et agacent.

Un accompagnement thérapeutique pourra être suggéré si la relation conflictuelle entre les parents et l’enfant est difficilement surmontable, liée à des blessures intérieures profondes.

Améliorer sa façon de communiquer , c’est-à-dire sans accusation ni dévalorisation, contribue à désamorcer les conflits. Cela demande de se mettre à la place de l’autre.

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »