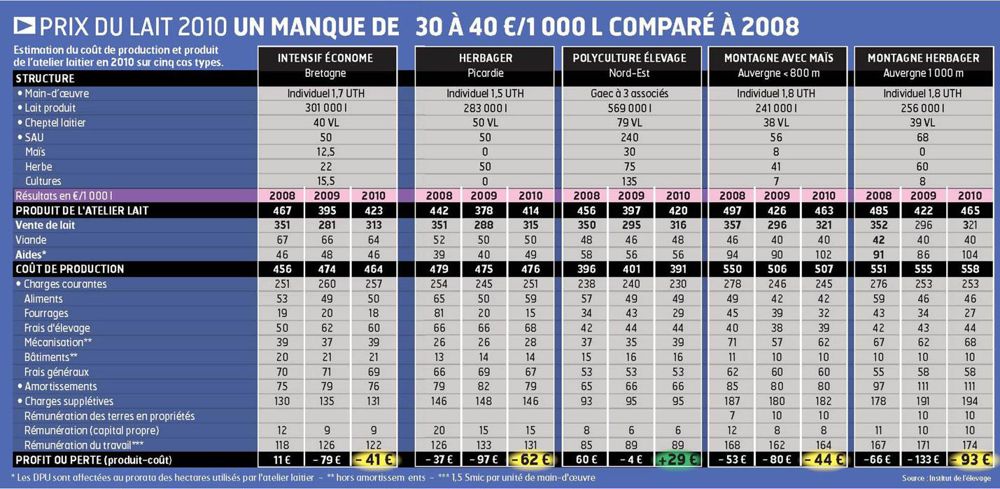

Une étude de l'Institut de l'élevage démontre qu'aucun système de production n'a retrouvé l'année dernière, le niveau de rémunération de 2008.

PAS SUFFISANTE LA REPRISE DE 2010 pour revenir aux niveaux de marge de l'atelier laitier d'avant la crise. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par l'Institut de l'élevage. Pour la troisième année consécutive, le coût de production du lait est comparé au produit de cette activité par système de production. Résultat : il manque entre 30 et 40 €/1 000 l au prix du lait pour atteindre le niveau de rémunération de 2008.

Intensif économe Des systèmes déjà bien optimisés

Comparé à 2009, ces systèmes profitent d'une revalorisation du prix du lait de 32 €/1 000 l ainsi que des 5 % d'allocations provisoires. Néanmoins, ces deux coups de pouce ne suffisent pas pour revenir aux résultats de 2008. D'autant que les charges restent à un niveau élevé, surtout les tourteaux. Pour ces élevages déjà bien optimisés, difficile de trouver d'importantes marges de manoeuvre pour baisser le coût de production. En 2009, certains éleveurs ont fait l'impasse sur la fumure de fond et ont baissé drastiquement les concentrés. Mais ces économies n'ont pas pu être reconduites. Surtout qu'en 2010, il a fallu redistribuer plus de concentrés pour produire les volumes supplémentaires. Des progrès restent malgré tout possibles dans la maîtrise du coût de renouvellement. « Il faut viser un taux de 25 %, conseille Bernard Le Lan, de l'Institut de l'élevage. Pour cela, mieux vaut vendre des génisses pleines que de les introduire dans le troupeau et réformer des vaches. »

Au sortir de la crise, on observe deux cas de figure. Des éleveurs prudents qui ont mis de l'argent de côté en 2008 et ont puisé dans leurs réserves quand le prix du lait a chuté. Et d'autres qui ont investi durant l'embellie et ont dû emprunter pour faire face à un manque de trésorerie. « Alors qu'il ne faudrait pas dépasser 60 à 80 €/1 000 l d'annuité sur une longue période, certains éleveurs doivent rembourser entre 120 à 140 €/1 000 l. » En 2011, ils devraient pouvoir réduire leur endettement grâce à la bonne conjoncture laitière.

Herbager Une forte sensibilité au prix du lait

Ces systèmes 100 % herbe, sans culture de vente ni atelier bovins viande en complément, sont très sensibles au prix du lait. 77 % du chiffre d'affaires global de l'exploitation sont représentés par la vente de lait. En 2010, son prix étant inférieur de 36 €/1 000 l à 2008, pas étonnant dans ces conditions que la marge de l'atelier n'atteint pas le niveau d'avant crise.

D'autant que le coût de production reste quant à lui stable à 476 €/1 000 l. Ces élevages sont également très dépendants du prix des intrants. L'an dernier, le coût alimentaire a progressé de 9 €/1 000 l. « Cette hausse provient de l'envolée du prix des concentrés énergétiques, ajoute Emmanuel Beguin, de l'Institut de l'élevage. En contrepartie, ils profitent de la baisse des engrais, mais dans une moindre mesure puisque les achats se limitent aux engrais azotés. Ils n'épandent généralement pas de fumure de fond car ils valorisent les déjections animales. » Avec 283 000 l de lait sur 50 ha et 1,5 UMO, ces exploitations restent pénalisées par la faible productivité de la main-d'oeuvre. On les rencontre d'ailleurs de moins en moins en Thiérache. Beaucoup d'entre elles optent pour l'agrandissement. « Les exploitations de cette zone sont à présent de plus grandes dimensions avec un quota et une surface plus importants. »

Certaines choisissent de rester dans le même système à base d'herbe. Mais souvent, elles l'intensifient en introduisant du maïs.

Polyculture-élevage Un rattrapage grâce aux volumes

Contrairement à d'autres systèmes, les polyculteurs-éleveurs lorrains ont été moins enclins à adopter des stratégies d'adaptation dans la conduite de leur troupeau durant la crise. « En raison des bons résultats économiques des années antérieures, ils ont été les moins réactifs à baisser leurs charges », précise Dominique Caillaud, de l'Institut de l'élevage. Même en pleine crise, ils étaient capables de rémunérer la main-d'oeuvre à hauteur de 0,9 Smic/UMO. En 2010, la hausse du prix du lait ne devrait pas leur permettre d'atteindre le niveau de revenu 2008. Ces élevages s'appuient toujours sur leur bonne productivité du travail. C'est ce levier qui est privilégié pour faire progresser le résultat. La réduction des charges n'est mise en oeuvre que dans un deuxième temps. Malgré tout, l'an dernier, le coût de production a régressé de 10 €/1 000 l. Ces élevages, gourmands en intrants, profitent de la baisse du coût des engrais. « Mais si on fait l'hypothèse que les intrants seront durablement chers, on peut penser que ces élevages sont probablement arrivés au bout de leur logique d'intensification. » D'ailleurs, vouloir intensifier l'atelier laitier pour libérer des hectares pour les cultures se révèle une stratégie plus ou moins payante selon les années. Elle ne l'était pas en 2009. Par contre, l'an dernier, ces agriculteurs ont pu profiter d'un prix des céréales élevé.

Montagne avec maïs Peu de marge de sécurité en cas coup dur

Très affectés par la crise, ces systèmes peinent à retrouver les niveaux de rémunération des années 2006-2007 qui atteignaient à cette époque 1,5 Smic par UMO. Le prix du lait en 2010 n'est pas assez rémunérateur pour dégager une marge équivalente, les charges ayant beaucoup grimpé depuis lors. « Grâce au bilan de santé de la Pac, les subventions progressent de 12 €/1 000 l », souligne Jean-Luc Reuillon, de l'Institut de l'élevage. Le coût de production en 2010 est resté aussi élevé qu'en 2008. Comparé aux herbagers installés à une altitude plus élevée, le maïs permet de faire des économies de concentrés de 10 %. Mais ces exploitations sont très sensibles aux conditions météorologiques du printemps pour récolter l'herbe qui constitue une part importante de leurs fourrages. En 2011, elles subissent de plein fouet la sécheresse du printemps.

Ces élevages de zones de montagne n'ont pas la solidité de celles de l'Ouest pour passer les coups durs. À l'avenir, elles devront s'adapter pour subsister. Deux stratégies se présentent à elles. Certaines exploitations, surtout celles situées en zones AOC, peuvent limiter l'intensification pour se lancer dans la voie de la différentiation des produits. D'autres, à condition d'en avoir les capacités, peuvent s'engager dans la voie de l'augmentation des volumes.

Herbagers de montagne Ils se serrent la ceinture

À force de présenter des résultats dans le rouge en permanence, on peut se demander comment ces élevages ne font pas faillite ! En réalité, ils gardent la tête hors de l'eau en investissant peu ou en autofinançant une partie de leurs investissements, tout en se serrant la ceinture sur les prélèvements privés. Les amortissements de 111 €/1 000 l ne reflètent pas ce qui se passe au niveau de la trésorerie. « Seulement 50 à 60 €/1 000 l sont déboursés pour rembourser les capitaux d'emprunt, déclare Jean-Luc Reuillon, de l'Institut de l'élevage. La rémunération du capital et les terres en propriété de 20 €/1 000 l ne correspondent pas non plus à une sortie d'argent. » Au final, ces systèmes atteignent presque un revenu disponible de 1,5 Smic par UMO. Mais une partie est réinjectée dans l'exploitation. En 2010, il manque encore 30 €/1 000 l au prix du lait pour s'approcher de la marge dégagée en 2008. Grâce au rééquilibrage de la Pac, ces systèmes profitent d'une revalorisation des aides de 13 €/ 1 000 l. Quant au coût de production, il n'évolue presque pas. Des questions se posent sur l'avenir de ces exploitations, très fragiles et difficiles à moderniser.

Contrairement aux systèmes de plaines, elles peuvent difficilement opter sur la stratégie des volumes pour diluer leurs charges. « La seule voie possible reste la différenciation des produits. Ces exploitations doivent tenter de se rapprocher des prix du lait de Franche-Comté, mieux rémunérés de plus de 100 €/1 000 l. En effet, leur coût de production est identique. »

NICOLAS LOUIS

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Quelques recommandations pour bien loger ses veaux laitiers

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?