LE GAEC DU PETIT CHÊNE A ENTIÈREMENT RÉALISÉ SES BÂTIMENTS. RÉSULTAT : UN INVESTISSEMENT RECORD DE 172 000 € POUR PLUS DE 2 400 M2 COUVERTS, SOIT 69 €/M2. QUI DIT MIEUX ?

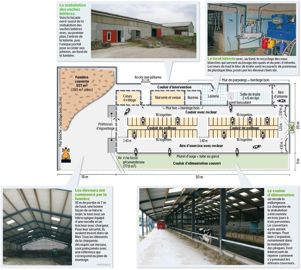

AUTOCONSTRUIRE SON BÂTIMENT DU SOL AU PLAFOND : c'est le pari gagné par le Gaec du Petit chêne, pour un coût final défiant toute concurrence : 69 €/m2. À deux ou trois personnes seulement sur le chantier, ils ont réalisé plus de 2 400 m2 couverts : une stabulation pour vaches laitières et son bloc de traite (1 200 m2), une fumière (600 m2) et le bâtiment logeant génisses et taurillons (600 m2).

Disons-le d'entrée : Bernard Petit et son père Jean-Pierre ne sont pas des manchots et ce qu'ils ont fait n'est sans doute pas à la portée de n'importe qui. Modestes, les éleveurs affirment que rien n'est insurmontable avec un peu de bon sens. « L'une des clés de la réussite est de bien mener la réflexion en amont, puis de prendre son temps pour ne pas travailler dans la précipitation. Chez nous, le projet a débuté en 2003 avec l'aide de Christian Delair, conseiller bâtiment. Les travaux ont commencé le 15 juillet 2006 et les vaches sont entrées dans le bâtiment le 2 août 2008 », insiste Bernard. Le Gaec avait plusieurs impératifs : la mise aux normes bien sûr, mais d'abord sortir du village dans lequel l'ancien bâtiment était enclavé. « Nous souhaitions aussi améliorer nos conditions de travail, avoir un bâtiment extensible, le tout à un coût minimum. La solution : faire du neuf en autoconstruction totale. »

Faire des économies, c'est aussi faire simple. La conception de la stabulation des vaches laitières en est un exemple : deux rangées de logettes face à face, avec deux couloirs d'exercice équipés de racleurs. Celui de derrière sert au paillage des logettes et des cases à veaux. Le couloir de paillage entre les rangs de logettes a été réduit au minimum (1,20 m). Pas de cornadis devant la table d'alimentation, mais une barre au garrot de récupération. Le bâtiment n'a qu'un seul portail, celui de l'accès aux pâtures. Le bloc de traite parallèle au bâtiment évite d'avoir des couloirs de retour et l'aire d'exercice sert de prolongement à l'aire d'attente. Avec un système de logettes paillées, Bernard Petit a choisi une fumière couverte. C'est en général assez coûteux (200 €/m2), mais cela a permis d'optimiser la fosse à géomembrane de 1992 (770 m3) encore en parfait état. La fumière de 550 m2 est à l'interface de la stabulation des vaches laitières, et du bâtiment des génisses et des taurillons. Le fumier de ces derniers, plus compact, densifie le fumier mou des logettes, facilitant ainsi son stockage.

Recommandées avec des logettes paillées, deux préfosses d'égouttage d'1,30 m de profondeur ont été installées à l'extrémité des couloirs raclés. Elles reçoivent les effluents de la salle de traite, ce qui facilite leur vidange par gravité dans la fosse. La fumière couverte sert aussi d'accès à la stabulation et permet de ranger du matériel. Cette conception du bâtiment isole les différents flux : les effluents d'un côté, le bloc de traite et l'alimentation de l'autre, avec le Dac installé à l'autre extrémité.

LE PLUS BÉNÉFIQUE : LE TERRASSEMENT ET LA MAÇONNERIE

« Réaliser nous-même toute la maçonnerie s'est imposé quand nous avons reçu un devis hallucinant de 500 000 €. C'était sans doute exagéré, mais ce poste est celui où les économies sont les plus probantes », explique Bernard. Pour les murs de la fumière soumis à de fortes pressions, les éleveurs ont choisi des plaques de béton préfabriquées dans des moules de coffrage, réalisés par leur soin avec des madriers.

« Quand nous avions un peu de temps devant nous, nous préparions quatre moules à la fois avant de commander 5 m 3 « Quand nous avions un peu de temps devant nous, nous préparions quatre moules à la fois avant de commander 5 m de béton. Le tout nécessite environ quatre heures de travail. » Les plaques sont ensuite manipulées et mises en place à l'aide d'un télescopique. « La pose se fait dans une tranchée de 40 cm, avec deux plots pour stabiliser la plaque. Ensuite, nous coulons le béton. » Le reste de la maçonnerie a été réalisé en parpaings. « C'est long, c'est physique, mais on y gagne. »

Les travaux de terrassement aussi peuvent coûter très cher. Le Gaec avait anticipé six mois à l'avance en stockant une grande quantité de matériaux, en majorité de la récupération de déchets de centrale à béton. « Pour avoir un bloc de traite de plain-pied et respecter les pentes nécessaires, nous avons remué près de 6 000 m3. En le sachant à l'avance, il est toujours possible de se procurer des matériaux. »

LE PLUS IMPRESSIONNANT : LA CHARPENTE ET LA COUVERTURE

Se lancer dans le montage d'une charpente sur 2 400 m2, dont une fumière avec 18 m de portée et 7 m de haut, peut faire hésiter. « Ce n'est pas le plus difficile, à condition d'avoir été strict sur l'implantation. Là, il ne faut pas se tromper, donc ne pas hésiter à louer un niveau à laser. » Le Gaec a fait appel à un fournisseur de bâtiments en kit (CMC), qui propose des charpentes sur mesure.

« L'ensemble arrive sur un camion avec le plan et le déroulé du montage. Chaque pièce est poinçonnée avec une référence qui correspond à celle du plan. Ensuite, c'est un jeu de Meccano. Nous l'avons fait avec le télescopique de la Cuma, équipé d'une nacelle, et un tracteur avec chargeur. Il suffit de huit boulons à chaque poteau pour monter une ferme. À trois, nous avons monté les 750 m2 de la stabulation en trois jours. La couverture demande autant de temps. Pour bien s'organiser, il faut regarder comment travaillent les couvreurs professionnels et s'en inspirer. »

Il est important aussi de ne pas négliger la sécurité. Les associés se sont procuré un filet de 150 m2 capable de les assurer pendant les travaux sur la charpente. Bilan : un coût de 38 €/m2 bardage compris.

LE PLUS LONG : L'AMÉNAGEMENT

L'aménagement du bâtiment consomme énormément de temps. Là aussi, les éleveurs ont tout fait : électricité, plomberie, montage des logettes (récupérées de l'ancien bâtiment), etc. « L'électricien n'a eu qu'à réaliser les connexions sur l'armoire. La plomberie ? Avec des tubes en PVC, pas besoin de plombier. Le rainurage, nous l'avons fait sur le béton frais avec un système de luge équipée de fers à béton. »

La salle de traite a été achetée neuve, mais son montage fut négocié avec la participation d'un des associés. Idem pour les racleurs. « Les constructeurs n'aiment guère, mais il faut insister. Souvent, les éleveurs font appel à un artisan et le regardent travailler. N'hésitez pas à négocier votre main-d'oeuvre. »

Le Gaec a touché 35 000 € d'aide PMPOA. Rappelons que l'administration impose une entreprise certifiée uniquement pour les fosses supérieures à 250 m3. Bernard assure que le suivi du troupeau n'a pas souffert de l'engagement des associés dans ce projet. « Je surveille mieux mes vaches du haut de la charpente qu'en réunion à Nantes », ironise-t-il.

DOMINQUE GRÉMY AVEC CHRISTIAN DELAIR CA 44

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Les seuils de déclaration environnementale relevés pour les élevages bovins