Évaluation. Deux années d’essais d’Arvalis concluent à l’absence d’effet dynamisant sur la plante après un traitement des semences avec différents biostimulants. Seuls la protection fongique et l’engrais starter démontrent une réelle efficacité.

Le marché des traitements de semences du maïs est en pleine évolution ces dernières années, avec la disparition des protections insecticides (interdiction des néonicotinoïdes) et l’apparition des biostimulants. La première fonction d’un traitement de semence est de protéger contre d’éventuelles fontes de semis, responsables de pertes à la levée, de façon à préserver la densité de peuplement, élément clé du rendement final. Une protection contre les champignons (fusarium, pythium, etc.) est donc indispensable.

Vient ensuite la protection contre les ravageurs. Il faut la raisonner en fonction du risque mais les solutions sont aujourd’hui très restreintes avec la disparition, il y a peu, du Sonido en insecticide et du Thirame en corvifuge. Les traitements de semences disponibles sur le marché en 2021 se résument à la protection fongicide, avec de bonnes efficacités évaluées par Arvalis. Notons que les spécialités contenant du métalaxyl-M (Influx) sont en suspens puisque retirées du marché le 31 mai prochain. Aujourd’hui, le seul répulsif contre les corvidés autorisé est le zirame, avec une efficacité notée moyenne à faible par Arvalis. Pour une protection contre les taupins, il ne reste aussi qu’un seul produit : le Force 20CS, à l’efficacité jugée insuffisante. « Il n’a jamais été démontré d’intérêt technique et économique dans les nombreux essais réalisés par Arvalis. Par conséquent, il n’est pas recommandé de recourir à ce produit pour la protection des semences de maïs », peut-on lire dans les publications de cet institut technique.

Substances variées et nombreuses allégations

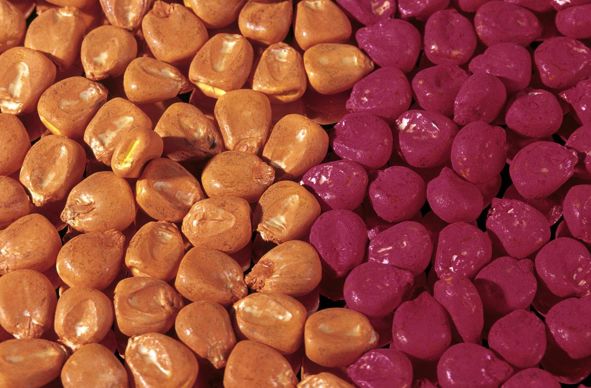

Devant cette panoplie très réduite, une nouvelle offre apparaît depuis quelques années : le traitement de semences de maïs par des biostimulants, censés doper la croissance de la plante en début de cycle. La plupart des semenciers proposent une solution commerciale dans ce sens. L’information sur le traitement apporté apparaît sur le sac de semences, sous l’étiquette SOC. Leur coût s’échelonne entre 15 et 30 €/ha.

Les substances utilisées dans ces biostimulants sont très diverses : des extraits de végétaux ou d’algues, des matières minérales nutritives (macro et oligoéléments), des micro-organismes (bactérie, levures, champignons), des molécules organiques (acides humiques, lignosulfonates), etc. Les formules peuvent d’ailleurs combiner plusieurs de ces éléments.

D’après le règlement européen qui doit entrer en vigueur en juillet 2022, pour justifier l’appellation biostimulant, un produit doit améliorer l’un de ces quatre critères : l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs, la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol, la tolérance aux stress abiotiques (liés à l’environnement) ou les caractéristiques qualitatives. De leur côté, les semenciers avancent plusieurs allégations et effets attendus de leurs biostimulants. Citons, parmi les principaux : l’augmentation du développement racinaire, l’amélioration de l’absorption des nutriments, la protection contre le stress, l’optimisation de la photosynthèse. On parle ensuite de levée plus rapide et plus homogène, de vigueur améliorée, de densité de plante plus élevée, mais plus rarement de meilleur rendement.

Aucun écart observé avec le témoin

Au final, que faut-il vraiment attendre de ces biostimulants ? Arvalis a réalisé deux années de test (2019-2020) sur huit produits de différentes familles. Ils ont été comparés à un premier témoin sans biostimulant, avec seulement un fongicide de base, et à un second témoin qui associait un engrais starter (75 à 100 kg de 18-46, selon les conditions). Plusieurs variables ont été mesurées en lien avec les allégations : vitesse de levée, vigueur, avancement des dates de floraison et, bien sûr, le rendement (grain ou fourrage).

Arvalis précise que les conditions de début de cycle des maïs observés ont été très variables selon les essais sur ces deux années, donc propices à évaluer les produits dans différentes situations de culture. Conclusion : sur les sept essais réalisés en 2019 et 2020, aucun écart avec les témoins n’a été mesuré que ce soit sur la levée, la précocité, la vigueur, la teneur en chlorophylle (qui traduit l’absorption d’azote des plantes), ou enfin le rendement. Dans ces essais, seul celui ayant utilisé de l’engrais starter ressort significativement différent du témoin, sur les stades foliaires, la vigueur et la précocité (deux à trois jours d’avance à la floraison). Rappelons que le coût d’un engrais starter varie de 20 à 35 € par hectare selon la dose choisie.

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Les seuils de déclaration environnementale relevés pour les élevages bovins