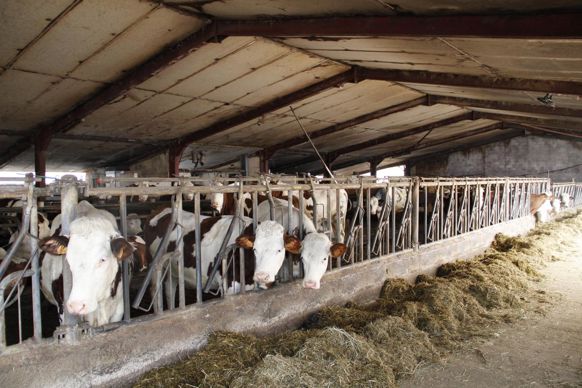

Autoconstruction. Il aura fallu près d’une année de travaux au Gaec Poudevigne avant de mettre en service sa nouvelle stabulation. L’autoconstruction a assuré une maîtrise des coûts qui a permis de financer l’achat d’un nouveau robot de traite.

C’est avec de l’entraide, du savoir-faire, un peu de débrouille et beaucoup de volonté et d’huile de coude que Caroline et François Poudevigne ont presque intégralement autoconstruit leur nouvelle stabulation. Conçue pour 60 laitières, elle est en service depuis septembre 2018 et représente un investissement total de seulement 276 777 € HT : 100 000 € de gros œuvre (charpente, toit, murs, dalle en béton, fosse caillebotis), 50 000 € d’équipements (paroi gonflable, matelas de logettes, tubulaires, robot racleur…) et 127 000 € pour le robot de traite Lely A5. « Je savais que nous étions capables de construire un bâtiment fonctionnel à moindre coût, indique François. Ce choix s’inscrit dans une logique de maîtrise des investissements, essentielle lorsque l’on produit du lait standard, à mille mètres d’altitude, en zone difficile. Notre plan de financement reposait sur 157 000 € d’emprunt, sur la revente à 70 000 € du premier robot de traite Lely A4, installé il y a six ans dans l’ancien bâtiment, et sur une part d’autofinancement. La nouvelle stabulation est aussi l’occasion de passer de 50 à 60 vaches, avec l’objectif de caler la production à 500 000 litres de lait livrés par an. »

Avant de s’engager dans les travaux, il faut préciser que François avait une petite expérience fort utile dans le bâtiment. Il avait travaillé pendant un an dans une entreprise de charpenterie métallique et déjà largement pris part aux travaux de sa première stabulation en 1995, au moment de son installation.

« Ni architecte ni subvention »

Une stabulation dont la conception ne permettait pas d’organiser une circulation suffisamment fluide des animaux autour du robot de traite mis en service en 2012. Le nouveau bâtiment répondait donc à deux objectifs : assurer une ventilation efficace dans un environnement soumis à de fortes amplitudes thermiques et faciliter l’accès au robot et à un hectare de parcours herbager, dans une logique de circulation libre.

Pour y parvenir, les éleveurs ont réalisé les plans eux-mêmes. « La contrainte était de limiter la surface du bâtiment à 800 m². Au-delà, il faut passer par un architecte. À ce titre, le robot a l’avantage d’avoir beaucoup moins d’emprise au sol qu’une salle de traite, souligne François. En tant qu’installation classée, il fallait aussi respecter une distance de 150 mètres au minimum des habitations et des cours d’eau. Nous avons donc simplement déposé un permis de construire à la mairie, sans aucune demande de subventions. Cela nous apparaissait difficilement compatible avec l’autoconstruction. Nous avons ainsi pu miser sur quelques fournitures d’occasion et faire l’impasse sur le montage et l’instruction d’un dossier long et coûteux afin de démarrer rapidement le chantier. »

« Des économies surtout sur le gros œuvre »

Sur des sols sableux et peu profonds (30 cm), François a d’abord fait le terrassement avec son télescopique. Puis, la création de la fosse à lisier de 400 m3 et d’une profondeur de 1,70 mètre a nécessité une minipelleteuse, avec brise-roche. « La charpente en kit et acier galvanisé, de 45 000 €, a été posée avec l’aide de voisins du groupe ensilage. Le plan de montage est fourni et les pièces s’assemblent comme des Legos. Nous avons juste eu besoin de deux télescopiques et d’un chariot élévateur. » Pour la maçonnerie et la fosse à lisier, le couple a sollicité une équipe de maçons autoentrepreneurs, soit un coût total de main-d’œuvre salariée de 11 000 €. La famille a aussi été mise à contribution : « Mes deux filles m’ont aidé à poser les panneaux translucides en façade et, tous ensemble, nous avons coulé la dalle en béton du couloir d’alimentation en une journée, se souvient François. C’est sur cette partie carcasse et gros œuvre que nous avons surtout fait des économies. Un peu de recherche sur internet a aussi permis de trouver des équipements moins chers, comme les lampes à LED à 95 € l’unité via Amazon, ou les tubulaires (cornadis et logettes) achetés d’occasion auprès d’un éleveur du Tarn cessant son activité. » L’installation électrique est simplement une extension de celle de l’ancien bâtiment.

« L’autoconstruction a payé le robot de traite »

À l’intérieur, l’aménagement a été pensé autour du robot de traite, installé par les techniciens Lely. Ainsi, un large dégagement a été laissé devant la stalle pour fluidifier la circulation. En sortie de traite, une porte de tri oriente les vaches soit vers les 57 logettes équipées de matelas, soit vers une aire paillée (14 x 5 mètres) pour les plus fragiles. C’est aussi par cette voie qu’est prévu le circuit d’accès au parcours extérieur. Ce qui constitue sans doute un point faible de l’installation. Pour gérer l’ambiance, une paroi gonflable de la société Deru a été positionnée sur la façade sud. Là encore, c’est le fournisseur qui a installé cet équipement.

Hors coût de la main-d’œuvre familiale, cette installation représente donc un investissement modéré de 4 612 €/vache. « C’est le choix de l’autoconstruction qui a permis de financer le nouveau robot Lely A5, souligne François. Mais il faut garder à l’esprit que cela représente près de six heures de travail par jour pendant un an. La traite robotisée dans l’ancienne stabulation s’est d’ailleurs révélée utile pour libérer du temps nécessaire aux travaux. »

.JPG)

Au Gaec de la Thébaudière (35), deux robots VMS 310 DeLaval ont changé la donne

Manitou, Duro, Arland, Laforge… Reportages au cœur du machinisme à la française

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Viande bovine : + 8 % en rayon, contre + 34 % payés aux producteurs

Les systèmes robot de traite redeviennent plus compétitifs que les salles de traite

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026