Dans la baie de Lannion, le travail entrepris par les agriculteurs, en partenariat avec les collectivités, pour lutter contre les algues vertes, a permis d'aboutir à la signature d'une charte de territoire.

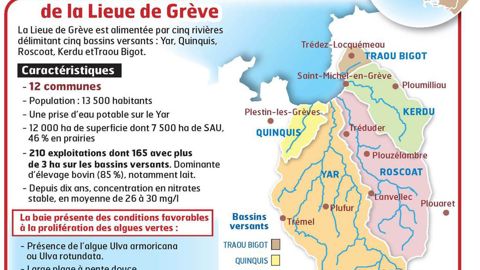

AVEC L'ÉTÉ QUI DÉBUTE, LES ALGUES VERTES PROLIFÈRENT dans la baie de Lannion (Côtes-d'Armor). Elles sont ramassées chaque jour sur la plage de Saint-Michel-en-Grève et il est envisagé de les collecter en mer avant leur échouage. Des opérations curatives nécessaires mais insuffisantes. Côté préventif, le travail a aussi commencé. Il y a un an, les agriculteurs et la communauté d'agglomération de Lannion (Lannion-Trégor Agglomération, 22 communes pour 62 000 habitants) ont signé, avec le préfet, la première charte de territoire. En fait, il s'agit de la traduction concrète du plan anti-algues vertes, qui a été signé le 5 février 2010 par le ministre de l'Agriculture et son homologue de l'Environnement, à Rennes. Un plan gouvernemental de lutte sur cinq ans qui fait suite à un été « chaud » sur le plan médiatique. Pour rappel, en août 2009, un cheval meurt sur la plage de Saint-Michel-en- Grève après s'être enlisé dans un trou d'eau où stagnent des algues vertes. En cette période estivale, les médias s'emparent du sujet. Le Premier ministre se rend sur place et annonce un plan de lutte qui sera décliné au niveau territorial via des chartes de territoires. Huit baies sont concernées en Bretagne, mais celles de Lannion, dite la Lieue de Grève, et de Saint-Brieuc s'engagent les premières à titre expérimental. Elles sont particulièrement concernées par les marées vertes. Mais surtout, les agriculteurs locaux ont déjà entamé un gros travail sur le terrain pour améliorer la qualité de l'eau en réduisant les fuites de nitrates dans les rivières puis vers les baies. « Il y a déjà quinze ans, les agriculteurs des bassins versants de la Lieue de Grève se sont engagés dans des programmes volontaires (couverts végétaux, bandes enherbées, etc.) dont les résultats portent leurs fruits aujourd'hui, explique Jean-Paul Hamon, de la chambre d'agriculture 22 Avec une moyenne de 30 mg/l, le taux de nitrates dans la baie de Lannion est sous la norme des 50 mg/l, même si la zone reste très sensible au développement des ulves en raison de ses caractéristiques topographiques. »

DES SYSTÈMES PLUS HERBAGERS

En avril 2003, la Lieue de Grève est le premier bassin versant à signer un contrat quinquennal prolittoral en Bretagne. Toutes ces actions sont permises grâce aux opérations menées par le Comité professionnel agricole (CPA), composé de 25 agriculteurs des bassins versants, véritables relais locaux, et Lannion-Trégor Agglomération sur un objectif partagé de qualité de l'eau. Une structure informelle, animée par la chambre et reconnue par les collectivités, qui a permis de suivre et d'orienter les actions. « Malgré cela, nous n'arrivions à aucun résultat sur les algues vertes, concède Philippe Prigent, éleveur à Vieux-Marché et membre du CPA. Nous avions d'ailleurs pris contact avec l'Inra pour nous aider à trouver des solutions avant que l'affaire du cheval n'éclate. »

Les bassins versants de la Lieue de Grève s'étendent sur 7 500 ha de SAU et comptent 165 exploitations à dominante laitière. « D'ici à 2015, l'objectif est d'arriver à 60 % de la SAU en herbe, à une baisse de 10 % des entrées de nitrates, à la reconquête de 50 % des zones humides et à la conversion de 20 exploitations à la bio », explique Jean-Claude Lamandé, vice-président de LTA, chargé de l'environnement. L'eutrophisation du milieu est due à un apport d'azote principalement d'origine agricole et de phosphate d'origine diverse. L'azote a été déterminé par les scientifiques comme le facteur le plus rapidement limitant dans la croissance des algues. C'est pourquoi le programme de lutte privilégie la réduction des apports azotés. L'Inra préconise de développer les surfaces en herbe à la place des céréales et du maïs, et de réduire les entrées d'azote sur le bassin grâce aux légumineuses. Cela nécessitera de restructurer le foncier via des échanges de parcelles car, ici, il est morcelé. Un travail de longue haleine. Pour accompagner le changement, l'institut a poussé à la constitution d'un réseau de dix fermes-pilotes volontaires, véritables champs d'expérimentations grandeur nature. Elles ont pour objectif de mesurer l'impact des nouveaux systèmes sur les pratiques. Elles vont permettre d'évaluer l'accompagnement technique et financier nécessaire. Car là réside les clés de la réussite d'une telle charte. « Il est essentiel de préserver l'équilibre économique de nos exploitations, sinon nous n'aboutirons à rien », insiste Philippe Prigent. Un état d'esprit partagé par LTA. « La charte de territoire n'est pas sortie du chapeau le 30 juin 2011. C'est tout ce travail de concertation des acteurs locaux qui a permis d'aboutir à la signature », affirme Philippe Prigent. « Le projet signé collectivement est devenu un projet de territoire et de sa population », confirme Jean-Claude Lamandé. Lors de son passage devant le comité scientifique, ce dernier a émis un avis favorable. L'association Eaux et rivières de Bretagne a également validé le projet. Tout n'a pas coulé de source pour autant. Les discussions ont été parfois longues dans les groupes thématiques avec des représentants (associations, élus…) qui partaient de zéro. En avril 2011, la profession a claqué la porte du Comité régional algues vertes, dénonçant « des délais de mise en oeuvre irréalistes, le rajout d'indicateurs (chargement et azote importé) et le trop-plein de bureaucratie ».

DES DISCUSSIONS PARFOIS HOULEUSES

Dans un contexte de réduction budgétaire (11 M€ contre 40 M€ prévus), ses craintes étaient de voir partir l'argent en paperasse plutôt qu'utilisé pour l'accompagnement des agriculteurs dans des mesures concrètes. Le critère du chargement limité à 1,4 UGB/ha d'herbe fait toujours débat car très drastique s'agissant d'hectares d'herbe, et non pas de la surface totale. En moyenne, les élevages se situent à 3,5 UGB/ ha d'herbe. « Je veux prouver que l'on peut travailler correctement avec plus de 1,4 UGB d'herbe », confirme Gilles Callarec, de la ferme-pilote de Trémel. La banque de fourrage annoncée pour sécuriser les laitiers n'a pas encore vu le jour. Comment motiver à faire de l'herbe pour l'approvisionner quand le prix des céréales est élevé ? Le projet d'usine de déshydratation de fourrages est resté dans les cartons. « Nous avons perdu du temps, regrette Gilles Callarec. Les élus n'y croient pas car il irait à l'encontre du développement durable. »

L'ADHÉSION DE 78 % DES EXPLOITANTS

À Plouaret et dans ses environs, la mise en place de l'inventaire des zones humides pose un problème pour les territoires situés sur les bassins versants à algues vertes. « Nous sommes les premiers à avoir signé une charte. Nous découvrons au fur et à mesure sa mise en application », admet l'élu. Aujourd'hui, sur le terrain, les techniciens passent dans les fermes pour réaliser des diagnostics et aboutir à la signature d'une charte d'engagement individuelle. Déjà 78 % ont demandé à en faire un. Le coup de gueule de la profession a permis d'obtenir des objectifs de la charte collectifs. Mais si, en 2015, ils ne sont pas atteints, la procédure ZSCE (zone soumise à contrainte environnementale) s'appliquera. Un dispositif qui permet aux pouvoirs publics de définir un programme d'actions avec des mesures contraignantes fondées, dans un premier temps, sur le volontariat mais qui peuvent devenir obligatoires si le taux d'adhésion est insuffisant. Les agriculteurs de cette zone n'ont pas d'autre choix que de poursuivre dans la dynamique territoriale initiée collectivement.

ISABELLE LEJAS

Philippe Prigent et Jean-Claude Lamandée, sur la plage de Saint- Michel-en-Grève.

©PHOTOPQR/OUEST FRANCE/JÉRÔME FOUQUET

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »