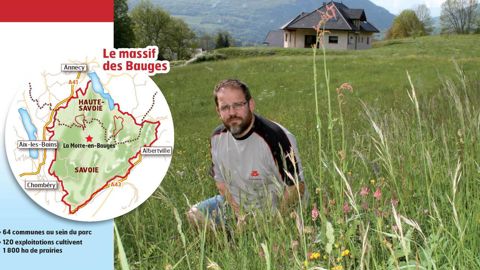

Dans le massif des Bauges, entre Annecy et Chambéry, le concours « Prairies fleuries » a créé un pont entre éleveurs, écologistes, apiculteurs, élus et habitants.

AU LIEU DE SOLLICITER DES ENTREPRENEURS ÉCOLOGIQUES pour gérer ses espaces naturels remarquables, ce qui se fait dans la plupart des zones protégées, le parc naturel régional des Bauges (Savoie) a opté pour une autre voie. Loin des préconisations habituelles du ministère de l'Environnement, il a décidé de faire confiance aux agriculteurs pour gérer ses prairies et pelouses riches en biodiversité. « La reconnaissance des pratiques des éleveurs (pastoralisme et alternance fauche-pâture) nous a paru plus intéressante que de recourir aux débroussailleuses et d'imposer des contraintes "écologiques" », souligne Philippe Mestelan, recruté en 2001 par le parc des Bauges pour mettre en place des MAE (mesures agro-environnementales).

PRÉSERVER LE FONCIER AGRICOLE GRÂCE LA FLORE

Cette démarche s'est appuyée sur un travail de fond, mené avec l'Inra écodéveloppement d'Avignon entre 2003 et 2007.

« Il n'était pas envisageable de demander aux agriculteurs de faucher des prés qui ne présentaient officiellement ni valeur agronomique ni intérêt économique, explique Philippe Mestelan. À l'époque, le discours visait plutôt à détourner les éleveurs de leur utilisation. Ceux que l'on interrogeait adaptaient d'ailleurs leur propos en nous disant qu'ils réservaient le fourrage de ces parcelles aux animaux à faibles besoins. Dans les faits, certains d'entre eux le distribuaient à leurs vaches. Ils avaient raison : les études réalisées en collaboration avec l'Inra d'Avignon ont montré que ces prairies, pourtant composées en partie d'espèces dites ordinaires comme le salsifis, la marguerite, la gesse des prés, la campanule, étaient remarquables. D'abord pour leur valeur écologique, mais aussi pour la valeur et l'appétence de leur foin, leur intérêt en transformation fromagère, leur souplesse d'exploitation et leur faible coût d'entretien. »

Le concours « Prairies fleuries » qui valorise, depuis 2007, la flore riche et diversifiée des prairies naturelles des Bauges (jusqu'à 80 espèces de graminées, légumineuses, plantes et fleurs diverses) illustre l'état d'esprit qui prévaut désormais au sein du parc.

UNE MESURE AGRI-ENVIRONNEMENTALE AVEC UNE EXIGENCE DE RÉSULTATS

D'emblée, les chambres d'agriculture, les coopératives fromagères et les apiculteurs ont été associés. En valorisant les parcelles présentant le meilleur équilibre agri-écologique, le concours constitue aussi une façon originale de communiquer de façon positive sur l'impact de l'agriculture sur les paysages et sur l'environnement. « Parler des graminées ou de la valeur fourragère n'aurait intéressé personne, souligne Philippe Mestelan. Parler de fleurs, c'est différent : ça se voit, ça se cueille et ça peut même se manger ! Le concours a permis d'expliquer plus facilement aux élus et aux habitants du parc, la nécessité de préserver le foncier agricole en passant des messages simples : “Fromages AOC et prairies fleuries nécessitent une agriculture extensive. Si l'étalement urbain est privilégié et si la population ne supporte pas les clochettes des vaches, alors il n'y aura plus de fleurs”. »

Pour Cédric Laboret, producteur de lait AOC tome des Bauges et président de l'Association des agriculteurs du parc, la démarche « Prairies fleuries » a été doublement bénéfique. « Des agriculteurs qui descendaient peu de leur tracteur ont découvert la richesse de la flore qui peuplait leurs prés. Du côté des chercheurs et des environnementalistes, de nombreux a priori ont été levés. Pour beaucoup d'entre eux, en effet, les fleurs avaient quasiment disparu des prairies et il n'en restait plus que sur les talus et dans les friches. En venant sur place, ils se sont rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel, sans décaler la date de fauche. Par ailleurs, un vrai dialogue a été établi avec les apiculteurs. Eux qui affirmaient que le lisier tuait les abeilles nous regardent aujourd'hui différemment. » « Les apiculteurs ont pris conscience que les choses n'étaient pas aussi simples qu'ils le pensaient, confirme Philippe Mestelan. Ils se sont rendu compte que des éleveurs “intensifs et pollueurs” avaient quelques prairies magnifiques contenant sainfoin et trèfle mellifère. Et pourtant, les abeilles ne venaient pas les butiner. Ils se sont interrogés. Un programme a été mis en place à l'échelle du parc pour négocier de meilleurs emplacements pour les ruches. De leur côté, les agriculteurs ont pris conscience que la biodiversité n'est pas qu'une affaire de botanistes mais qu'elle intéresse les apiculteurs et les producteurs de produits du terroir. » Parallèlement au concours, une mesure agro-environnementale a été mise en place. Dotée de 89 € par hectare et par an pendant cinq ans, elle s'appuie sur une exigence de résultats : en période de floraison, la prairie doit contenir au moins quatre des vingt-quatre plantes retenues comme indicatrices de la biodiversité. 1 800 ha de prairies fleuries sont aujourd'hui engagés par cent vingts exploitations. « En tant qu'agriculteurs, souligne Cédric Laboret, nous tenions à une obligation de résultat, pas de moyen. Nous ne souhaitons pas que les environnementalistes viennent nous dire comment il faut faire. »

L'OPÉRATION « PRAIRIES FLEURIES » EST UNE RÉUSSITE

Dix-sept ans après sa création, l'impact sur l'agriculture du parc naturel régional des Bauges (soixante-quatre communes) est qualifié de positif. « Nos interlocuteurs ont compris que l'agriculture, outre son poids économique, constituait pour le tourisme d'été une carte essentielle, se félicite Cédric Laboret. Quand des élevages de la région ont été confrontés à des attaques de loups, les responsables du parc ont demandé officiellement que des prélèvements soient effectués pour réduire la pression sur les troupeaux. » Une position peu courante pour une instance dans laquelle siègent majoritairement des élus et associations environnementales.

La mobilisation des agriculteurs dès la création du parc a contribué à ce résultat. « D'emblée, il a été clair que le parc ne devait pas avoir pour fonction de mettre un territoire sous cloche, mais de faire du développement, rappelle Cédric Laboret. Dès le départ, une association d'agriculteurs a été constituée pour enclencher les discussions et faire en sorte que ça avance. Alors que la mise en place d'une réserve naturelle destinée à la protection des grands ongulés (par exemple, les chamois) s'était mal passée, les responsables du parc n'ont pas voulu prendre le risque de rentrer en opposition avec les agriculteurs. » L'Association des agriculteurs constitue une vraie force : « Je suis le seul membre du bureau du parc qui ne soit pas un élu, note Cédric. Quand je prends la parole, je parle au nom de tous les agriculteurs, ce qui n'est pas le cas des artisans ou des commerçants. »

La démarche « Prairies fleuries » a été étendue au plan national. En 2012, elle est engagée dans vingt-trois parcs naturels régionaux et cinq parcs nationaux.

ANNE BRÉHIER

* Depuis 2010, Philippe Mestelan travaille au sein de Scopela, structure coop dont l'objectif est de valoriser les surfaces herbagères et leurs qualités environnementales dans les systèmes d'élevage et les politiques publiques.

« Nos interlocuteurs du parc ont saisi que le maintien des prairies d'altitude et de leur biodiversité passait par le pastoralisme, et non par un zonage qui produit ici un sous-pâturage et là un surpâturage. »

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »