Les gaz à effet de serre envahissent progressivement le champ environnemental. Pointé du doigt, le secteur laitier défend le stockage du carbone par les prairies et la biodiversité.

LES GAZ À EFFET DE SERRE SONT LE CHANTIER ENVIRONNEMENTAL MAJEUR de ces vingt prochaines années. Tout a commencé en 1997 à Kyoto. Les pays industrialisés se sont engagés à baisser d'au moins 5 % leurs émissions par rapport à 1990 entre 2008 et 2012. Pour l'Union européenne, cela revient à les abaisser de 8 %. Sous l'effet de sa politique nucléaire, la France échappe à cette réduction. Il lui est demandé de stabiliser ses émissions. Ce qui n'est déjà pas si simple puisque depuis 1990, son économie s'est développée. Cette stabilisation implique une réduction des émissions de dioxyde carbone (CO2) de 54 millions de tonnes en 2010. C'est ce qu'elle a retranscrit en 2005 dans le droit français (Plan climat). Elle a souhaité aller plus loin en divisant par quatre les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050.

Face à cette politique de réduction, l'élevage est aux premières loges. La FAO a avancé en 2006 que, toutes productions confondues, il est l'un des contributeurs majeurs, avec 18 % des émissions mondiales. En France, la contribution de l'élevage herbivore est estimée à 11 % des émissions.

LES PRAIRIES STOCKENT LE CARBONE EN PROFONDEUR

Seulement, ces niveaux n'intègrent pas le stockage du carbone par les prairies. L'Inra de Clermont-Ferrand a mesuré un stockage qui peut atteindre plus de 1 000 kg/ha/an pour des vieilles prairies. Sur cette base et en accord avec l'Inra et l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), l'Institut de l'élevage propose de considérer un stockage de 500 kg/ha/an pour les prairies de moins de trente ans et de 200 kg/ha/an au-delà. Il se produit au travers de l'humus qui s'accumule en profondeur. Au-delà de 20 à 30 cm, le carbone est à l'abri, sauf en cas de retournement de prairie qui provoque un déstockage évalué à 1 000 kg/ ha/an. Heureusement, les esprits évoluent. La FAO vient de reconnaître cette fonction aux prairies, tout comme en France l'Ademe, avec qui le secteur de l'élevage travaille pour déterminer son empreinte carbone. Le rapport 2006 de la FAO sur l'élevage soulève un autre écueil : il globalise sa contribution sans indiquer quelle part est attribuée à ses différents secteurs. De même, il n'indique pas les régions du monde principalement responsables. « Sans ces indications, il n'y a pas possibilité de définir des leviers d'actions », décrypte Sophie Bertrand, de l'Institut de l'élevage, détachée au Cniel. La FAO a accepté de revoir sa copie. Un travail a été entamé il y a un an pour mieux définir la méthodologie de calcul déterminant les quantités de GES émises. « Celle retenue conditionnera l'effort demandé aux différents secteurs de production, et donc laitier, affirme Konrad Duheim, du Cniel. Il est donc indispensable d'être au plus près du prescripteur. » C'est la mission que remplit Sophie Bertrand à la FAO.

LE RÔLE POSITIF DE L'ÉLEVAGE BOVIN SUR LA BIODIVERSITÉ

Accusé d'occuper plus de territoire pour produire la même quantité de protéines que le secteur végétal, et mis en cause dans le réchauffement climatique, l'élevage bovin joue une partie serrée. La filière laitière argue que la production laitière ne se résume pas à sa seule empreinte carbone. Elle souhaite que son rôle dans le maintien de la biodiversité soit pris en compte.

C'est ce qu'elle défend dans les groupes de travail constitués après le Grenelle de l'environnement. Si cette idée rencontre un écho favorable à l'Ademe et aux ministères de l'Agriculture et de l'Écologie, toute la difficulté est de la traduire en un indicateur mesurable. L'un des objectifs du Grenelle de l'environnement est d'informer, à partir de 2011, le consommateur sur l'incidence environnementale, de la production à la commercialisation, appelée analyse du cycle de vie (ACV), des produits achetés. L'un des groupes de travail, piloté par l'Ademe et l'Afnor, travaille sur la définition d'indicateurs d'impact qui seraient exprimés par kilo de produit. Cela permettra de comparer les produits entre eux. L'enjeu est que le lait en sorte gagnant. « Déjà, l'empreinte carbone est reconnue comme indicateur, précise Jean-Baptiste Dollé. Plusieurs autres compléteraient l'information. » Cela suppose de fournir en amont un guide méthodologique servant de normes de calcul pour caractériser les ACV.

ÉTIQUETAGE : QUATRE PRODUITS LAITIERS TESTÉS

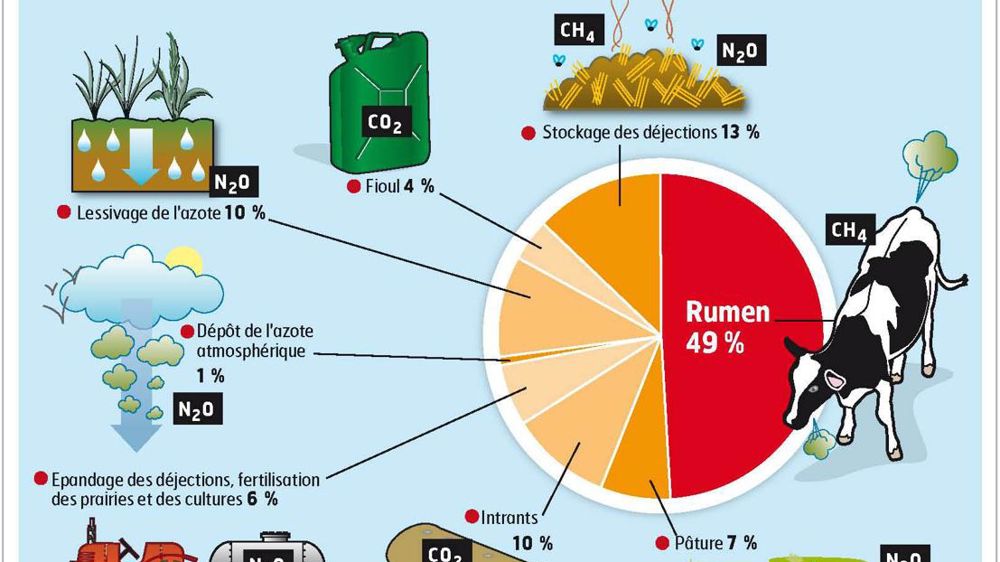

Les instituts techniques, dont celui de l'élevage, ont adopté une attitude offensive. Ils viennent de proposer à l'Ademe une méthode d'« estimation des impacts de l'activité agricole sur l'effet de serre ». Elle couvre les intrants de l'exploitation, les émissions relatives aux surfaces et aux animaux, et celles liées aux consommations d'énergies directes (voir infographie). « Nous allons tester sa faisabilité dans différents systèmes d'élevage, avec pour but qu'elle constitue une base méthodologique importante dans les discussions nationales. » Parallèlement, la grande distribution, les industries agroalimentaires et l'Ademe planchent sur l'étiquetage de trente produits alimentaires dont quatre laitiers (camembert, pâte pressée non cuite, lait UHT et yaourt). Là aussi, l'empreinte carbone est déjà retenue. Les autres indicateurs sont discutés. Une chose est sûre, les exploitations laitières ont la contribution la plus importante aux émissions de GES dans le produit laitier final avant sa commercialisation. « Si l'on convertit toutes les émissions en équivalent dioxyde carbone (CO2), la partie production en représente 75 à 90 % selon le type de produit. La part de la collecte du lait est minime. La transformation pèse 15 à 30 %. » L'Institut de l'élevage a calculé qu'à 1 l de lait correspond de 0,7 à 0,9 kg équivalent CO2 au portail de l'exploitation, selon les systèmes de production, et après intégration du stockage de carbone par les prairies.

Nul doute que ce poids de la production laitière sera discuté au sein de la filière si jamais les produits laitiers subissent une taxe carbone. À moins qu'une taxe à l'animal soit instaurée. L'Irlande et le Danemark y réfléchissent, avec une proposition de 13 et 80 €/vache. En France, un débat général sur une taxe carbone est lancé ces jours-ci. À surveiller.

(1) Voir sur www.groupe-casino.fr l'étiquetage carbone de Casino.

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Les seuils de déclaration environnementale relevés pour les élevages bovins