Dominique Hirtzberger gère son exploitation de polyculture-élevage et son troupeau robotisé avec deux salariés. Ce manager use de plusieurs leviers pour se libérer et faire en sorte que lui et ses employés aient une bonne qualité de travail et de vie.

L’EARL de Saint-Martin de Lorraine, à Mance, en limite du bassin minier lorrain, dispose de sols au potentiel limité (moins de 50 q/ha les trois dernières années), mais d’un parcellaire très avantageux : 331 ha dans un périmètre de 3 km, 200 ha à moins de 1 km du bâtiment. Un atout en matière d’organisation du travail. « Dans le village, il n’y a jamais eu plus de trois fermes (deux aujourd’hui). Attirés par les avantages sociaux, les enfants d’agriculteurs se faisaient embaucher par les mines de fer. Conséquence : en 1946, mon grand-père avait déjà 125 ha, ce qui était énorme pour l’époque », relate Dominique. Le goût d’entreprendre de son ancêtre s’est transmis aux descendants. Bloqués par les quotas laitiers au début des années 1980, les parents de Dominique ont mis en place un troupeau allaitant et un atelier d’engraissement de taurillons pour valoriser les veaux mâles.

Depuis 1990, la ferme a connu deux agrandissements successifs avec le développement des trois ateliers : lait, viande et céréales. Alors que la SAU passait de 190 ha à 331 ha, le volume de lait livré passait de 300 000 à 725 000 litres, le troupeau de charolaises de 20 à 45 vaches (25 depuis 2016), et l’atelier de taurillons prim’holsteins et charolais de 18 à 50 animaux par an.

« Avec un robot, il est plus facile de trouver un salarié »

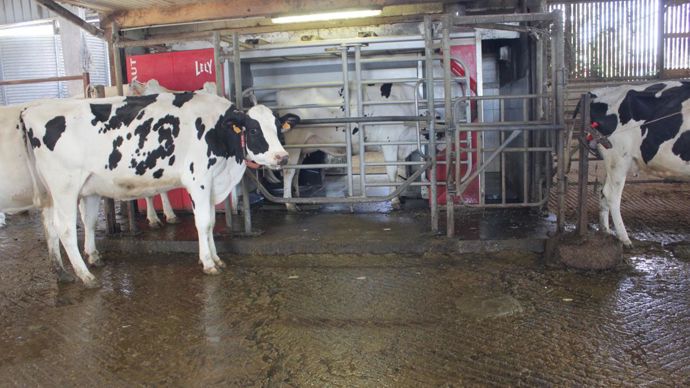

Parallèlement, il a fallu accompagner le départ à la retraite progressif des parents : Jean-Marie en 2003, et Ségolène en 2012. À 76 et 71 ans, ils donnent encore un coup de main sur l’exploitation. « Ma mère s’occupe de la comptabilité, de la trésorerie et des factures. Elle adore ça. » Pour les remplacer, Dominique a choisi de robotiser le troupeau et de recruter du personnel. « Avec mes parents, nous nous étions dit qu’il serait plus facile de trouver un salarié si on investissait déjà dans un robot. » En 2008, alors que le troupeau produisait 430 000 litres avec 50 vaches, un robot Lely A3 est installé. Un premier salarié, Cédric, est recruté en 2011 via les services de la chambre d’agriculture. Ce jeune sorti de bac pro, non originaire du milieu agricole, avait toujours rêvé de travailler en agriculture. Il a adhéré tout de suite au planning proposé par l’agriculteur (horaires annualisés et décalés selon les saisons). « Cédric correspondait au profil que je recherchais : polyvalent, sérieux, désireux d’apprendre. »

Un second salarié, Corentin, le fils aîné de Dominique, a été embauché par la suite. Après avoir travaillé sur la ferme deux ans et demi, il est parti explorer un autre domaine d’activité. Son poste est vacant. Peut-être le reprendra-t-il. Si Corentin ne revient pas sur l’exploitation, Dominique embauchera une autre personne cet hiver. Pour l’été, il prendra un saisonnier. Il y aura forcément un second employé, idéalement un jeune agriculteur qui adhère au mode de fonctionnement de l’exploitation (voir encadré).

Dans la gestion de ses salariés, Dominique est très carré. Il veille en particulier au respect des horaires. « Cédric fait au maximum 30 heures supplémentaires par an. C’est lui qui les note sur un carnet. En moisson, il ne travaille jamais après 22 heures. Si à 19 heures, il n’y a rien d’exceptionnel à faire, il part. J’ai la chance d’avoir encore mon papa et mes deux fils pour me dépanner. »

Pendant la moisson, l’agriculteur fait appel au groupement d’employeurs (douze exploitations). « L’agent intervient quand le salarié part en vacances (fin juillet-début août) ou quand c’est moi qui prends mes congés fin août. Cédric est polyvalent. Il peut intervenir sur le robot. En cas de problème, je peux prendre la main à distance sur le robot grâce aux outils modernes (smartphone et caméras). »

« Mon système me laisse de la souplesse »

Au bout de huit ans, Cédric est au courant de tout. Il peut intervenir sur l’ensemble des postes, sauf sur la pulvérisation et les semis (réalisés en techniques simplifiées). S’il n’a pas de responsabilité précise, il est informé des décisions et des évolutions de l’entreprise (installation d’un deuxième robot en juillet, méthanisation collective). « Très discret, Cédric s’intéresse au travail, se félicite Dominique. Je veille à ce qu’il ne fasse pas que le sale boulot. Quand il faut nettoyer manuellement les cases à veaux, on s’y met tous ensemble. Je lui explique pourquoi on fait ceci ou cela. » En matière de salaire, il est augmenté régulièrement. Le midi, pour sa pause déjeuner, il dispose d’un petit local avec micro-ondes. L’ordinateur et l’internet du robot sont à sa disposition.

Le fait d’avoir eu beaucoup de stagiaires et d’avoir été maître de stage six mois a aidé Dominique à se préparer à ses fonctions d’employeur. « Même si le relationnel est différent avec un salarié, cette expérience a été formatrice. Par ailleurs, les responsabilités agricoles extérieures(1) permettent de se forger des opinions sur différents savoir-faire. »

Père de trois enfants (deux garçons de 18 et 16 ans, une fille de 14 ans), Dominique est satisfait de ses conditions de travail. « Mon système me laisse de la souplesse. Outre des vacances deux fois par an (douze jours en été, huit jours en hiver), je prends un week-end par mois (quand le salarié me remplace). Sinon je me libère en semaine plusieurs fois par an. Fin avril, je suis parti deux jours avec ma femme à Bruxelles. Avant et après les vacances, je suis plus efficace. Avant d’être marié, j’ai fait dix ans de rugby. Je me forçais à être à l’heure aux trois entraînements hebdomadaires et aux matchs le dimanche. S’ouvrir l’esprit,voir du monde extérieur à la profession, c’est essentiel. »

150 000 € de nouveaux outils pour soulager l’astreinte

Le gros projet de méthanisation collective (150 Nm3 en injection directe) en cours avec quatre exploitations voisines va modifier le système d’exploitation de l’EARL. Malgré l’embauche d’un salarié dédié, il faudra dégager du temps pour gérer l’installation. Adossé à un GIEE visant à réduire les intrants avec passage en bio éventuel, le méthaniseur sera alimenté avec des effluents, du seigle et des intercultures. L’assolement de l’exploitation en sera modifié. De 150 ha, la sole de cultures de vente va chuter à 100 ha, une surface incompressible pour couvrir les besoins liés au paillage des animaux ; 50 hectares de seigle seront implantés pour le méthaniseur.

Une nouvelle étape se profile pour l’EARL avec la simplification des ateliers et une spécialisation en lait. Les charolaises seront arrêtées, l’engraissement des taurillons prim’holsteins poursuivi et l’atelier lait développé (+ 250 000 litres sur deux ans, soit 950 000 litres en 2021). « Avec 725 000 litres, le premier robot était saturé », explique l’éleveur. Un second Lely A3 sera installé en juillet, d’occasion pour des raisons économiques (90 000 € avec ses équipements). Les 25 laitières supplémentaires prendront la place des génisses dans la stabulation. Les jeunes seront logées dans l’ancien bâtiment des allaitantes. L’exploitation va aussi investir dans un taxi-lait, un repousse-fourrages (il palliera le manque de places à l’auge pour les laitières), un système de détection des chaleurs des génisses et une porte pâture intelligente. Pour l’instant, il faut déployer un fil matin et soir. Un extracteur d’air de 4 m de diamètre sera installé dans la stabulation. Il servira de ventilateur l’été et incitera les prim’holsteins à rester près des robots. Ces nouveaux outils, dont le coût total s’élève à150 000 € (robot compris), soulageront l’astreinte. Pour leur financement, Dominique est serein : « Tout comme la stabulation, le premier robot est amorti, il ne reste que quatre mois d’échéance. Alors que le premier robot a été payé avec 550 000 litres de lait, le second le sera avec 950 000 litres. »

Des interrogations sur la pérennité de l’exploitation

Pour consommer l’herbe des prairies permanentes que les vaches allaitantes valorisaient, l’éleveur va s’orienter sur une production de génisses et de bœufs légers (320 kg de carcasse à deux ans). À cet effet, 25 % des laitières seront croisées avec des herefords. Les animaux seront commercialisés en contrat Herbopack/Charal avec une valorisation d’au minimum 3,30-3,40 € le kg de carcasse. « Avec une conduite économe et facile, c’est intéressant. »

Impliqué dans le développement de son entreprise, Dominique s’interroge également sur sa pérennité. À terme, si son fils ne revient pas sur l’exploitation, peut-être recherchera-t-il un associé. « Quand mes enfants étaient petits, c’est la voie que je privilégiais avant d’opter pour des salariés. Deux projets d’association en cinq ans (un beau-frère, puis un jeune couple) n’ayant pas abouti, j’avais laissé tomber l’idée au cas où les enfants seraient intéressés par l’agriculture. Dans quelques années, je me reposerai la question. On verra en fonction de qui sera présent sur l’exploitation. Chaque chose en son temps. J’ai 50 ans, je n’attendrai pas d’avoir 60 ans pour mettre la ferme en vente. »

(1) Administrateur de la coopérative céréales et approvisionnement de Lorraine, et de Coop Lorraine Élevage (commercialisation d’animaux), membre du bureau d’une grosse Cuma, impliqué à la chambre d’agriculture via le dispositif Agir.

Au Gaec de la Thébaudière (35), deux robots VMS 310 DeLaval ont changé la donne

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Manitou, Duro, Arland, Laforge… Reportages au cœur du machinisme à la française

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Viande bovine : + 8 % en rayon, contre + 34 % payés aux producteurs

Les systèmes robot de traite redeviennent plus compétitifs que les salles de traite

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026