Retraite forfaitaire, points retraite, retraite complémentaire obligatoire : trois éléments permettent de calculer la pension d'un agriculteur.

LE SYSTÈME DE RETRAITE FRANÇAIS EST UN RÉGIME PAR RÉPARTITION. Autrement dit, les pensions payées actuellement sont alimentées directement par les cotisations prélevées sur la population active. Ce régime est basé sur la solidarité entre les générations.

La pension des non-salariés agricoles (chefs d'exploitation, conjoints collaborateurs et aides familiaux) est composée d'une retraite de base divisée en deux parties (forfaitaire et proportionnelle) et d'une retraite complémentaire obligatoire.

LA FORFAITAIRE, UNE BASE LÉGALE

La retraite forfaitaire a un montant identique pour tous les agriculteurs ayant effectué une carrière complète, alors que les cotisations sont calculées en fonction du revenu (cotisations AVI(1)LE SYSTÈME DE RETRAITE FRANÇAIS EST UN RÉGIME PAR RÉPARTITION. ). Elle est versée à taux plein au terme d'une carrière complète agricole de cotisations et d'années validées gratuitement (congé parental, majoration enfant, service militaire…). Au 1erLE SYSTÈME DE RETRAITE FRANÇAIS EST UN RÉGIME PAR RÉPARTITION. avril 2011, son montant est de 3 248 € par an (soit 270,70 €/mois). Il est révisé chaque année.

Si l'assuré ne justifie pas de la durée d'assurance requise pour obtenir la retraite forfaitaire entière, celle-ci est calculée au prorata. Par exemple, un retraité qui n'a effectué que la moitié de sa carrière dans le régime agricole ne percevra que la moitié de la retraite forfaitaire. Elle est attribuée aux chefs d'exploitation, aux collaborateurs (conjoints, concubins, pacsés) et aux aides familiaux.

La durée d'activité nécessaire pour bénéficier d'une retraite forfaitaire entière varie selon l'année de naissance (voir tableau de durée d'assurance). En effet, dans ce système, l'important n'est pas la date de départ à la retraite, mais l'année de naissance de l'assuré. La loi Fillon de 2003 a allongé une première fois (entre 2004 et 2008) la carrière qui est passée progressivement de 37,5 à 40 ans (4 trimestres tous les ans). Depuis 2009, cette durée d'assurance n'augmente plus que d'un trimestre par an pour atteindre 164 trimestres (41 ans) pour la génération de 1952. Elle a été fixée à 165 trimestres (41 ans et un trimestre) pour les assurés nés en 1953 et 1954. Ensuite, elle sera établie par un décret publié avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les assurés atteindront 56 ans. « L'idée est qu'un individu passe deux fois plus de temps en activité qu'à la retraite. À terme, on devrait arriver à une carrière de 166 trimestres, soit 41,5 ans d'activité », indique Hervé Jumelais, responsable du service juridique au CER France Ille-et-Vilaine. À savoir : la cotisation AVI est calculée sur une assiette minimum de 800 Smic, qui permet d'obtenir quatre trimestres par an. « C'est un gros avantage du système agricole car, même en cas de petits revenus, voire de déficits, il y a quatre trimestres cotisés par an, explique le juriste. Les commerçants, par exemple, cotisent sur une assiette minimum de 200 Smic. Les mauvaises années, ils peuvent ne valider qu'un seul trimestre. »

LA PROPORTIONNELLE, UNE ACQUISITION DE POINTS

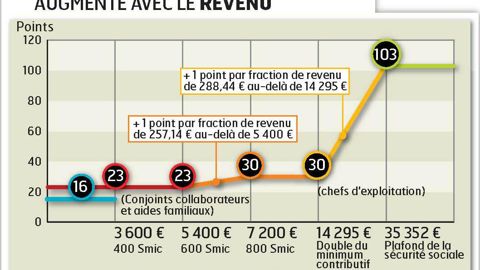

La retraite proportionnelle est plus connue sous le nom de « retraite par points » (cotisations AVA). Le nombre de points acquis chaque année varie de 23 à 103 selon les revenus professionnels, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (voir infographie).

Alors que les cotisations sont directement proportionnelles au revenu, le nombre de points, lui, augmente par pallier. Par exemple, si le revenu passe de 7 200 à 14 295,50 €, les cotisations AVA augmenteront d'environ 900 € pour l'année, tandis que le nombre de points acquis restera de 30.

Le montant de la retraite proportionnelle est calculé en multipliant la valeur du point (3 817 € au 1er avril 2011) par le nombre total de points acquis et par un coefficient d'adaptation. Ce coefficient a été mis en place dans le régime agricole pour prendre en compte l'augmentation de la durée d'activité. Il vient minorer la retraite proportionnelle. Il concerne toutes les personnes nées à partir de 1944.

Le coefficient correspond au rapport de 37,5 ans sur la durée de carrière exigée pour avoir droit à la pension à taux plein. Ainsi, il est de 1 pour les personnes nées avant 1944 (37,5/37,5), de 0,9868 (37,5/38) pour celles nées en 1944, 0,9375 (37,5/40) pour celles nées en 1948, 0,9317 (37,5/40,25) pour celles nées en 1949, 0,9 146 (37,5/41) pour les personnes nées en 1952.

Les aides familiaux majeurs bénéficient de la retraite proportionnelle depuis 1994, les collaborateurs depuis 2000. En contrepartie d'un montant de cotisations fixe, ces deux catégories reçoivent 16 points/an.

LE RCO, UN OBJECTIF DE 75 % DU SMIC

Un régime complémentaire obligatoire a été créé pour les chefs exploitation à titre exclusif ou principal, depuis 2003. Il existait déjà pour les autres catégories professionnelles. L'objectif est de porter la retraite minimale globale (retraite de base + RCO) à un minimum de 75 % du Smic pour un exploitant ayant mené une carrière complète.

La cotisation RCO de 3 % est calculée sur les revenus professionnels avec une assiette minimum fixée à 1 820 Smic (soit une cotisation minimale de 483,75 € pour 2010, dernière année connue).

Comme la retraite proportionnelle, elle fonctionne selon un système d'attribution de points en fonction du revenu annuel :

- < 1 820 Smic (soit 16 380 € en 2011) : 100 points/an ;

- > 1 820 Smic : attribution d'un nombre de points proportionnel au revenu sans plafond : (revenus professionnels x 100) x : 1 820 Smic.

Par exemple, pour 32 000 € de revenus, l'agriculteur acquiert 195 points de retraite RCO

Des points gratuits sont attribués pour les périodes d'activité qui n'ont pas pu être cotisées avant le 1erLes commerçants, par exemple, cotisent sur une assiette minimum de 200 Smic. Les mauvaises années, ils peuvent ne valider qu'un seul trimestre. janvier 2003. La gratuité concerne les chefs d'exploitation justifiant de la durée d'activité nécessaire pour obtenir le taux plein dont 17,5 années en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal. S'il remplit ces conditions, l'agriculteur bénéficie de 100 points par année d'activité comme chef d'exploitation dans la limite de la différence entre 37,5 ans (comme chef d'exploitation) et le nombre d'années cotisées au titre de la RCO.

Le montant de la RCO s'obtient en multipliant le nombre de points cotisés et attribués gratuitement par la valeur du point, soit 0,3188 € pour 2011.

UN MINIMUM GARANTI DE 658 €

« Même si les retraites des agriculteurs s'améliorent, notamment depuis 2003 avec la mise en place de la complémentaire obligatoire, elles restent peu élevées. En 2009, le gouvernement a donc décidé la mise en oeuvre d'une retraite minimale agricole construite sur le principe du minimum contributif », précise Hervé Jumelais.

Elle se substitue aux différents dispositifs de revalorisation existant depuis 1994 et notamment elle a supprimé les attributions de points gratuits. Au 1erEn 2009, le gouvernement a donc décidé la mise en oeuvre d'une retraite minimale agricole construite sur le principe du minimum contributif », avril 2011, ce minimum s'établit à 658 € mensuels pour une carrière complète de chef d'exploitation ou une veuve (523 € pour un conjoint collaborateur). À compter de 2011, chaque retraité qui a cotisé au moins 17,5 années au régime non salarié agricole (chef d'exploitation, conjoint collaborateur) se voit attribuer cette pension agricole minimum, à condition d'avoir eu une carrière complète, tous régimes confondus, et de ne pas dépasser un plafond de retraite totale (base, RCO, pension de réversion…) de 824 €/mois.

(1) Assurance vieillesse individuelle.(2) Assurance vieillesse agricole.

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Les seuils de déclaration environnementale relevés pour les élevages bovins