783 000 l/stalle. Le Gaec Le Chêne Breizh estime qu’il faut saturer le robot pour l’amortir. Atteindre cet objectif se révèle exigeant en disponibilité pour les associés.

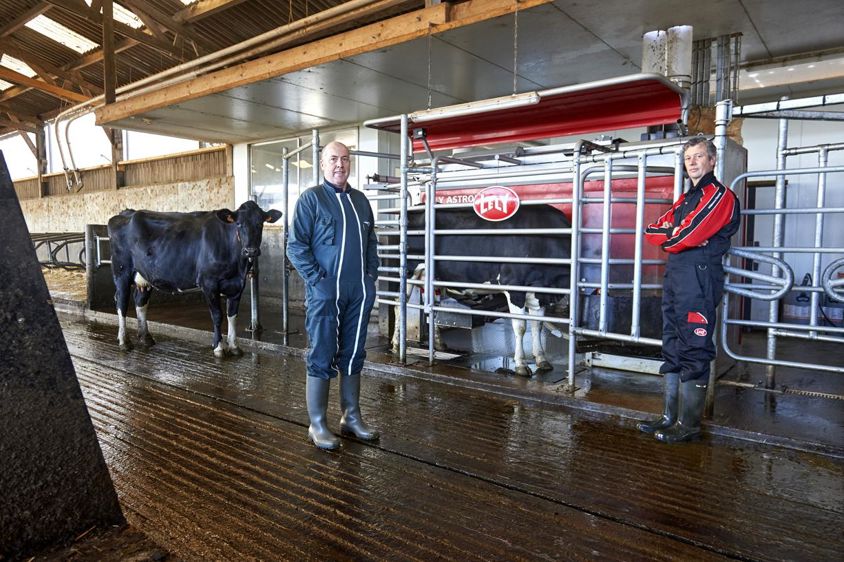

«Nous avons choisi le robot pour réduire l’astreinte physique et gagner en souplesse dans l’organisation », raconte Denis Mouchoux, éleveur en Gaec avec Jean-Philippe Chevalier et Hervé Boursault. Les associés ne regrettent pas ce choix. Mais ce système de production génère des charges importantes. Pour dégager du revenu, elles doivent être diluées sur un grand volume. Jusqu’à l’investissement dans le robot en 2017, les éleveurs travaillaient sur des installations anciennes mais amorties avec beaucoup de pâturage. Le prix d’équilibre du lait se limitait à 205 €/1 000 l mais la salle de traite 2 x 5 vieillissait et ne suffisait plus pour produire 540 000 l de lait. Les éleveurs ont longuement réfléchi avant de sauter le pas. Ils ont vu que leur bâtiment pouvait être aménagé pour accueillir un robot et ils se sont lancés. Très vite et malgré le maintien du pâturage, la production a grimpé de 1 000 l par vache, notamment grâce à la complémentation apportée au robot. Elle s’ajoute à des potentiels élevés pour la production de fourrages et le lait. « En fin de campagne, on a livré jusqu’à 30 000 l de lait payés au prix C de Sodiaal, soit autour de 30 €/1000 l », se souvient Jean-Philippe. Car il est impossible de freiner les vaches. Ils ont demandé et obtenu un volume de référence supplémentaire et peuvent désormais produire 807 000 l, dont 30 % en B.

La production a augmenté, les charges aussi

Dans le même temps, le prix d’équilibre du lait a bondi à 375 €/1 000 l. « Il y a d’abord l’annuité de 36 000 € pour le robot et les aménagements, l’entretien et la maintenance coûtent autour de 8 000 €/an, le coût alimentaire a monté de 20 €/1 000 l », énumère Denis. Livrer plus de lait pour diluer ces charges est cohérent et cela implique de saturer la stalle. Cependant, les éleveurs ne cherchent pas à produire 100 % de la référence. Ils estiment qu’autour de 750 000 l, ils atteignent un bon équilibre entre l’économie et le travail. « Nous pouvons aller au-delà mais il faudrait toujours s’en occuper. Nous ne voulons pas devenir esclaves », renchérit Jean-Philippe.

Le pâturage au printemps contribue à contenir le coût alimentaire et les éleveurs ne conçoivent pas l’élevage sans faire sortir les vaches. Mais cela pénalise la fréquentation du robot. Tout est pensé pour la maintenir au plus haut. Les vaches doivent rentrer pour boire. Elles passent ensuite par le robot avant de ressortir. Elles reçoivent 3 kg de MS de maïs le matin et 8 kg le soir en pleine saison de pâturage. Celles qui ont été traites en fin de nuit sortent directement pour ne pas occuper la stalle inutilement.

Maximiser la prévention pour garder les vaches en forme

Le pâturage démarre en mars et s’arrête en novembre, à raison de quatre heures par jour en moyenne. Dix hectares accessibles sont valorisés ainsi. Les éleveurs ont aménagé des paddocks pour vingt-quatre heures, qu’ils divisent en deux au printemps. Cela maximise la valorisation de l’herbe au prix d’un travail important. « On envisage de ne plus les sortir la nuit pour produire davantage. » Le nombre moyen de traites se situe à 2,3-2,4/jour entre mars et juin, quand le pâturage est le plus important. Le taux de temps libre du robot s’établit à 14 % au printemps contre 7 % en hiver. Les éleveurs savent qu’ils sont à la limite. En deçà de 7 %, ils risquent de perdre du lait car certaines vaches, les primipares et les dominées, ont besoin de temps pour accéder à la traite. Si la stalle est toujours occupée, elles renoncent. Ces vaches vont souvent au robot pendant la distribution de la ration, quand les autres mangent. Il manque quelques places à l’auge.

Dans le but de gagner du temps, pour eux comme pour le robot, les éleveurs veulent des vaches sans souci et misent sur la prévention et la surveillance. Un pareur intervient systématiquement en début et fin d’hiver. Le reste du temps, Denis soigne les pieds de celles qui boitent. Toutes les vaches reçoivent un traitement contre la dermatite par pulvérisation, une fois par semaine quand elles sortent et deux fois en hiver. Il aide aussi à limiter la contamination des primipares. Le racleur passe toutes les deux heures pour améliorer l’hygiène des pieds.

La ration des taries a été revue. Elles sont conduites en deux lots avec du pâturage au début et une ration à l’auge ensuite. Une semaine avant la date de vêlage prévue, elles sont isolées dans le bâtiment. Les vaches reçoivent un bolus pour prévenir les fièvres de lait à partir de la troisième lactation. La ration et le plan de complémentation sont établis avec Eilyps. Au début, les éleveurs ont fait confiance à un marchand d’aliments. Les vaches sont montées à 12 000 kg de lait, mais cela leur a coûté cher. Aujourd’hui, la production s’élève en moyenne à 32 kg de lait au printemps et 35 kg en hiver, à un coût jugé raisonnable. Certes, la prévention a un prix, mais sur les douze derniers mois, la stalle a permis de livrer 783 000 l de lait avec une moyenne de 65 vaches traites. L’objectif de dilution des charges est donc atteint. Par ailleurs, augmenter la productivité de la stalle implique normalement d’écarter les vaches longues à traire. Le troupeau en compte quelques-unes. « On a envie de les garder quand même parce qu’elles produisent beaucoup. »

Optimiser le taux de renouvellement

Les associés élèvent toutes leurs génisses. Planifier les entrées des primipares dans le troupeau n’est pas toujours simple. Cette année, les jeunes sont trop nombreuses dans le troupeau car il a fallu remplacer cinq vaches perdues l’an dernier pour des raisons mal comprises. La situation s’est améliorée depuis. « On doit progresser sur le taux de renouvellement en élevant moins de génisses. Elles coûtent cher, prennent de la place et poussent les vaches. » Les éleveurs réfléchissent au génotypage pour mieux trier les animaux et augmenter le croisement industriel.

Les associés sont satisfaits de leurs résultats, mais la pression est forte pour rester au bon niveau. « Il suffit parfois de peu de chose pour rompre l’équilibre. Une panne du robot, un changement de silo, et il faut plusieurs jours pour revenir à l’objectif », explique Denis. Mais grâce au robot, ils bénéficient d’un week-end complet sur deux et de trois semaines de vacances. Compte tenu de leurs efforts quotidiens, les associés estiment que leur revenu devrait être plus élevé. Le prix du lait n’est pas à la hauteur de leur investissement.

Les anomalies génétiques qui impactent le troupeau laitier français

Le Herd-Book Charolais propose un outil pour prévoir la longévité des vaches

Les élevages bovin viande bio rentables, malgré seulement 0,05 €/kg de plus qu’en conventionnel

« Nous avons investi 1,1 M€ pour avoir une vie normale »

Les députés adoptent une série d'amendements attendus par les agriculteurs

L'Union européenne veut renforcer le soutien aux jeunes agriculteurs

Savencia et Eurial réduisent ensemble leur empreinte carbone

Forte tension sur les engrais azotés : les prix flambent en Europe

Qui sont les gagnants et les perdants de la Pac 2023-2027 ?

Comment inciter les éleveurs à se lancer en bio ?