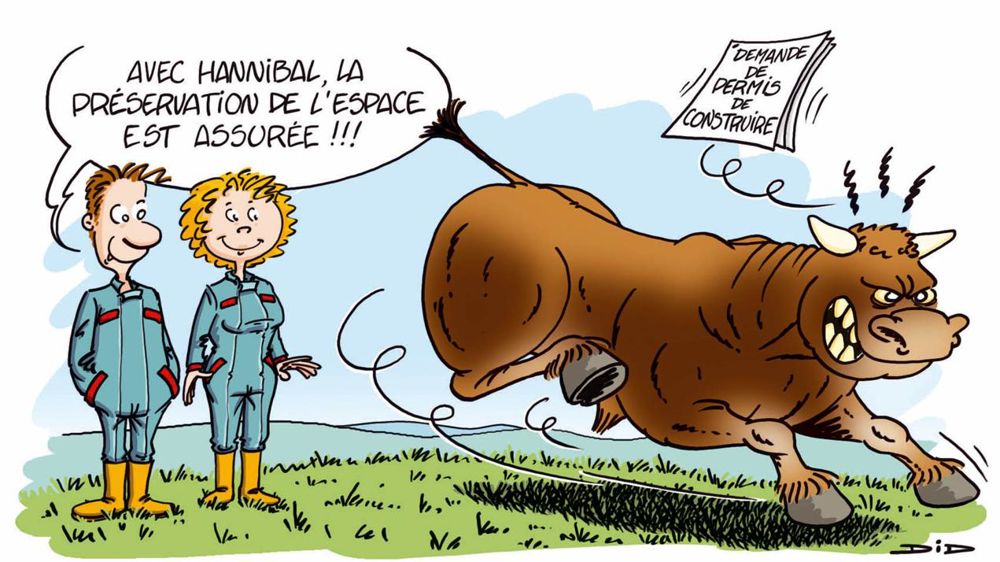

L'éleveur dispose de plusieurs outils juridiques pour protéger son exploitation de l'urbanisation

RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES D'IMPLANTATION

Les bâtiments d'élevage sont tenus de respecter certaines distances d'implantation par rapport aux habitations des tiers. La réciproque est vraie depuis 1999 grâce à la loi d'orientation agricole, qui a inscrit ce principe jurisprudentiel dans les textes. L'article L.111-3 du code rural prévoit que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire ». Ce principe de réciprocité constitue un gage de sécurité pour les élevages vis-à-vis de l'urbanisation. Mais on s'est vite rendu compte qu'il pouvait empêcher les exploitants d'implanter ou d'étendre leurs propres installations.

Dès décembre 2000, la loi SRU est venue apporter quelques assouplissements. Elle prévoit que la réciprocité « ne s'applique pas à l'extension de constructions existantes ». « En outre, une distance d'éloignement inférieure à celle imposée à l'exploitant peut être autorisée lors de la délivrance du permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, afin de tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme ou dans les parties actuellement urbanisées des communes dépourvues de ces documents. »

La loi sur le développement des territoires ruraux de février 2005 a apporté de nouvelles exceptions. « Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le PLU ou par délibération du conseil municipal, après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. »

Dans les zones déjà urbanisées, il était nécessaire d'apporter une certaine souplesse. En compensation pour les agriculteurs, la loi de 2005 « a autorisé l'extension limitée et les travaux nécessaires au titre de la mise aux normes des exploitations existantes malgré la proximité de bâtiments d'habitation ».

Dernière dérogation en date, celle apportée par la loi d'orientation de janvier 2006. « Le principe de réciprocité est applicable à l'hypothèse d'un changement de destination de bâtiments existants pour leur conférer un usage non agricole. » En effet, le texte de base n'avait envisagé que la situation des nouvelles constructions. Plus innovante, la loi d'orientation prévoit une dérogation conventionnelle à la réciprocité. « Les parties concernées peuvent ainsi se mettre d'accord sur la création d'une servitude grevant les immeubles concernés, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou d'une extension pour un bâtiment agricole existant. » Autrement dit, l'exploitant et ses voisins peuvent convenir de moduler les distances applicables en grevant les immeubles d'une servitude conventionnelle. Les constructions neuves ne sont pas concernées.

Au fil du temps et des dérogations, la règle de réciprocité est devenue de moins en moins protectrice pour l'activité agricole avec un flou juridique. La dérogation conventionnelle peut éviter des contentieux, l'éleveur préférant discuter avec ses voisins plutôt que d'aller au tribunal car une fois la procédure lancée, il convient d'être irréprochable vis-à-vis de toutes les réglementations.

LA RÈGLE DE SÉCURITÉ ET DE SALUBRITÉ PUBLIQUE

Autre dispositif pour se défendre : la règle de sécurité et de salubrité publique qui a une portée plus large. Aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » C'est sur cette base qu'une cour administrative d'appel (CCA), en mars 2006, a confirmé le jugement du tribunal administratif annulant un permis de construire.

En l'espèce, les tiers avaient obtenu un permis de construire afin d'agrandir leur habitation. Le projet venait s'insérer dans l'ensemble bâti d'une exploitation agricole, l'extension devait prendre appui sur le mur d'une étable abritant des veaux. Le tribunal a considéré que « l'autorité municipale avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en autorisant une construction en mitoyenneté avec une étable et à proximité d'une fosse à purin ». Il a annulé le permis litigieux. « Eu égard aux gênes inhérentes à la proximité de ce bâtiment d'élevage de nature à porter atteinte à la salubrité publique », la CAA a confirmé le jugement annulant le permis. Cet article est d'ordre public. Il peut donc s'appliquer à toute demande de permis de construire, qu'il y ait un PLU, un POS, une carte communale ou en l'absence de document d'urbanisme. Ainsi, même si le projet de construction ou de changement de destination à usage non agricole respecte les distances d'éloignement vis-à-vis d'un bâtiment agricole ou bénéficie d'une dérogation, l'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis sur la base de l'article R. 111-2, en justifiant que le projet est attentatoire à la salubrité publique.

Toutefois, selon le Conseil d'État, l'indépendance des législations interdit de faire de la présence d'un élevage soumis à la législation des installations classées, une cause de refus automatique des constructions à proximité. Les juges doivent apprécier concrètement les circonstances et notamment la distance entre le projet et l'élevage.

LE RECOURS GRACIEUX, HIÉRARCHIQUE OU CONTENTIEUX

En cas de litige, le permis de construire peut être contesté. Selon les textes, tout tiers ayant un intérêt pour agir, personnel et direct, peut en cas de contestation de la légalité de la décision accordant un permis de construire, introduire un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision. Ce droit est reconnu au voisin immédiat.

Il est possible d'exercer un recours gracieux auprès du maire ou un recours hiérarchique devant le préfet dans les deux mois suivant la décision. Dernière possibilité : exercer un recours (contentieux) pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois après la publicité de l'acte (affichage en mairie ou sur le terrain). Mais même si ces dispositions permettent à l'agriculteur de se protéger de l'urbanisation à proximité de son exploitation, il doit rester vigilant sur tous les futurs projets. Il doit être à l'affût de tous les mouvements immobiliers à proximité de chez lui : demande de permis de construire, vente de terrain ou d'une maison… Il faut envisager toutes les conséquences possibles pour l'exploitation et se poser la question de l'opportunité d'acquérir avant que l'opération soit conclue

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Les seuils de déclaration environnementale relevés pour les élevages bovins