Des analyses donnnent des résultats en matière sèche et valeurs alimentaires décevants. La qualité de l'ensilage d'herbe souffre d'un manque de technicité et de l'absence de recherche.

L'UTILISATION DE L'ENSILAGE D'HERBE EST PLUS COURANTE qu'on ne le pense , avance Étienne Doligez, du Contrôle laitier du Calvados. En Normandie, avec l'ensilage de méteil, il compose en moyenne 6 % de la ration annuelle. » Autre chiffre : 20 % des exploitations normandes valorisent l'ensilage d'herbe dans les rations pour vaches laitières. L'une des principales qualités de l'ensilage d'herbe est sa richesse en protéines.

Ainsi, les tables Inra 2007 affichent 80 g de PDIN et 62 g de PDIE par kilo de MS pour des prairies permanentes normandes, récoltées en brins courts et sans conservateur contre environ 40 g de PDIN et 65 g de PDIE pour le maïs-ensilage. « Dans une ration fourragère à 14 kg de maïs-ensilage et 3 kg d'ensilage d'herbe, cela représente une économie de 300 g en correcteur azoté à 44 % de MAT, par rapport à une ration fourragère à 17 kg de MS de maïs-ensilage, souligne Étienne Doligez.

Le coût de la ration totale s'élève à 55 €/1 000 l, contre 57 € avec 100 % de maïs fourrager. Seulement, la ration fourragère enrichie en ensilage d'herbe ne sera réellement efficace que si un certain nombre de préalables ont été respectés. « Force est de constater que les ensilages d'herbe consommés par les vaches laitières ne rassemblent pas toutes les conditions pour être valorisés au mieux », avance Jean-Jacques Beauchamp, animateur du groupe alimentation des chambres d'agriculture et contrôles laitiers normands. Le groupe espère relancer l'intérêt des éleveurs pour ce fourrage.

Conservateurs : La majorité des situations mérite leur emploi

Le premier obstacle au maintien ou au développement de l'ensilage d'herbe dans les rations laitières, c'est sa mauvaise conservation avec, en particulier, la présence de bactéries butyriques qui pèsent sur le prix du lait. « Les points clés de la conservation ont été établis il y a plus de vingt ans, souligne Jean-Jacques Beauchamp.

Malheureusement depuis, peu de travaux ont été menés pour les affiner et peu de communications vers les éleveurs ont été organisées. La recherche publique sur les conservateurs est abandonnée depuis plusieurs années. » Il pointe aussi du doigt le manque de lisibilité des informations officielles : des listes européennes et françaises (www.e-phy-agriculture.gouv. fr) sont disponibles mais partielles (uniquement les acides sans leur nom commercial).

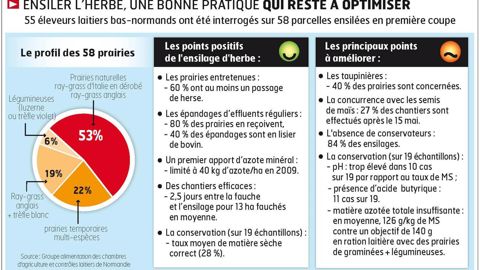

Tout ceci concourt à la sous utilisation des conservateurs. Une enquête, menée auprès de cinquante-cinq éleveurs laitiers bas-normands au printemps 2009, montre que seulement 17 % d'entre eux les utilisent (voir p. 30). « Pourtant, beaucoup de situations mériteraient leur emploi, surtout depuis l'introduction des légumineuses dans les prairies. Les éleveurs opposent leur coût élevé sans voir les pertes générées, d'abord sur le prix du lait, ensuite en termes de protéine et d'ingestion. » Dans ce contexte brouillé, il conseille les conservateurs acides, jugés les plus efficaces quelle que soit la nature du fourrage.

Cela ne doit pas empêcher, en amont, l'entretien des prairies pour éviter le mélange de la terre et de l'herbe au moment de l'ensilage, propice au développement des spores butyriques dans le silo. La destruction des taupinières est également indispensable. L'étude de Basse-Normandie révèle que 40 % des parcelles de l'enquête sont confrontées à ce problème. L'autre action clé est de veiller à une hauteur de coupe de 7 cm minimum.

Fauche : Avant le début d'épiaison des graminées

Le stade de récolte des espèces prairiales joue également un rôle déterminant dans la conservation de l'ensilage. Il faut faucher au plus tard en début d'épiaison pour les graminées et en début de bourgeonnement pour les légumineuses. En prairies multi-espèces, selon la proportion des unes et des autres, le premier ou le second stade sera privilégié. Au-delà, la teneur en sucres des plantes se réduit, au détriment de l'acidification du fourrage récolté. Le pH sera alors un peu trop élevé(1) et ne bloquera pas l'activité des bactéries et moisissures putréfiantes. L'autre conséquence avec des plantes plus âgées est la perte de valeur énergétique et azotée. L'analyse de 354 échantillons d'ensilages de prairies naturelles normandes, entre 2005 et 2009, confirme le phénomène. En moyenne, le taux de matière sèche est de 31,3 %, la valeur énergétique de 0,77 UFL/kg de matière sèche, les valeurs protéiques de 72 g de PDIN et 68 g de PDIE/kg de MS. Les valeurs sont plus élevées avec un taux de MS inférieur à 25 % : 0,8 UFL, 78 g de PDIN et 70 g de PDIE. « À l'intérieur de chaque tranche de matière sèche, les résultats varient fortement, précise Jean- Jacques Beauchamp. Le stade de récolte n'est pas le seul facteur déterminant du taux de matière sèche. Le mode de récolte influe aussi énormément. »

Chantier d'ensilage : Éviter le télescopage avec les semis de maïs

Même si les valeurs nutritives sont supérieures avec des taux de MS plus faibles, ce n'est pas pour autant qu'il faut obtenir des ensilages à 25 % de matière sèche ou moins. À ce niveau-là, ils se conservent mal et sont plus encombrants (1,18 d'UFL pour des prairies naturelles normandes à 20 %, contre 1,06 à 30 %). Il n'en reste pas moins que faucher au stade optimal est un objectif difficile à atteindre aujourd'hui. Au printemps dernier, dix-huit des cinquante-cinq éleveurs laitiers bas-normands interrogés ont réalisé leur chantier de première coupe après le 15 mai. Pourtant, ils ont bénéficié de deux créneaux météorologiques favorables avant la mi-mai, l'un entre les 20 et 25 avril et l'autre entre les 7 et 10 mai.

« Dans l'Ouest, le stade montaison - début d'épiaison des graminées se produit fin avril-début mai, c'est-à-dire au moment des semis de maïs, observe Étienne Doligez. Il faut intégrer ce télescopage et repenser le système fourrager de l'exploitation en fonction de cette contrainte.»

Ainsi, dans les parcelles qui se réchauffent et se ressuient rapidement, pourquoi ne pas avancer la date de semis de maïs à la mi-avril, voire au début d'avril en choisissant des variétés de maïs tardives ? La contrepartie est une exposition plus importante aux ravageurs. À l'inverse, dans les parcelles plus froides et humides, les semis de maïs peuvent être envisagés fin avril ou début mai avec des variétés un peu plus précoces, ce qui permet d'ensiler avant. Du côté des prairies temporaires, des variétés intermédiaires à tardives peuvent être choisies pour les parcelles exclusivement destinées à la fauche. L'ensilage peut alors être organisé à partir de la mimai. Dans tous les cas, les conditions météos influenceront l'arbitrage final. Autre contrainte : le chantier d'ensilage lui-même. En entraide, il est moins réactif.

Difficile en effet de demander à ses voisins de le décaler de quelques jours par rapport à la date initialement prévue. Pas étonnant donc que de plus en plus d'éleveurs fassent appel à un entrepreneur équipé d'une auto chargeuse ou décident de s'équiper eux-mêmes.

Qualité : 30 % de matière sèche et au moins 0,8 UFL

Les valeurs nutritives des ensilages d'herbe varient plus d'une année sur l'autre que celles des maïs en silage. Il est recommandé de les analyser tous les ans et d'ajuster leur proportion dans la ration fourragère à partir des résultats. « Il faut viser une qualité énergétique d'au moins 0,8 UFL/kg de MS. La richesse protéique suivra d'autant plus si la prairie comporte des légumineuses, avance Étienne Doligez. En dessous, un complément énergétique est nécessaire, ce qui augmente le coût du concentré. C'est contraire à l'objectif visé. »

En Normandie, en apporter un sous forme de céréales revient aussi à augmenter la teneur en amidon de la ration, ce qui est là aussi contraire à l'objectif visé. Le maïs normand étant riche en amidon (35 % de la MS, voire plus), incorporer 20 à 30 % d'ensilage d'herbe dans la ration fourragère permet de passer sous la barre des 28 % d'amidon maximum autorisés. Cela suppose un ensilage d'herbe de bonne qualité.

« L'autre condition indispensable à une valorisation efficace est un taux de MS de 30 à 35 %, estime Étienne Doligez. Même si à ce niveau, il est plus encombrant que le maïs-ensilage, il l'est moins qu'un ensilage d'herbe plus humide. Un préfanage long ou un fanage s'impose pour atteindre cet objectif. » Le suivre limitera la baisse d'ingestion de la ration qui est typique de l'ensilage d'herbe. Retirer les parties altérées du silo favorise aussi une meilleure ingestion de la ration (et contient la pression butyrique). « La baisse d'ingestion peut être légèrement compensée par un concentré énergétique. Les performances laitières ne s'en trouveront pas affectées. »

CLAIRE HUE

(1)Le pH ne doit pas dépasser 4 pour 15 à 20 % de MS, 4 à 4,2 pour 20 à 25 %, 4,2 à 4,4 pour 25 % à 30 %, 4,4 à 4,6 pour 30 à 35 % et 4,6 à 4,9 pour 35 à 40 %.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

Le bale grazing à l’essai

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole