La Nouvelle-Zélande reconnaît du bout des lèvres les problèmes environnementaux posés par l'élevage laitier, mais sans remettre en cause ses objectifs de croissance. Une certitude : les investissements dans la recherche déboucheront sur des solutions.

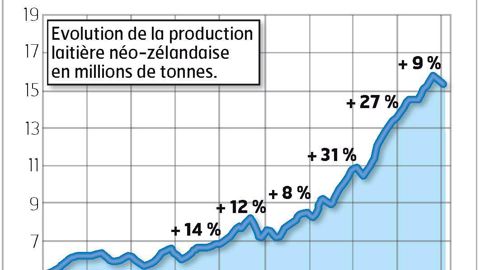

LE REGARD TOUJOURS TOURNÉ VERS LE MARCHÉ, la Nouvelle-Zélande compte bien profiter de la croissance mondiale prévue pour la consommation des produits laitiers. Elle sera de 2 % par an à moyen terme. Et c'est en Asie qu'elle sera la plus soutenue. Parallèlement, la Nouvelle-Zélande a signé le protocole de Kyoto, s'engageant ainsi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Or, elles proviennent pour moitié de l'agriculture. Les Kiwis veulent préserver leur image d'espace et de produits clean and green (propre et vert), tout en augmentant leur production laitière de 2 à 3 % par an. Ils se préparent à un durcissement des règles internationales en terme de pollution par les nitrates et par les gaz à effet de serre. Et ils travaillent à améliorer le bilan énergétique de la filière laitière. Une orientation stratégique car, en prenant de l'avance dans ces domaines, la Nouvelle-Zélande pourra jouer un rôle moteur pour accélérer la contrainte qui s'imposera plus tard à tous.

L'ÎLE DU NORD NE PEUT PAS ACCUEILLIR PLUS DE VACHES

Mais ce n'est pas si simple, car le mode d'élevage néozélandais est très intensif sur la surface. Il suffit de discuter avec les gens ou de lire les journaux pour voir que les problèmes de qualité de l'eau augmentent. Les nitrates et les algues brunes prospèrent dans l'île du Nord. « La Nouvelle- Zélande a doublé sa production laitière en vingt ans. Et depuis dix ans, la fertilisation azotée a été multipliée par deux », constate André Le Gall, à l'Institut de l'élevage. Aujourd'hui, même Fonterra reconnaît que l'on approche de la saturation dans l'île du Nord. L'éventuel développement ne pourra s'y faire qu'à effectif constant, avec des risques inacceptables en terme de coûts de production. La marge est donc étroite pour la première région de production du pays. Malgré tout, les champs de maïs ont fait leur apparition, avec des rendements de 20 t de MS/ha. Les éleveurs se lancent rarement dans cette culture. Ils la laissent à des agriculteurs spécialisés qui leur vendent le fourrage. Avec des rations qui restent essentiellement assises sur l'herbe pâturée, les besoins en correcteur azoté restent insignifiants. « L'augmentation récente de la production est liée, pour un tiers, à l'intensification dans l‘île du Nord et, pour le reste, au développement dans l'île du Sud », rajoute André Le Gall.

Même s'ils renoncent à poursuivre leur croissance, les éleveurs du Nord devront revoir leur fonctionnement pour assurer leur pérennité. La recherche, financée notamment par Fonterra et d'autres coopératives, travaille activement pour trouver des solutions. Un prélèvement équivalent à 0,5 % du paiement du lait vient aussi alimenter les budgets alloués aux scientifiques. C'est sur eux que compte l'ensemble de la filière pour poursuivre son expansion. En se basant sur la méthode des bilans (entrées et sorties d'azote à l'échelle de l'exploitation), l'efficacité des systèmes de production est bien appréhendée. Les risques de pollution par les nitrates sont ainsi connus.

De nombreux travaux sont conduits de façon à optimiser l'utilisation de l'azote sur les prairies. Un apport total de 200 kg N minéral/ha/an reste d'actualité. Au-delà, le lessivage augmente sensiblement. Le fractionnement des apports, avec des épandages ne dépassant pas 40 kg N, permet de maximiser la pousse en réduisant les risques de perte.

Mais surtout, il s'agira de renoncer partiellement au pâturage hivernal. Car les expérimentations ont montré que l'urine pèse lourd dans les fuites d'azote. Le pâturage hivernal favorise aussi les dégagements d'oxyde nitreux (N2O), un puissant gaz à effet de serre. L'idée est d'utiliser des parcs stabilisés d'hivernage. Avec des besoins faibles pendant le tarissement, les vaches peuvent avaler leur ration quotidienne en pâturant quatre heures par jour. Cela permet de réduire les rejets en pâture ou le piétinement. En contrepartie, les éleveurs devront s'équiper pour loger les vaches, et stocker et épandre les effluents.

LE SALUT DANS UN INHIBITEUR DE NITRIFICATION…

Une autre voie cristallise tous les espoirs : utiliser un inhibiteur de nitrification. L'idée est séduisante. Il s'agit de bloquer la transformation de l'ammonium en nitrate. On réduit ainsi le lessivage hivernal, tout en conservant l'azote dans le sol, au bénéfice de la croissance future de l'herbe.

Les expérimentations ont donné lieu à des publications scientifiques qui avancent une baisse du lessivage de 25 %, couplée à une réduction d'émission d'oxyde nitreux d'environ 50 %. Ces résultats sont obtenus en épandant un produit (DCD : dicyanamide) au pulvérisateur en deux passages, en automne et en hiver. Cette technologie a été mise au point à l'Université de Lincoln et un quart des éleveurs du Canterbury l'utilise. Le coût se limite à 200 $ par hectare et par an (100 €). « Il s'agit d'une piste prometteuse qui mériterait d'être évaluée en France », souligne André Le Gall.

DOUBLER LA PRODUCTION DANS L'ÎLE DU SUD

La génétique animale devrait offrir des solutions pour réduire les émissions d'un autre gaz à effet de serre, le méthane, rejeté par les bovins. Les émissions varient d'un animal à l'autre, ce qui laisse penser qu'une sélection sur ce poste est possible. La recherche néo-zélandaise y travaille. Forts des espoirs placés dans la recherche et dans la croissance du marché, les Kiwis entendent poursuivre le développement de l'élevage laitier dans l'île du Sud. Car la densité des élevages y est aujourd'hui nettement plus faible que dans le nord. Fonterra y réalise la moitié de ses investissements. L'université de Lincoln y travaille depuis de nombreuses années dans le but de permettre le développement durable de l'élevage laitier. En clair, trouver les systèmes de production qui concilient la compétitivité de la filière et le respect de l'environnement. Sachant que dans cette île, la taille des élevages dépasse nettement ce que l'on peut voir dans le nord. Le troupeau moyen compte 546 vaches sur 191 ha, soit un chargement lui-aussi supérieur à la moyenne : 2,87 vaches/ha. Pourtant, le contexte pédoclimatique est globalement moins favorable et plus hétérogène que dans l'île du Nord. Traditionnellement, cette contrée montagneuse et peu peuplée était vouée aux moutons. Pour se développer, les laitiers devront les repousser vers les collines. La rentabilité supérieure de l'élevage laitier représente un argument fort pour y parvenir. Actuellement, le lait utilise 1,4 million d'hectares contre 8 millions pour les ovins et les bovins à viande. Ce qui laisse espérer un doublement, voire un triplement, de la production laitière de l'île, à condition de régler les problèmes environnementaux.

LES ÉLEVEURS LORGNENT SUR L'EAU DES MONTAGNES

À l'est, la plaine du Canterbury mise sur le développement de l'irrigation pour faire pousser l'herbe toute l'année. Dans cette région, la pluviométrie se limite à 600 mm/an avec une trentaine de jours de gel par an. Mais les montagnes toutes proches fournissent des réserves d'eau inépuisables. Fonterra semble très confiante dans la perspective d'un développement des retenues d'eau financée par l'État. Ce point de vue ne fait pas l'unanimité. Mais déjà, les systèmes d'irrigation sont partout, souvent alimentés par des forages. Au printemps, début novembre, l'arrosage des prairies tourne à plein. À titre indicatif, le coût de fonctionnement de l'irrigation s'élève à 40 000 $an (environ 20 000 €) sur la ferme expérimentale de l'université de Lincoln. Elle irrigue 160 ha pour un troupeau de 660 vaches. S'y rajoute l'investissement dans les pivots : 400 000 $ (200 000 €) pour un rayon de 450 m.

Dans le Canterbury, le troupeau moyen compte plus de 700 vaches avec un chargement de 3,2. La productivité bat des records avec 1 200 kg de MSU/ ha soit plus de 14 000 l.

Au sud, les conditions climatiques ressemblent à celles de la Bretagne et sont donc très favorables au développement d'un élevage herbager. L'irrigation n'est pas nécessaire. Là, l'élevage moyen produit 2,1 millions de litres de lait par an avec 517 vaches sur 192 ha, soit une production de 1 000 kg de MSU/ha. À l'ouest, la pluviométrie élevée et la nature du sol ont éloigné les moutons. Les laitiers disposent d'espace disponible. La surface qui leur est consacrée pourra facilement doubler. Là comme dans le sud, on peut prévoir un réel développement de l'élevage laitier, sans dérapage sur les coûts de production. Le troupeau moyen est de taille relativement modeste (383 vaches) avec un chargement plus modéré (2,2).

La Nouvelle-Zélande peut compter sur ses éleveurs pour évoluer dans un sens plus favorable à l'environnement. Ils sont à peine douze mille, tous convaincus de la nécessité de poursuivre le développement à l'export. Ils sont attachés à l'image verte de leur pays. Ils entretiennent des relations de proximité avec leurs coopératives et l'Institut de l'élevage local. Ils se montrent donc très réceptifs aux nouveaux messages techniques diffusés par la recherche et répondent présents lors des journées de vulgarisation auxquelles ils sont régulièrement conviés. On peut donc parier sur une très forte capacité d'adaptation des éleveurs néo-zélandais.

Dans l'île du Sud, le développement du lait passe par un recul des moutons et des bovins à viande vers les montagnes. Ils occupent aujourd'hui 8 millions d'hectares contre 1,4 million pour les vaches laitières.

L'épandage des effluents sur des surfaces trop réduites comme le pâturage hivernal représentent des pratiques à risque pour la qualité de l'eau. La recherche est en train d'établir des adaptations pour réduire la pollution par les nitrates, notamment dans l'île du Nord au bord de la saturation.

L'intensification animale, soutenue par l'utilisation plus large de fourrages stockés, est une piste pour réduire l'impact environnemental de l'élevage laitier.

L'intensification devient une réalité dans l'île du nord où il n'est plus possible d'augmenter l'effectif de vaches. Les surfaces en maïs s'étendent. Mais l'objectif reste de privilégier le pâturage.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

Le bale grazing à l’essai

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole