Si elle dispose d'une matière première peu coûteuse, l'industrie laitière doit gérer la saisonnalité de la production et les contraintes liées à son isolement géographique.

AVEC 2 % DE LA PRODUCTION MONDIALE, la Nouvelle-Zélande est à l'origine de 30 % des échanges laitiers mondiaux. La filière s'est construite autour de l'objectif d'une production à bas prix grâce à l'herbe. En effet, les Néo-Zélandais ont calculé qu'il est plus intéressant pour eux de ne pas stocker les fourrages, quitte à gérer une saisonnalité extrême. Au pic du printemps, la collecte atteint 75 millions de litres par jour.

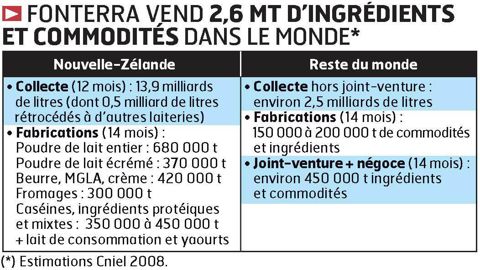

En hiver, elle est nulle. À titre de comparaison, les gros sites de transformation en France traitent environ 600 Ml par an. Ici, on atteint 3 milliards ! Les outils industriels et les débouchés commerciaux suivent cette logique avec une cohérence impressionnante.

95 % du lait sont transformés en produits stockables destinés à l'export. La saisonnalité de la production impose d'énormes moyens en termes de logistique et de capacité de stockage.

La filière a été façonnée par deux évolutions majeures visant à permettre au pays d'exporter en respectant les règles de l'OMC. En 1984, tout d'abord, l'État a supprimé brutalement toutes les subventions à la filière du lait. La période d'adaptation a été rude, mais finalement, l'élevage s'en sort bien. Les Néo-Zélandais ne comprennent toujours pas pourquoi les Européens s'accrochent à leurs primes.

Ensuite, c'est toute l'organisation de la filière qui a été chamboulée en 2001. Jusque-là, le NZDB (New Zealand Dairy Board) avait le monopole de l'export. Il dictait ses besoins à une multitude de coopératives qui collectaient le lait et le transformaient en fonction des commandes. Ce monopole était incompatible avec les règles de l'OMC.

DES USINES GÉANTES POUR LIMITER LES COÛTS

La Nouvelle-Zélande a donc décidé de fusionner le NZDB avec les plus grosses coopératives pour créer une seule entité : Fonterra. À l'époque, une majorité des petites coopératives a rejoint le nouvel ensemble, lui assurant la collecte de 95 % du lait du pays. Cette prédominance tend à se réduire très légèrement avec le développement des coopératives qui ont gardé leur indépendance. Et de nouveaux opérateurs voient le jour, souvent avec des capitaux venus de Chine ou du Japon.

Une forme de concurrence officiellement bienvenue pour masquer l'écrasante domination du leader. D'ailleurs, Fonterra a l'obligation de rétrocéder une partie de sa collecte à ses voisins (environ 600 Ml), l'État néo-zélandais souhaitant éviter toute distorsion tout en préservant un minimum de concurrence sur le marché intérieur. La part de la collecte de Fonterra reste néanmoins de 92 %.

L'entreprise mise d'abord sur le gigantisme des usines pour assurer sa rentabilité. Elle a abandonné à d'autres le marché local des produits de grande consommation, préférant se spécialiser dans les produits de masse (beurre, poudre). Les petits intervenants ont donc leur place à l'ombre du géant. Ils visent des marchés de niche ou des petites séries.

Aujourd'hui, Fonterra réalise la moitié de ses investissements dans l'île du sud, qui ne collecte que le tiers du lait. Elle parie sur un doublement de la production de cette zone à moyen terme. Car la demande mondiale pour les produits laitiers devrait rester bien orientée. Le sud-est de l'Asie, et notamment la Chine, est le moteur de cette expansion, et la Nouvelle-Zélande considère ces marchés comme les siens Fonterra se prépare à cette poursuite de la croissance et est en train de construire ce qui sera sans doute le plus grand site industriel laitier du monde à Edendale (sud de l'île du Sud). L'investissement se monte à 232 MNZ$, soit environ 116 M€ pour traiter jusqu'à 15 Ml de lait/jour. Une tour d'une capacité de 30 t/h est annoncée. Fonterra en possède d'autres qui produisent jusqu'à 25 t, soit cinq fois plus que les outils couramment utilisés dans les usines françaises. Des outils de cette dimension ne peuvent tourner de manière rentable qu'à pleine capacité. En début de saison, les usines de taille plus modeste démarrent les premières. Les gros outils enchaînent lorsque la collecte est suffisante. Cette rationalisation de la transformation est un combat permanent pour Fonterra, afin de préserver sa compétitivité sur des produits basiques. Des accords ont été conclus avec les syndicats de salariés pour organiser leur mobilité entre les sites et gérer leur temps de travail annuel.

Mais cette stratégie ne suffira pas à assurer l'avenir. Fonterra anticipe la montée en puissance des pays en développement sur les marchés des produits industriels (Argentine, Brésil, Afrique du Sud). Des compétiteurs qui pourraient se révéler redoutables car eux aussi savent produire du lait à bas prix. Cela pousse Fonterra à se diversifier pour améliorer sa valeur ajoutée.

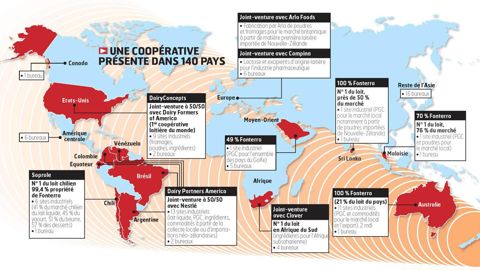

La recherche travaille sur le marché des ingrédients. Implantée partout dans le monde (voir carte page précédente), Fonterra ne se contente pas de déverser des conteneurs de beurre ou de poudre. Elle a noué des accords qui lui permettent d'approvisionner les clients en produits de grande consommation (PGC). Elle utilise la production locale, mais également ses matières premières « made in Nouvelle- Zélande ». La reconstitution de PGC à partir de matière grasse ou de matière protéique laitière n'est pas une nouveauté pour Fonterra qui la pratique depuis longtemps, notamment à Singapour. Il s'agit d'une piste de développement pour l'avenir. Fonterra a très bien compris que pour s'imposer sur les marchés étrangers, il faut partir des besoins spécifiques et trouver les moyens d'apporter les produits demandés.

UNE ACTIVITÉ DE NEGOCE EN PLEIN DEVELOPPEMENT

Autre voie, la valorisation de l'ensemble du savoir-faire néo-zélandais, au-delà de son fameux atout sur le prix du lait. La coop est devenue une spécialiste du négoce de produits laitiers. Grâce à un accord avec la coopérative DFA (Dairy Farmers of America), elle est aujourd'hui le premier exportateur de beurre et de poudre en provenance des États-Unis. En juillet 2008, pour atténuer sa sensibilité à la volatilité des prix, Fonterra a lancé un marché de poudre grasse sur internet (Global dairy trade). Il s'agit d'une plate-forme permettant d'échelonner les approvisionnements et de définir les prix, via un marché aux enchères. L'objectif annoncé est une progression de 5 % par an en volume. En janvier 2010, le montant des affaires réalisées par cette voie atteint le milliard de dollars US. Fonterra se réjouit de voir sa plate-forme devenir une référence sur le prix de la poudre grasse. Elle l'a ouverte à la MGLA (matière grasse laitière anhydre) en octobre dernier, et la poudre de lait écrémé devrait suivre en février 2010. 250 opérateurs sont inscrits et la plate-forme pourrait accueillir d'autres vendeurs à terme. Cette année, 400 000 t de produits devraient être commercialisés ainsi, soit l'équivalent de 20 % de la collecte néo-zélandaise en 2008-2009.

Vu d'Europe, ce système a été accusé d'avoir précipité la chute des cours en 2009. Il aura surtout permis à Fonterra d'écouler ses stocks, quitte à les brader. Il donne aussi une meilleure visibilité sur les prix et les volumes, réduisant un peu la volatilité préjudiciable à tous, et même à Fonterra.

Toutes ces évolutions nécessitent des capitaux importants. Le capital social de la coopérative est entre les mains de ses adhérents éleveurs. Le nombre de parts est équivalent aux livraisons réelles de chacun : une part sociale par kilo de MSU. La valeur de la part est réévaluée tous les ans, en fonction des performances. En cas de baisse de production, comme ce fut le cas en 2007-2008 pour des raisons climatiques, la coopérative doit actualiser la situation de chacun, et donc rembourser des parts. Chaque éleveur qui augmente son volume de livraison doit acheter des parts en conséquence.

AUGMENTATION DE CAPITAL

L'an dernier, Fonterra a souhaité augmenter son capital en l'ouvrant à l'extérieur. Les adhérents ont refusé. En revanche, ils ont accepté une augmentation de ce capital ouvert exclusivement aux adhérents à hauteur de 20 %. Ces nouvelles parts sont déconnectées du volume de production et donneront droit au versement de dividendes.

Cette évolution permet à l'entreprise de stabiliser son capital, et donc de poursuivre sa politique d'investissement. « C'est en période de crise qu'il faut avancer. La volatilité accrue des prix nous oblige à sécuriser notre situation financière », affirme le président Van der Heyden. Il s'agit d'une première étape. Un marché d'échanges de parts sociales va s'ouvrir, toujours à destination exclusive des adhérents. Et d'autres augmentations de capital pourront intervenir à l'avenir. Fonterra disposera ainsi des moyens nécessaires à la poursuite de sa croissance, tout en restant une coopérative.

Fonterra a installé son siège social dans la première ville du pays, Auckland.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

Le bale grazing à l’essai

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole