Les États-Unis négocient actuellement afin de définir leur politique agricole pour les cinq prochaines années. La tendance est à la protection contre la volatilité des prix dans un contexte de forte pression budgétaire.

PENDANT QUE L'UNION EUROPÉENNE PEAUFINE SA RÉFORME DE LA PAC, les États-Unis sont empêtrés dans de difficiles discussions pour revoir leur loi agricole. Dénommé Farm Bill, ce texte doit préciser les orientations et le budget de la politique agricole pour les cinq années à venir. L'issue de cette négociation n'est pas neutre pour les autres grands pays laitiers tels que la France.

La structure de l'ancien Farm Bill devrait être plus ou moins maintenue. À savoir, l'utilisation de 80 % du budget pour l'aide alimentaire. Ce poste représentait 75 milliards de dollars (md$) en 2012. Le reste sert à verser des aides directes aux agriculteurs, à financer les assurances récoltes ou à encourager le respect de l'environnement.

Avec un budget propre de 412 millions de dollars (M$) en 2012, le secteur laitier est soumis à un régime un peu différent. La politique de soutien des prix, abandonnée pour les grandes cultures en 1996 au profit des aides directes découplées, est toujours active pour le lait. En cas de crise, l'État achète du beurre, de la poudre et du cheddar pour soutenir les prix payés à la production. Le versement aux producteurs est plafonné. Le système profite donc davantage aux petites exploitations. Il existe également un programme de subventions à l'exportation et l'État contribue au financement de la promotion des produits laitiers.

OPPOSITIONS ENTRE LE SÉNAT ET LE CONGRÈS

L'élaboration du Farm Bill 2013 s'inscrit dans un nouveau contexte, très marqué par la volatilité des prix. Il se négocie alors que le Sénat est majoritairement démocrate, tandis que la Chambre des représentants est dominée par les Républicains. Or, les deux assemblées doivent se mettre d'accord sur un texte, qui est ensuite soumis à l'approbation du président. Enfin, l'heure est aux économies et les pressions pour réduire le budget agricole sont fortes. Avec des prix agricoles plutôt élevés ces dernières années, il devient difficile de justifier le paiement des aides directes découplées auprès des citoyens.

Les discussions vont bon train outre-Atlantique pour parvenir à un accord. Elles auraient dû aboutir en 2012 mais dans les dernières minutes du 31 décembre, la seule décision prise visait à reconduire les dispositions de la loi précédente pour 2013. Le marathon se poursuit et si le texte n'est toujours pas voté, quelques grandes orientations sont à peu près acquises.

L'aide alimentaire, destinée essentiellement aux Américains les plus démunis, restera le poste principal. Mais son montant sera réduit. Démocrates et Républicains ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'ampleur de cette baisse, ce qui constitue un obstacle majeur à l'adoption d'un texte. Il existe en revanche un certain consensus sur la réduction du budget alloué aux aides directes. Et la contribution de l'État aux assurances récolte va augmenter.

Dans le secteur laitier, il est à peu près acquis que le système de soutien aux prix et à l'export va disparaître. La crise de 2009 est passée par là et les risques engendrés par la volatilité des prix se trouvent au coeur des préoccupations.

Le syndicalisme (National Milk Producers Federation, NMPF) propose la mise en place d'une assurance de la marge sur le coût alimentaire. Il s'agit de fixer un seuil de marge moyen (4 $/100 livres de lait, soit environ 68 €/1 000 litres) et de regarder au mois le mois si le prix moyen payé à la production permet d'atteindre ce niveau de marge. Si tel n'est pas le cas durant deux mois consécutifs, les éleveurs seraient indemnisés à hauteur de cette marge. L'adhésion au programme serait volontaire. Les éleveurs y participant pourraient souscrire une assurance complémentaire couvrant la marge jusqu'à 8 $/100 livres.

STABILISER LA COLLECTE DE LAIT EN CAS DE CRISE

Un programme complémentaire prévoit d'associer le bénéfice de l'assurance à un système de stabilisation des volumes. En clair, les éleveurs bénéficiant de l'assurance s'engageraient à réduire leur production. L'idée est d'éviter les effets pervers de l'assurance : si la marge est préservée en cas de crise, le niveau de la collecte se maintient. Or, en cas de surproduction, seule une réduction de l'offre permet d'assainir le marché. D'où l'idée du programme de stabilisation.

Il s'appuierait sur une référence historique du producteur (les livraisons du trimestre précédent ou celles du même mois de l'année précédente, par exemple). L'ampleur de la réduction de volume n'est pas encore fixée. Les éleveurs refusant de s'engager ne toucheraient qu'une partie du montant de l'assurance sur marge. La différence servirait à acheter des produits laitiers destinés aux plus démunis afin d'assainir le marché. Les promoteurs de ce programme de stabilisation précisent qu'il ne saurait être que temporaire.

Mais il est très controversé, ce qui contribue aussi au retard pris dans la discussion du Farm Bill. Les coopératives qui, pour la plupart, ne font que de la collecte approuvent l'idée. Elles ont été rejointes par le Sénat. Mais sur le terrain, certains producteurs ne le voient pas d'un bon oeil. D'une part, tout ce qui porte atteinte à la liberté de produire est considéré comme insoutenable. Question de culture.

Mais force est de constater que les éleveurs n'affrontent pas tous la volatilité avec les mêmes atouts en main.

Dans les États du Sud-Ouest, première région de production laitière avec 34 % du total, l'élevage laitier se caractérise par de très grosses structures hors sol. En Californie, la taille moyenne des élevages a dépassé les 1 000 vaches. Ces exploitations dépendent totalement des achats pour l'alimentation des troupeaux, y compris pour les fourrages. En 2009, la crise a été très rude pour eux. La production laitière californienne y a perdu 30 % de son capital. Ces éleveurs souhaitent donc se protéger pour moins souffrir lors des prochaines crises. L'idée d'une réduction volontaire des volumes pour assainir les marchés et faire remonter les prix est donc ardemment défendue par les États du Sud-Ouest.

LE WISCONSIN RÉSISTE MIEUX À LA VOLATILITÉ

À l'inverse, le Middle West, deuxième bassin de production avec 30 % du total, fonctionne avec des systèmes radicalement différents. Les effectifs sont moindres, même si l'on trouve des élevages de plusieurs milliers de têtes dans le Wisconsin. Mais surtout, ces exploitations disposent le plus souvent d'une surface conséquente. Maïs, luzerne, soja : elles peuvent produire tout ce dont elles ont besoin. Elles jouissent donc d'une bien meilleure résistance à la volatilité des prix des matières premières.

Le Wisconsin affirme haut et fort sa volonté de développer le lait, quitte à profiter des difficultés de l'Ouest en cas de crise. Cet État soutient le développement d'un secteur économique qui pèse 26,5 md$ de chiffre d'affaires. Il refuse donc toute idée de maîtrise, même ponctuelle, de la production.

Plusieurs scénarios sont envisagés pour 2014. Si tout va bien, le nouveau Farm Bill entrera en vigueur. Si les négociations n'aboutissent pas, l'ancienne politique pourrait être reconduite pour un an, comme en 2012. S'il n'y avait pas d'accord sur cette prolongation, le pays se trouverait face à un vide juridique. Ce serait alors une loi de 1949 qui s'appliquerait. Une loi qui prévoit que le prix du lait ne peut pas descendre en dessous de 39 $/100 livres, soit le double de son prix actuel ! Des démocrates affichent cette perspective comme un chiffon rouge. Mais il est peu probable que ce scénario se réalise.

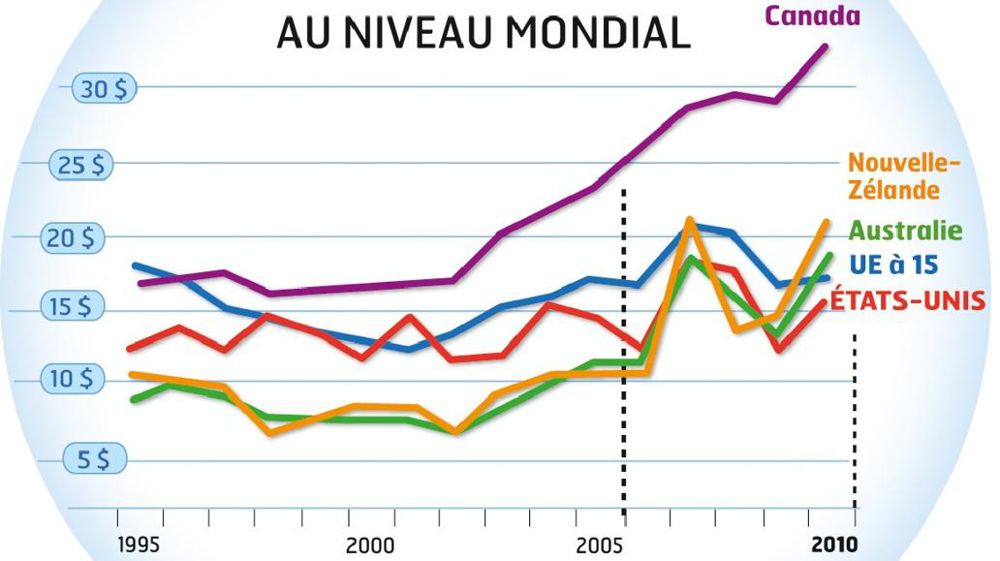

Quelle que soit l'issue, les Européens, les Français en particulier, ont intérêt à suivre de près ce qui se passe aux États-Unis. En effet, depuis l'ouverture des marchés laitiers, les prix du lait comme les coûts de production sont nettement plus proches d'un pays à l'autre (voir infographie page précédente). L'idée américaine de soutenir les marges sur coût alimentaire plutôt que les prix semble pertinente dans un contexte de volatilité. Elle devrait donner aux éleveurs une meilleure capacité de résistance face à une éventuelle crise laitière.

Pascal Clément, vice-président de la FNPL, reconnaît la pertinence des idées américaines. « Le soutien à l'assurance sur la marge passe mieux que les aides directes auprès des citoyens. Nous devrions sans doute nous en inspirer », dit-il.

« La volatilité des prix du lait en France ou ailleurs résulte sans doute en partie de celle qui existe aux États-Unis », précise Mark Stephenson, directeur d'analyse économique à l'Université du Wisconsin. Les prix comme les coûts de production tendent à se rapprocher dans les grands bassins laitiers, à l'exception du Canada. Or, la concurrence entre les différentes régions laitières de la planète devrait s'accroître. Tout ce qui renforce la compétitivité des Américains est donc à surveiller.

LES ÉTATS-UNIS LORGNENT SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS

Les industriels américains affichent de plus en plus leur volonté de compter sur les marchés internationaux. Depuis 2007, la solidité de la demande à des prix intéressants les pousse à développer les ventes, de poudre notamment. Les importations américaines de produits laitiers suivent une courbe légèrement ascendante et représentent un peu plus de 3 md$ par an en 2012. Les exportations suivent une dynamique nettement plus franche depuis 2009. Elles dépassaient alors le seuil des 2 md$ et elles sont montées en 2012 à 5,2 md$. La croissance de la demande des pays émergents ne leur a pas échappé et ils se mettent en ordre de bataille pour prendre leur part du gâteau. Ils investissent dans des fromageries gigantesques afin de produire du lactosérum pour l'export. Les États-Unis sont déjà le deuxième fournisseur de produits laitiers en Chine.

MERCI À LA SECTION LAITIÈRE DE LA FRSEA-OUEST, ORGANISATRICE DU VOYAGE.

PASCALE LE CANN

La course à l'agrandissement reste la clé de la recherche de compétitivité aux États-Unis en raison des économies d'échelle qu'elle permet. À l'exception de quelques réglementations locales, rien ne contrarie cette tendance. © P.L.C.

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »