Implantées entre la moisson et le semis des céréales d'hiver, les cultures dérobées, ensilées ou enrubannées offrent une solution de rattrapage pour conforter les stocks dans les situations de déficit fourrager.

L'ÉLABORATION DE RÉFÉRENCES NOUVELLES CONCERNANT LES CULTURES DÉROBÉES vise à renforcer l'autonomie alimentaire des élevages ruminants. C'est précisément l'objectif du programme structurel herbe et fourrage (PSHF)* conduit par les chambres d'agriculture et Coop de France Limousin, en partenariat avec la coopérative Natéa et Arvalis-Institut du végétal, grâce au financement du conseil régional.

Les protocoles d'essais mis en place sur des exploitations locales ont notamment permis d'obtenir des références sur les rendements et les valeurs alimentaires d'espèces estivales gélives destinées à constituer des stocks : le sorgho, le millet, le moha et l'avoine fourragère, encore appelée avoine brésilienne, rude ou strigosa. La vitesse d'implantation et de croissance de ces espèces autorise une récolte en ensilage ou en enrubannage, à partir de soixante-quinze jours après le semis. Dans tous les cas, l'association avec des légumineuses annuelles permet alors de renforcer la valeur alimentaire du fourrage. « Toutes ces espèces peuvent être pâturées, mais elles sont généralement conservées sous forme d'ensilage ou d'enrubannage, explique Hervé Feugère, conseiller à la chambre d'agriculture de la Creuse. Avec une récolte au début de l'automne, il est quasiment impossible de sécher du foin. »

PRIVILÉGIER LE SEMIS DERRIÈRE L'ORGE D'HIVER

Le semis s'effectue au plus près de la moisson, avec un semoir à céréales suivi d'un roulage. Le labour préalable est conseillé car il assure un décompactage du sol favorable au développement racinaire rapide de la dérobée et limite les repousses de céréales. Après labour, le désherbage n'est pas systématique. Enfin, un passage d'outil à dents permet d'émietter correctement le lit de semences. « Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de graminées tropicales sensibles au gel, à cycle de vie court (trois mois) et récoltées après une durée de végétation au moins égale à 75 jours, qui doit être compatible avec l'implantation de la céréale d'hiver, souligne le conseiller. C'est pourquoi elles doivent être semées rapidement après la moisson. Idéalement dans les quinze premiers jours de juillet (au plus tard le 20 août) pour être fauchées avant les premières gelées qui provoquent leur disparition à l'entrée de l'hiver. Dans notre région, compte tenu des risques élevés de gel à partir du 15 octobre, on s'oriente donc en priorité vers des semis derrière l'orge d'hiver ou la récolte d'une céréale immature. »

Fertilisation : Tenir compte des besoins élevés en azote

La croissance importante de ces plantes en un temps limité (plus de 50 kg de MS/jour) exige un apport de 50 unités d'azote pour optimiser le rendement, soit avant le semis, soit après la levée. La récolte au début de l'automne d'espèces riches en eau requiert au moins deux à trois jours de ressuyage au sol. Le réglage de la hauteur de coupe autour de 7 cm et l'utilisation d'une faucheuse conditionneuse avec les déflecteurs ouverts permettent d'améliorer la vitesse de séchage. Mais le fanage est déconseillé pour ne pas ramener de terre dans le fourrage. « Le bon compromis entre valeur alimentaire et rendement se situe au stade début épiaison. Cependant, les derniers essais confirment qu'une récolte au stade montaison permet d'améliorer les valeurs alimentaires, à condition d'accepter de perdre un peu sur le rendement. En outre, une récolte un peu plus précoce (fin septembre) peut aussi offrir des conditions météo plus favorables au séchage. » Concernant l'opportunité de pâturer ces dérobées, un premier cycle de pâturage (au fil pour limiter le piétinement) peut être réalisé dès 60 jours de végétation et un second après 30 jours de repousse. Mais en climat continental, les conditions météo permettent rarement d'envisager deux cycles de pâturage avant les gelées. Ce n'est pas le cas du ray-grass d'Italie qui, grâce à une meilleure résistance au gel, tolère plusieurs cycles d'exploitation (fauche + pâturage des repousses). Mais ce mode d'exploitation s'inscrit dans une rotation avec une culture de printemps. Après la fauche, le couvert laisse très peu de débris végétaux, le semis de la céréale peut donc se faire sans difficulté après un labour. Il faut cependant prendre en compte les exportations de ces dérobées qui ne laissent pas de reliquats azotés pour la culture suivante. C'est un élément à prendre en compte pour la fertilisation de la céréale.

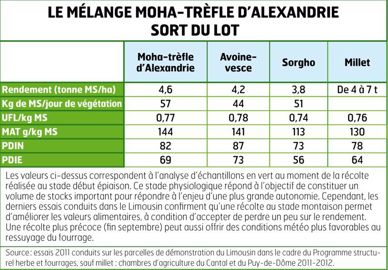

Le moha : Numéro un en rendements

« Dans le cadre des essais menés en Limousin depuis 2010, le moha associé au trèfle d'Alexandrie se démarque en termes de rendement, de valeurs alimentaires et de vitesse d'implantation, plus rapide par exemple que le sorgho, qui est plus exigeant en chaleur et en eau. Le moha présente aussi une meilleure aptitude au pâturage au stade feuillu à 15-20 cm. Les résultats de 2011 confirment ceux de 2010 avec un rendement moyen compris entre 4,3 et 4,6 t de MS/ha. C'est 17 % de plus que le sorgho et 10 % de plus que l'avoine brésilienne. » Compte tenu d'un zéro végétatif de 11°C, le moha s'adapte bien jusqu'à une altitude de 700 m, (base 11°C : température en dessous de laquelle la plante ne pousse plus). Il est semé à 1 cm de profondeur, à une dose de 13 kg + 12 kg de trèfle ou de 25 à 30 kg en pur, pour une utilisation en pâturage, en ensilage, enrubannage ou foin. Le type bigarré semble plus intéressant d'un point de vue fourrager que le type italica au regard de l'épiaison très précoce de ce dernier et de rendements plus faibles. En 2012, le coût de semence et de fertilisation (50 UN) représente 130 €/ha.

Le sorgho : Préférer le type sudan x sudan

Il existe deux types de sorgho fourrager : le type sudan x grain pour une seule exploitation de préférence en ensilage, et le type sudan x sudan pour une utilisation en pâture (60 cm), ensilage et enrubannage (voire en foin). En culture dérobée, ce dernier est conseillé car il présente une plus grande vitesse d'implantation qui autorise une exploitation en pâturage des repousses. « Le pâturage est possible à condition d'attendre que la plante ait atteint une hauteur de 60 cm. En dessous, il y a un risque d'intoxication à l'acide cyanhydrique. » La richesse en eau de la plante exige un ressuyage au sol pour la réalisation de l'enrubannage comme de l'ensilage. La taille de la graine implique de la positionner entre 3 et 4 cm de profondeur. En 2012, la semence (20 à 25 kg/ha) et la fertilisation (70 UN) représentent un coût de 179 €/ha. À l'instar des réflexions concernant les associations culturales maïs-pois ou maïs-soja, le programme conduit dans le Limousin met en place des essais d'association du sorgho avec le pois visant à améliorer la valeur du fourrage en MAT.

Le millet : Exclu au-dessus de 500 m d'altitude

L'avoine brésilienne offre également une très grande rapidité d'implantation qui permet de l'exploiter à partir de 70 jours. Elle est semée de 2 à 3 cm de profondeur, à une dose de 40 kg/ha en culture pure, à 35 kg en association avec 10 kg de vesce de printemps ou 12 kg de trèfle d'Alexandrie ou 30 kg de lentilles fourragères. « Cette culture est une bonne coupure sanitaire dans une rotation entre deux céréales. En revanche, le millet fourrager n'a pas été retenu dans nos essais compte tenu d'un zéro végétatif de 15°C qui exclut presque de fait son utilisation au-delà de 500 à 600 m d'altitude. ». Le millet, utilisé en pâture (45 jours, ou 30 à 50 cm), enrubannage, ensilage ou foin, est plutôt adapté aux sols légers où il exprime un fort pouvoir de tallage. Pur, il est semé à une dose de 15 à 20 kg/ha au semoir à céréale à une profondeur de 1 à 2 cm et en mélange à raison de 40 % + 60 % de trèfle d'Alexandrie. Les variétés de l'espèce Pennisetum glaucum sont les plus intéressantes pour la production de fourrages. En 2012, les achats de semence et la fertilisation (40 UN) représentent un coût de 128 €/ha.

En 2012, les moissons tardives ont repoussé les dates de semis des dérobées et les rendements observés sont globalement inférieurs à ceux de 2010 et 2011. Une situation qui pourrait se reproduire cette année et qui confirme la difficulté à optimiser la productivité de ces cultures implantées derrière un blé ou un triticale, avant une céréale d'hiver, dans les conditions pédoclimatiques du Limousin.

Les travaux du programme sont consultables sur le site www.herbe-fourrages-limousin.fr

JÉRÔME PEZON

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »