En Europe de l’Est, l’amplitude des variations de prix et leur rapidité ont été moins rapides qu’à l’Est mais les effets ne sont pas moins dévastateurs.

Dans les années qui ont précédé l’adhésion, les écarts de prix entre anciens et nouveaux membres se sont rapidement estompé. En moins de cinq ans, les prix ont augmenté pour se hisser au niveau des prix moyens européens. Au premier trimestre 2007 par exemple, le prix moyen en Pologne ne présentait qu’un écart d’un centime par litre par rapport aux prix en Allemagne, en Irlande et aux Pays-Bas.

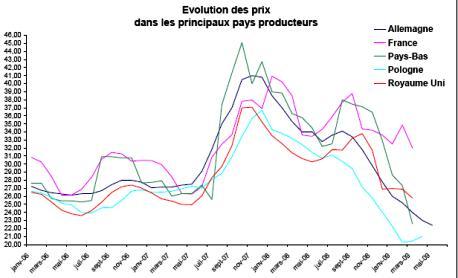

La crise a stoppé ce rapprochement. Déjà, un début de différenciation avait commencé lors de la flambée des cours de la fin 2007. L’augmentation avait été rapide mais légèrement en deçà des performances de certains pays de l’Ouest. Mais c’est surtout au début 2009 qu’une sorte de décrochement est apparue par rapport aux autres États membres.

En Bulgarie et en Roumanie

Il convient d’observer le régime encore particulier de la Roumanie qui dispose d’une grille tarifaire différenciée selon qu’il s’agit de lait dit « de qualité européenne » (c’est-à-dire aux normes sanitaires communautaires), à 250€ par tonne en 2008, et du lait dit « de qualité roumaine » payé entre 155€ et 200€ par tonne. Ce régime dérogatoire est prévu jusqu’au 31 décembre 2009, mais la Roumanie a demandé sa prolongation pour une année supplémentaire.

|

Les prix avaient moins augmenté que dans le reste de l’Union européenne pendant la flambée des cours, et ont plus diminué pendant la crise qui lui a succédé. Les comparaisons sont difficiles car tout dépend des mois comparés (pics mensuels, moyenne trimestrielle, moyenne annuelle) et de la monnaie considérée. Car si la baisse est généralisée dans les nouveaux états membres (Nem) comme ailleurs, les écarts sont accentués quand les prix nationaux sont convertis en euros en raison de la dévaluation généralisée des monnaies par rapport à l’euro.

Pour la Pologne, la baisse – calculée sur le cours moyen des premiers trimestres 2008 et 2009 – est de -27% en zlotys et de -42% en euros. La baisse entre le point haut de 2007 et février 2009 est de -34% en zlotys et -49% en euros.

Cette crise a des conséquences particulièrement fâcheuses dans ces nouveaux États membres. D’une part, elle intervient au plus mauvais moment, cinq ans seulement après l’adhésion et alors que les frais de production ont beaucoup augmenté après les programmes de modernisation des exploitations.

|

La stratégie d’exportation largement inspirée par les industriels internationaux qui se sont implantés s’est avérée risquée, puisque plus un pays est ouvert et plus il est vulnérable à la crise. D’autre part, elle contribue à un sentiment d’iniquité, latent depuis la négociation d’adhésion, et réactivé à cette occasion. Le graphique ci-dessous, réalisé par le ministère de l’agriculture et du développement rural polonais, montre clairement que les nouveaux États membres ont été davantage pénalisés que les anciens, en particulier, les plus importants d’entre eux (pour la production laitière), l’Allemagne et – surtout – la France (pays sélectionnés par le ministère à partir des données de la Commission sur les 27 États membres). Les écarts réels en monnaie locale n’auraient pas été aussi importants. Mais c’est en euros que la comparaison est faite.

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Les seuils de déclaration environnementale relevés pour les élevages bovins