Principales pathologies des vaches laitières, sources de dépenses et responsables de manques à gagner, les mammites sont une perpétuelle préoccupation pour les éleveurs. Des progrès ont cependant réduit leur incidence sur les ateliers : des bonnes pratiques d'hygiène et de prévention, et un arsenal thérapeutique basé sur les antibiotiques ont eu raison de certains pathogènes majeurs (comme Streptococcus dysgalactiae) et entraîné une amélioration globale de la qualité du lait.

Tracer les infections

La prévalence des infections mammaires, qu'elles soient cliniques ou subcliniques, reste néanmoins élevée dans de nombreux élevages. L’accès aux antibiotiques n’est plus aussi automatique qu’avant : leur utilisation doit être limitée pour éviter d’engendrer des résistances chez les pathogènes et des accidents technologiques lors des transformations du lait. La question de l’image de la filière des produits laitiers est également en jeu.

Il est encore possible de progresser dans la gestion des mammites, en traitant mieux, c’est-à-dire en utilisant moins d’antibiotiques mais aussi souvent que nécessaire, notamment grâce à une meilleure connaissance des pathogènes, leurs modes d'entrée dans la mamelle et leurs mécanismes d'action. Dans une étude européenne récente, l’identification et le suivi bactériologique pendant le tarissement et après le vêlage des agents pathogènes majeurs (Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis et Escherichia coli) a ainsi démontré que plus de 50 % des infections survenant pendant les deux premiers mois de lactation ont leur origine pendant la période sèche ; y compris certaines infections à coliformes que l'on croyait acquises après vêlage.

Une période à risques, même sous traitement antibiotique

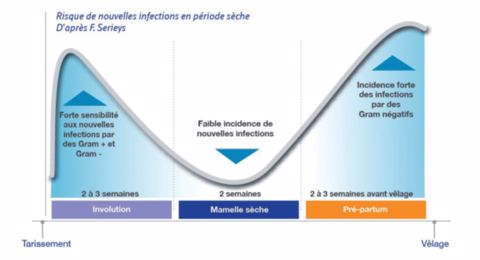

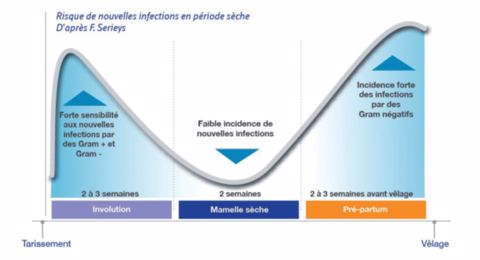

Deux périodes distinctes du tarissement sont particulièrement propices à l'entrée des pathogènes : les jours suivant l'arrêt de la traite et ceux précédant le vêlage (figure 1). La première période est celle de la formation du bouchon de kératine du trayon, et la seconde celle de sa lente disparition, accélérée, cependant, par la pression du lait dans la mamelle chez les hautes productrices. À l’arrêt de la traite, la mamelle contient essentiellement des Gram + (S. aureus, S. uberis), résultat d’infections contractées pendant la lactation, mais dans les jours qui suivent des germes d’environnement comme des Gram – (E. coli) peuvent également pénétrer. Avant le vêlage, ce sont surtout les Gram –, germes environnementaux, qui colonisent les trayons.

L’utilisation seule si nécessaire des antibiotiques ne garantit pas l’absence de mammite pendant le tarissement si la spécialité utilisée ne cible pas correctement les pathogènes présents. Une autre explication, plus fréquente, est qu’en fin de période de tarissement, les concentrations intra-mammaires des antibiotiques deviennent inférieures aux concentrations minimales inhibitrices (CMI) de certains germes et de E. coli en particulier.

Traiter sélectivement ou systématiquement ?

Les éleveurs dont le CCT (Comptage cellulaire de tank) annuel moyen est inférieur à 250 000 peuvent envisager un traitement sélectif au tarissement. Néanmoins, le choix des vaches « saines » candidates à recevoir uniquement un obturateur devra tenir compte du taux cellulaire moyen des 3 derniers mois, de l’absence de mammite dans le dernier mois de lactation, de la parité, de la production au tarissement, des pathogènes de l’élevage et des conditions de logement.

D'autres préféreront continuer à administrer un antibiotique de manière systématique à toutes leurs vaches taries. Cette pratique peut techniquement et économiquement se justifier notamment chez les éleveurs dont le CCT annuel moyen est supérieur à 250 000 afin d’améliorer le taux de guérison, prévenir les nouvelles infections au tarissement et, plus tard, aborder sereinement le traitement sélectif.

Dans tous les cas, l’éleveur a tout intérêt à éprouver sa stratégie de traitement au tarissement auprès d’un conseiller référent en qualité du lait ou un vétérinaire.

Vers des stratégies sur-mesure ?

Si toutefois demain, la législation évoluait vers une réduction plus drastique de l’utilisation des antibiotiques au tarissement, les protocoles pourraient s’affiner. Par exemple : antibiothérapie systématique des vaches à plus de 300 000 cellules au tarissement ; absence d’antibiothérapie sur les vaches à moins de 100 000 cellules ; et arbitrer par un résultat de bactériologie le traitement des vaches dont les comptages sont entre 100 000 et 300 000 cellules.

Contenu conçu et proposé par Boehringer Ingelheim. La rédaction de Web-agri n'a pas participé à la réalisation de cet article.